Die deutschen

Volks-Bücher

wiedererzählt von

Gustav Schwab

II

Kaiser Oktavianus

Mit Bildern von Adolf Ehrhardt

Es war, als der König Dagobert in Frankreich regierte, zu Rom ein gewaltiger

und unüberwindlicher Kaiser, Oktavianus genannt. Dieser hatte

eine Gemahlin, welche zu ihrer Zeit als die allerschönste und klügste Frau

gepriesen wurde; in aller Menschen Augen erschien sie lieblich und tugendsam

, und das ganze römische Volk war ihres Lobes voll. Der Kaiser

und seine Gemahlin wohnten glücklich und freundlich beieinander; lange

Zeit jedoch war ihre Ehe mit keinen Kindern gesegnet. Endlich aber gebar

die Kaiserin zwei Söhne auf einmal; schönere und lieblichere Knaben

konnte man nicht sehen. Solches war niemand leid als des Kaisers Mutter;

denn diese war ihrer Schwiegertochter sehr feind. Darum dachte sie

darauf, in die schöne Saat Gift zu säen. Und nachdem sie vergebens versucht

hatte, dem Kaiser Zweifel gegen die Treue seines Weibes einzuflößen,

bestach sie einen unehrlichen Diener, daß er sich in das Gemach der

schlummernden Kaiserin schlich und dort von dem Kaiser, den das tückische

Weib gerufen hatte, betreffen ließ. Der Kaiser, in großem Zorn, zog

sein Schwert aus; doch bedachte er sich und wollte sie nicht im Schlaf ermorden.

"Warum ertötet ihr sie nicht eilig?" sprach die alte Mutter zu

ihrem Sohne. "Ist sie Euch nicht überwiesen genug? Folget meinem Rat

und bringet beide eilends um." Dem Knechte aber hatte das falsche

Weib verheißen, es sollte ihm kein Leid widerfahren. Oktavianus antwortete

seiner Mutter: "Es will sich nicht geziemen, daß ein Kaiser jemand

unverhört im Schlafe hinrichte." Er sah dabei seine fromme Gemahlin,

welche so sanft schlief wie eine, die nichts Arges im Herzen hat, lang und

unverwandt an. Indem nun der Kaiser vor ihr stand, kam ihr ein schwerer

Traum vor die Seele. Ihr deuchte, ein starker Löwe nahe sich, werfe

sie auf die Erde nieder, reiße ihren schneeweißen Schleier ab und zerre

ihn in Stücke. Alsdann fasse er ihre beiden Kinder an, sie wegzutragen.

Da fing sie laut an zu schreien: "Ach Gott, meine lieben Kinder l Wer

will mich an dem starken Löwen rächen?"Indem sie so schrie, gingen ihr

die Augen auf, und sie sah den Kaiser mit dem bloßen Schwerte vor sich

stehen. Doch nicht dieses machte ihr Not, sondern sie suchte nur nach ihren

Kindern, ob die noch da wären. Indem erblickte sie den Diener neben sich

und schrie mit lauter Stimme: "Ewiger Gottl Wer hat mir eine solche

Verräterei zugerichtet? Wer ist dieser Menschl Ich habe ihn nie gesehen!"

— "Ach, liebe Frau", sprach da des Kaisers falsche Mutter, "es ist ja der,

den Ihr so lange liebgehabt habt, und den Ihr jetzt in des Kaisers Abwesenheit

habt rufen lassen. Aber der Kaiser", fuhr sie fort, "mein Herr

und Sohn, ist solches längst gewahr worden, und du, Schälkin, magst es

immerhin verhehlen wollen. Schändliche Metze, deine Sache ist endlich an

den Tag gekommen!" Die arme Kaiserin rechtfertigte sich unter Seufzen

und Weinen, und der Kaiser selbst war so betrübt, daß er lieber hätte tot

sein wollen. Doch sprach er: "Wer ist, der seine Frau mit einem Buben

findet und nicht glauben wollte, daß sie an ihm treubrüchig geworden?"

Die Kaiserin konnte nicht mehr sprechen, sondern fuhr nur fort zu weinen.

Der Kaiser aber ward ergrimmt und sprach: "Frau, Euer Weinen hilft

Euch nichts; denn ich habe die Sache mit meinen eigenen Augen gesehen!"

Und von Stund an rief er Ritterschaft und Diener herbei und sprach zu

ihnen: "Ihr sehet, liebe Herren, die ehrlose Tat, deren sich meine Frau

wider mich schuldig gemacht hat. Darum nehmet sie mitsamt ihren Kindern

gefangen und werfet sie in das tiefste Gefängnis!" Als die Kaiserin

nach ihres Gemahles Befehl von den Dienern weggeführt worden war

und der Kaiser sich mit dem falschen Knecht allein sah, kam ihn ein solcher

Grimm an, daß er demselben, ohne Verhör und Verantwortung sein

Haupt mit dem Schwerte spaltete. Am andern Morgen ward der Leichnam

hinausgeschleift und an den Galgen gehenkt. Hierauf ging der Kaiser

weiter zu Rate, was mit der Kaiserin und ihren zwei Kindern, die er

nicht mehr für die seinigen hielt, zu tun wäre; denn er gedachte, sie alle

drei verbrennen zu lassen. Als nun die Herren zu Rate saßen, stellte

ihnen der Kaiser die große Schmach vor, welche seine Gemahlin an ihm

begangen hätte, und verkündigte ihnen seinen Entschluß. Wie er seine

lange Rede geendet, sahen die Herrn und Räte einander an, und keiner

wollte zuerst das Wort nehmen. Endlich wagte es der Älteste, welcher sich

immer mehr um das Tun und Lassen der Kaiser bekümmert hatte als die

andern, und sprach: "Gnädiger Herr! Ihr begehret, wir sollen die Kaiserin

verurteilen, und doch ist die Tat noch nicht bezeugt. Auch stehet die

Beklagte nicht vor uns, daß wir ihre Verantwortung anhören könnten;

denn es wäre möglich, daß diese Sache durch Verräterei veranstaltet

worden." Jetzt wagte es auch ein anderer und sprach: "Gedenket, Herr,

an den Eid, den Ihr der Kaiserin geschworen, als Ihr sie zur Ehe begehrtet:

daß Ihr ihren Leib schirmen und bewahren wollet wie Euern

eigenen. Nun ist diese Tat nicht bezeugt, und wissen wir nicht, ob nicht

Neid und Verrat im Spiele sind. Darum sehet zu, daß Ihr nicht treulos

an Eurer Frau werdet und Euren Eid an ihr nicht brechet!" Alle Räte

miteinander traten dieser Meinung bei, so daß niemand mehr auf der

Seite des Kaisers war als seine alte Mutter, die ihm stets anlag, er sollte

die fromme Kaiserin, die mit ihren wimmernden Kindern hart gefangen-

verbrennen. Die arme Frau im Kerker gab den Kindern manchen

Kuß und sprach: "Liebe Kinder, was haben wir unserem Gott getan, daß

wir so unschuldig sterben müssen?" Solche Klage führte sie Tag und

Nacht. Endlich, als drei Tage umwaren, versammelte der Kaiser seine

Räte wieder und begehrte, daß sie das Urteil wider die Kaiserin sprechen

sollten. Da die Räte des Kaisers Ernst sahen, sprachen sie einmütig:

"Allergnädigster Herr! Sehet wohl zu, was Ihr tut. Wir können die

fromme Kaiserin auf keine Weise verurteilen und haben nichts wider sie

gefunden; sehet und werdet nicht meineidig an ihr. Unser Rat wäre,

Ihr solltet die Unschuldige zufrieden lassen und die beiden Knaben aufziehen,

bis sie den Harnisch tragen könnten und man sähe, was aus ihnen

werden soll." Der Kaiser besann sich lang über diesen Worten; denn er

hatte sie sehr liebgehabt. Doch fiel ihm der Diener wieder ein, von dem

er meinte, daß sie lange mit ihm gebuhlt hätte, so daß er seine eigenen

Kinder nicht für solche anerkennen mochte. Da ging er zu seiner Mutter

und erholte sich Rats bei ihr. Diese schalt die Räte meineidige Bösewichter

und drang fortwährend in ihn, Mutter und Kinder verbrennen zu

lassen. Nun fügten sich endlich die Obersten und Räte, als sie sahen, daß

der Kaiser unerbittlich war.

Jetzt wurde ein großes Feuer vor der Stadt Rom aufgemacht, und dreißig

Stadtknechte erhielten den Befehl, die Kaiserin samt ihren zwei Kindern

aus dem Gefängnis zu holen und vor die Stadt hinauszuführen.

Reich und arm, jung und alt, wer es mitansah, hatte ein großes Mitleiden

mit der hohen Frau und den zwei unmündigen, unschuldigen Kindern.

"Lieben Männer", sprach die Kaiserin zu den Dienern, als sie das Feuer

von ferne auflodern sah, ,saget mir um Gottes willen, was wird man mit

mir und meinen Kindern anfangens" Da erhub sich einer unter den

Stadtknechten und sprach: "Weh mir, daß ich es Euch sagen sollt Aber

da es Euch doch nicht verborgen bleiben kann, so wisset, daß der Kaiser

jetzt ein großes Feuer vor der Stadt hat anzünden lassen und uns befohlen,

Euch und Eure zwei Kinder darin zu verbrennen." Da das die Kaiserin

hörte, erschrak sie von Herzen, doch wandte sie sich zum Gebet und

sprach: "Allmächtiger Gott! Wer weiß, womit ich es verdient habe; wenn

es dein Wille ist, so mag ich ihm nicht widerstreben!" So kam sie unter

Weinen und Beten vor den Kaiser und die andern Herrn, die ein großes

Erbarmen mit ihr hatten. Der Kaiser aber, sobald er ihrer ansichtig

wurde, hieß sie samt ihren Kindern ins Feuer werfen, weil sie so schändlich

an ihm wortbrüchig geworden. Und doch war es ihm, als wollte ihm

sein Herz vor Leid zerspringen; denn er hatte sie sehr liebgehabt. Die

arme, gefangene Frau fiel vor dem Kaiser aufs Knie, und mahnte ihn an

seinen Eid. Alle Menschen, die zugegen waren, fingen an zu weinen, besonders

die Armen, denen sie täglich viel Almosen ausgeteilt hatte. Der

Kaiser sah seine Frau ganz traurig an, als er sie so kläglich weinen und

doch so willig zum Tode sah. Auch die unschuldigen Kinder dauerten ihn,

so daß er sehr bestürzt wurde und lange nicht wußte, was er tun sollte;

denn es stieg in ihm der Gedanke auf, daß er ihr doch vielleicht unrecht

tue. Seine Mutter aber schrie mit lauter Stimme: "Sohn und Kaiser;

was zögert Ihr lange? Lasset sie mitten ins Feuer werfen in Gegenwart

des Volks; denn sie hat es längst wohl verdient Da antwortete ihr der

Kaiser und sprach: "Mutter, Ihr habt unrecht; denn als ich sie zur Ehe

begehrte, da schwur ich einen teuern Eid, ihr Leib und Leben zu beschirmen.

Den Schwur muß ich halten, darum wird sie nicht verbrannt." So

rettete die Frau des Kaisers Eid. "Stehet auf", sprach er, "ich habe mich

über Euch erbarmt; verlasset mein Reich mit Euren beiden Kindern. Wo

Ihr weiter in meinem Lande gefunden werdet, werde ich Euch alsbald

verbrennen lassen!" Die fromme Kaiserin erholte sich bei diesen Worten

von ihrer großen Angst und sprach: "Herr, wenn es denn so sein muß, so

bitte ich Euch, Ihr wollet mir einen frommen Mann zum Begleiter verordnen

, damit ich auf der Straße nicht verunehrt werde. Aber wahrlich,

Herr, sei mir diese Sache, durch welchen Verrat sie wolle, zugerichtet; so

weiß ich doch, daß durch mich weder Eure noch meine Ehre befleckt worden

ist!" Aber da half keine Verantwortung mehr. Der Kaiser kehrte sich um,

er konnte vor Weinen kein Wort mehr reden. Seine Gemahlin fiel ohnmächtig

zur Erde, wurde jedoch von den edeln Frauen bald wieder aufgehoben,

und als sie wieder zu sich kam, nahm sie ihre zwei Kinder auf

die Arme und rüstete sich zu wandern. Von seiten des Kaisers wurde ihr

ein starkes, wohlgesatteltes Pferd vorgeführt und hundert Kronen zur

Zehrung mitgegeben. Fünf frommen und mitleidigen Rittern ward der

Auftrag erteilt, sie aus dem Lande zu führen und sie, wie sie eidlich versprechen

mußten, in einem öden Wald an der Reichsgrenze, der voll wilder

Tiere und Mörder war, sich selbst zu überlassen.

Als sie hier angekommen waren, schieden die Ritter von ihr und befahlen

sie Gott. Die Kaiserin dankte ihnen herzlich für ihr gutes Geleit und

sprach: "Grüßet mir meinen lieben Herrn, den Kaiser, noch einmal zuletzt;

saget ihm, er werde mich nun nimmer wiedersehen, und meldet ihm,

daß ich seine zwei Söhne, welche wahrlich sein Fleisch und Blut sind, mit

mir trage. Wenn mich Gott behütet, so will ich sie tugendlich erziehen." —

Die Ritter hatten sie verlassen, und die Kaiserin bedachte sich hin und

her, welchen Weg sie einschlagen sollte. So zog sie in Gedanken fort und

verlor bald die rechte Straße. Als sie lang und weit geritten war, kam

sie auf einen Fußpfad, der jedoch wenig betreten war: dieser führte sie zu

einem hohen Felsen; unten an dem fand sie einen schönen Brunnen, lauter

wie Kristall; über dem Brunnen stand ein Baum, der duftete so lieblich

wie Balsam. Sowie die Kaiserin den Born erblickt hatte, stieg sie von

ihrem Pferd und nahm ihm das Gebiß aus dem Maul, daß es von den

Kräutern, die dicht im Walde standen, weiden konnte; denn Heu und

Haber war nicht vorhanden. Die Verirrte sah um sich, und da sie keines

Menschen gewahr wurde, verfiel sie in tiefe Kümmernis; doch erfreute sie

wieder ein Blick auf ihre zwei Kinder, die küßte sie und legte sie nieder in

die schönen Blumen und in das Gras. Dann labte sie sich mit einem

Trunk des köstlichen Wassers aus dem Brunnen und ass von den Speisen

, die ihr aus des Kaisers Küche mitgegeben waren. Und jetzt setzte sie

sich nieder und überdachte ihr großes Leid; aber sie war so müde von Reisen

und von Trauern, daß sie bald einzuschlafen begann. Nun hielten sich

in jenem Walde viel wilde Tiere auf. Als daher die Kaiserin mit ihren

beiden Kindern eingeschlafen war, kam von ungefähr ein großer und starker

Affe, der sah die Kinder so lieblich schlummern. Da bekam er große

Lust, das eine Kind zu stehlen, schlich deswegen ganz heimlich und still zu

den Kleinen heran und erwischte behend das eine: mit dem eilte er durch

den Wald, so lange, bis er zu einem grünen Platze kam; daselbst setzte der

Affe es nieder und wollte das Kind nackt sehen, deswegen legte er es

sanft auf die Erde und entband es von den Windeln, mit denen es umwickelt

war, bis es ganz bloß vor ihm lag. So saß er vor dem Kinde, fing

an, freundlich zu grinsen, und bleckte die Zähne, kurz, er gebärdete sich,

wie eine Mutter gegen ihr Kind tut, und meinte, das Kind sollte auch

gegen ihn lachen. Aber das Kind wollte es nicht tun, sondern fing an zu

weinen und laut zu schreien.

Nun fügte es Gott, der das Kind behüten wollte, daß ein mannlicher

Ritter mit seinen Dienern sich auch in dem Walde verirrt hatte. Der Ritter

kam getrabt, seine Knechte voran, die ihm allenthalben Bahn machen

und ihn vor dem Angriff der Mörder und der Bestien schirmen sollten.

Als nun der Ritter den Affen gewahr wurde, der ein nacktes Kind mit

seinen Tatzen handhabte, sprengte er mit seinem Pferde hinzu, zog sein

Schwert aus und schrie mit lauter Stimme: "Ei, Meister Affe, laß das

Kind liegen; denn du darfst es nicht mit dir tragen!" Sobald der Affe

den Ritter sah, verließ er das Kind, machte einen grausigen Satz auf den

Ritter zu und wollte ihn vom Pferde zerren, ja, er riß ihm ein großes

Stück aus seinem Rock. Der Ritter aber, der ein starker und beherzter

Mann war, führte einen so sichern Streich, daß er dem Affen seinen rechten

Arm vom Leibe hieb. Als der Affe diese Verstümmlung empfand,

sprang er vor Schmerz und Zorn wohl zehn Schuh hoch auf wie ein unsinniges

Tier. Zugleich schlug das Pferd des Ritters hintenaus so ungestüm

, daß es ein Greuel anzusehen war; es traf den Affen so hart an

die Seite, daß er zur Erde fiel. Jetzt sprang der Ritter behend auf seine

Füße, hieb dem Affen den Kopf ab, nahm das Kind, und nachdem er es,

so gut er gekonnt, in seinen Mantel gewickelt, setzte er sich wieder auf sein

Pferd. Bald hatte er seine Diener eingeholt; er erzählte ihnen zu ihrer

Verwunderung die Geschichte, und so ritten sie miteinander durch den

Wald, obwohl sie Straße und Fußpfad verloren hatten. Endlich gerieten

sie unter eine Rotte Mörder, die daselbst schon manchen braven Mann

beraubt und getötet hatten. Der Ritter, als er sich von den Räubern dicht

umringt sah, rief Gott um Beistand an und sparte sein Schwert nicht,

auf ihre harten Stöße zu antworten; einem schlug er sein Haupt ab, daß

es zur Erde fiel, drei andere verwundete er so, daß sie ihre Waffen fallen

lassen mußten. Als die übrigen Mörder, deren noch sechse waren, dies

sahen, schrien sie dem Ritter zu, er sollte stillehalten und das Kind liegenlassen;

denn er habe es gewiß einem mächtigen Fürsten gestohlen. Der

Ritter aber sprach: "Nein, ihr Bösewichter; wollt ihr die Wahrheit hören,

so wisset, daß ich das Kind einem Affen abgenommen habe; ich kann euch

die Stelle zeigen, wo ich das Tier erlegt habe!" Jetzt meinten die Mörder

erst recht, es müsse eines großen Herren Kind sein, weil der Ritter so albern

lüge; sprengten von neuem auf ihn ein und wollten eher sterben als

das Kind dahinten lassen, so daß am Ende der Ritter und seine Diener,

obwohl sie einige verwundet und umgebracht, sich genötigt sahen, das

Kind zu verlassen, ihren Pferden die Sporen zu geben und davonzureiten.

Nachdem die Mörder sie vergebens verfolgt hatten, kehrten sie zu dem

Kinde zurück und warfen das Los, welcher unter ihnen es tragen sollte.

Das Los fiel auf den Vornehmsten der Räuber. Dieser trug das Kind,

bis es ihm zu schwer wurde. Dann sprach er zu seinen Gesellen: "Lieben

Freunde, gebt mir einen Rat, was wollen wir mit dem Kinde anfangen?

Seine Schönheit zeigt, daß es nicht von niedriger Geburt ist. Ich meine,

wir sollten es bis an das Gestade des Meeres bringen und dort verkaufen;

denn da finden sich Kaufleute aus Frankreich und andern Ländern, die

vielleicht das Kind in Betracht seiner Schönheit uns wohl bezahlen

werden."

Indem nun die Mörder dem Meeresufer zugehen, finden sie unterwegs

den Affen tot liegen, wie ihnen der Ritter gesagt hatte. "Fürwahr",

sprach einer zu dem andern, "der Ritter hat die Wahrheit gesagt; er hat

das Kind ritterlich erlöst und erobert." Dessenungeachtet behielten sie das

Kind; denn was sollten sie jetzt anderes tun, und eilten ans Gestade zu

den Kaufleuten, die sie bald fragten, ob ihnen das Kind feil sei. Die Mörder

sprachen: "Ja, ebendarum bringen wir es hierher." — "Nun sagt",

fragte ein Kaufmann, "wie hoch schlagt ihr das Kind an?" Die Mörder

sprachen: "Es kann kein schöneres Kind auf der Erde gefunden werden;

wenn es Euch Ernst ist, so wollen wir es Euch um vierzig Pfund geben."

Die Kaufleute fanden das Kind zu teuer. "Behaltet es nur", sagten sie,

"ihr habt es doch aus eines Biedermanns Hause gestohlen." — "Nein",

erwiderten die Räuber, "wir haben es einem Ritter abgejagt, der hat es

von einem Affen erlöst, den er totgeschlagen." — "Liebe Herren", sprachen

da die Kaufleute, "wollt ihr zehn Pfund, damit ist es unser Ernst.

Bedenkt's, der erste Kauf ist der befiel" Da wollten die Mörder um so

geringes Geld das Kind nicht geben. Nun war in diesem Kaufmannsschiffe

ein frommer Pilger, Klemens genannt, der sah sich das Kleine an

und fand es gar schön; dachte, es werde wohl adliger Abkunft sein. Er

faßte auch eine solche Liebe zu dem Kinde, daß er nach kurzen Worten mit

den Räubern eins wurde und ihnen dreißig Kronen für dasselbe gab. Als

die andern Kaufleute dies sahen, spotteten sie des Klemens und sagten:

"Fürwahr, Ihr scheint Gelds und Goldes genug zu haben, daß Ihr so

teuer einkaufet!" Klemens achtete aber nicht darauf. Erst als das Schiff

sein Ziel erreicht hatte, wo Klemens und die andern Pilger dann zu Fuße

gehen mußten, wollte den Pilger, als er den Knaben auf dem Rücken

hatte, sein Geld auch reuen. "Was bin ich für ein närrischer Mann",

sagte er zu sich selbst, "daß ich mir solche Mühe aufgeladen und ein Kind

erkauft habe, das ich an meinem Halse tragen muß." Doch dachte er wieder:

"Gott hat mir das Kind beschert, so will ich's annehmen; hab ' ich

doch daheim nur einen einzigen Sohn bei meinem Weibe gelassen und

weiß nicht einmal, ob er noch am Leben ist oder nicht. Das Kind ist so

hübsch; daheim habe ich Geld genug, es zu erziehen. Drum sei es!" Und

so nahm er den Knaben, gab ihm einen Kuß, hängte ihn wieder auf seinen

Rücken und zog seines Weges durch Frankreich. Als das Kind ihm gar

zu beschwerlich wurde, kaufte er ihm einen Esel und mietete eine Wärterin

die er, mit dem Knaben im Arm, auf das Tier setzte, und so wanderte

er den nächsten Weg auf Paris zu wie ein Zigeuner. Tag und Nacht

hatte er keine Ruhe, bis er in diese Stadt kam. Dort wurde er von allen,

die ihn kannten, und namentlich von seinen besten Freunden aufs herzlichste

empfangen. Als er aber gefragt wurde, woher er denn das schöne

Kind bringe, da antwortete er: "Ich habe es jenseits des Meeres erobert:

seine Mutter ist auf dem Wege gesiorben; deswegen mußte ich

diese Frau bestellen, obgleich sie aus einem andern Lande ist als das

Kind; wäre seine Mutter gesund geblieben, die hätte ich lieber mit mir

gebracht als diese alte Frau!" So sprach der ehrliche Klemens mit lachendem

Munde und zog mit diesen Worten weiter nach der Vorstadt St. Germain

, wo seine rechte Wohnung war. Hier wurde ihm von seiner Hausfrau

große Ehre bewiesen. Die gute Frau meinte, das Kind gehöre einem

großen Herrn in Frankreich, welcher es ihrem Manne zur Erziehung anbefohlen

habe. Sie fragte auch nicht weiter darnach, wie weise Frauen

zu tun pflegen, sondern sie lebten freundlich miteinander, ließen das Kind

taufen und Florens nennen und zogen es in Zucht und Tugend auf. Florens

aber war schön und holdselig, wuchs lustig heran und wurde in kurzer

seit stark und männlich. Doch von ihm sei für jetzt genug gesagt!

Wir haben gehört, wie die Kaiserin bei dem Brunnen eingeschlafen war

und das eine Kind ihr von dem Affen gestohlen wurde. Sie schlief noch,

als bald darauf eine Löwin durch den Wald gelaufen kam und das andere

Kindlein sanft bei seiner Mutter schlummern sah; sie schlich alsbald hinzu

, nahm das Kind in den Rachen und wollte es ihren jungen Löwen zu

essen bringen. Indem sie nun das Kind mit den Zähnen faßte, erwachte

die Kaiserin und sah, wie das reißende Tier das eine ihrer Kinder von

dannen trug und ihr anderes nicht mehr da war. Sie meinte nicht anders,

als dieses hätte die Löwin schon gefressen, und das andere werde sie

auch zerreißen. Deswegen fing sie an, jämmerlich zu weinen und nach

Gott zu schreien, nahm das weidende Pferd, legte sein Gebiß ihm wieder

ins Maul, setzte sich darauf und tat einen Schwur, daß sie nicht aufhören

wollte zu reiten, bis sie die Löwin eingeholt und sich an ihr gerächt hätte.

Die Löwin aber rannte vor ihr her und hörte nicht auf zu laufen, bis der

Wald zu Ende war, so schnell, daß die Kaiserin nicht nachfolgen konnte

und das Tier aus den Augen verlor. Doch bekam diesem seine Beute auch

nicht gut; denn sowie die Löwin den Wald verließ, ward sie von einem

gewaltigen Greifen erblickt, der mit aller Stärke auf sie zuflog und sie

mitsamt dem Kinde so heftig mit seinen Klauen packte, daß die Löwin sich

nicht zu regen vermochte und große Schmerzen empfand. Der Greif

schwang sein Gefieder mächtig, flog über Berg und Tal, Wald und Wasser

, und endlich eilte er einer Insel zu. Die Löwin aber wollte nicht von

dem Kinde lassen; denn Gutt hütete es, und so behielt sie es in ihrem Rachen,

bis sich der Greif auf einem meerumflossenen Eilande zur Erde niederließ

. Als die Löwin sich auf der Erde fühlte, legte sie das Kind in den

Sand und ergriff den Vogel Greif im grimmigen Zorn so stark und grausam

beim Hinterfüße, daß dieser ihm entzweibrach. Der Greif fiel zur

Erde nieder vor Schmerz; doch wehrte er sich, so gut er konnte: er schlug

auf die Löwin mit Flügeln und Klauen wie ein erbittertes Tier, aber es

half nichts; die Löwin stürzte mit Hast auf den Vogel und zerriß ihn; so

wurde er der Stärkeren Speise. Nachdem die Löwin satt war von des

Greifen Fleisch, legte sie sich neben dem Kinde nieder, als ob sie bei ihren

jungen Löwen wäre. Das Kindlein aber erreichte das Euter der Löwin,

und als es spürte, daß dasselbe voller Milch war, hub es an zu saugen;

als dies die Löwin empfand, bot sie ihm die Brust erst recht in sein Mündlein

daß es desto sanfter saugen möchte. So ward das Kind gespeist; denn

Gott der Herr wollte dasselbe nicht verderben lassen. Hierauf grub die

Löwin eine tiefe Grube in der Insel mit ihren spitzen Klauen, nahm das

Kind, .trug es in die Grube und blieb bei ihm acht Tage und Nächte. Sie

leckte es mit der Zunge, damit es gesäubert würde, und von ihrer langen

Mähne machte sie ihm ein Bett oder Nest, darin es sanft und warm lag.

Trinken konnte es, wann es wollte, und war die Löwin hungrig, so ass sie

von des Greifen Fleisch.

Nun begab es sich durch Gottes Veranstaltung, daß Schiffsleute, denen

der Wind ungünstig war, genötigt wurden, mit ihrem Fahrzeug an der

Meeresküste zu landen, wo eben die Kaiserin ihr Kind und die Löwin

suchte. Sie hörte das Geschrei, eilte herbei und sah, wie die Pilger mit

ihrer Galeere ans Land gefahren waren. Die Seefahrer kamen ihr vor

wie Christenleute; daher nahte sie ihnen und sprach: "Liebe ,Herren, wo

wollet Ihr hinreisen? Ich komme aus fernen Landen und bin eine arme

verirrte Frau, ich weiß nicht, wo in der Welt ich bin, und wohinaus ich

soll!" — "Frau", antworteten ihr die Schiffsleute, "wir wollen in das

Heilige Land fahren, wo unser Herr Christus erstanden ist; wenn der Wind

uns nicht zuwider ist, so hören wir nicht auf zu schiffen, bis wir nach Jerusalem

kommen." Da bat die Frau aufs inständigste, sie doch mitzunehmen,

bis der Patron und die Schiffsleute ihr gestatteten, sich zu ihnen in

die Galeere zu setzen; und als der Ungestüm des Meeres sich gelegt hatte,

fuhren sie weiter. Die Pilger wurden der schönen Frau bald geneigt, und

als sie in sie drangen, ihnen zu sagen, wie sie an diese wilde Stätte gekommen

wäre, fing sie an, ihnen ohne Hehl zu berichten, wer sie sei und

wie es ihr ergangen. Die Erzählung währte mehrere Stunden, und da

war keiner, der nicht über ihre wunderbaren Schicksale gestaunt hätte.

Sie waren wieder eine gute Weile geschifft und eben der Insel gegenüber

, auf welche die Löwin samt dem Kinde von dem Greifen getragen

worden war, als der ungünstige Wind sie wieder ergriff und am Eiland

ihre Anker auszuwerfen nötigte. Es warm unter den Pilgern einige kühne

Leute, die betraten das Land, sich zu ergehen. Als sie nun so hin und her

wandelten, kamen sie vor die Höhle, worin jene Löwin lag und eben schlief.

Die Pilger sahen das schöne Kind in der Grotte liegen und hatten sich von

ihrem Staunen noch nicht erholt, als die Löwin erwachte und mit einem

gräßlichen Satze aufsprang, so daß die Pilger kaum noch zu fliehen Zeit

hatten und außer Atem wie gejagte Tiere auf dem Schiffe ankamen. Die

andern Pilger, die sie so atemlos daherkommen sahen, fragten sie nach

der Ursache, und nun meldeten jene, was sie erblickt hatten, und bejammerten

es, daß sie das Kind nicht erretten konnten. "Denn wenn auch die

alte Löwin sein schont", sprachen sie, "so werden doch die jungen Löwen,

sobald sie welche bekommt, dasselbe auffressen!" Wie nun so die Sage

im Schiffe umging, hörte es auch die Kaiserin, drang hervor und sprach:

"Ach, lieben Männer, Gott sei gelobt, daß ich diese Mär höre; denn es ist

fürwahr mein Kind, das die Löwin hinweggetragen hatt Lasset mich zu

ihm!" Die Pilger stellten der Frau das gewisse Verderben vor, das ihrer

bei der Löwin warte. "Was wollet Ihr von uns ziehen", sprachen sie,

"erbarmet Euch über Euch selbst und laßt das Kind fahren. Es ist besser;

ein Mensch sterbe als zwei!" Da sie sich aber nicht wehren ließ, so sagten

die Pilger: "Nun, wenn es Euch so hart im Sinne liegt —sehet, dort

sitzt ein Priester, beichtet ihm; denn Ihr gehet dem Tod in den Nachen,

und bittet Gott, daß er Euch helfen möge!" Die Kaiserin kniete vor dem

Priester nieder, beichtete und empfing den Segen; dann bat sie die frommen

Pilger, eine kleine Zeit zu warten, und trat ans Land.

Es währte nicht lange, so kam sie zu der Grube. Da erblickte sie ihr

Kind, welches mit der Löwin spielte und fröhlich war. Als die Frau dieses

sah, erschrak sie, fiel nieder auf die Knie, fing an die Löwin zu beschwören

und zu sprechen: "Ich sage dir bei Gott; dem Allmächtigen, bei

seinem Sohn und seinem Tod am Kreuz, daß du keine Macht und Gewalt

über mich habest." Kaum hatte die Kaiserin diese Worte gesprochen, als

die Löwin den Schweif zu sich zog, sich wie ein gehorsames Haustier gebärdete

und das Kind vor sich auf den Boden legte. Nun ging die Kaiserin

ohne Furcht in die Höhle, umarmte das Kind, küßte es wieder und

wieder und trug es auf den Armen von dannen nach dem Schiffe. Die

Löwin, die sich ihres Kindes beraubt sah, folgte traurig nach und wollte

mit in die Galeere; die Pilger aber fürchteten sich sehr und wollten sich

zur Wehre setzen und auch die Kaiserin nicht einlassen. Diese gab jedoch

so guten Bericht über das Tier, daß wenigstens sie selbst auf das Schiff

zugelassen wurde. Und so stießen sie schnell von dem Lande; die Löwin

wollte auch in das Schiff hineinspringen, aber der Sprung fehlte; denn

die Schiffsleute waren zu behend. Doch wollte das Tier nicht nachlassen,

sondern schwamm neben dem Schiffe her. Die Pilger spannten eilig die

Segel auf, um zu entfliehen; aber es half nichts: die Löwin klammerte

sich mit ihren spitzigen Klauen und scharfen Zähnen an das Schiff und

versuchte von Zeit zu Zeit den Sprung, bis es ihr endlich gelang. Die

Pilger schrien vor Entsetzen; ein jeder meinte, er müßte sterben. "Beschirmet

uns vor der Löwin", riefen sie die Frau an, "sonst werfen wir

Euch mitsamt dem Kind über Bord." —"Seid unerschrocken", sprach die

Kaiserin, "sie wird keinen von euch verletzen!" Und wirklich ging die

Löwin mitten durch alle Pilger hindurch wie ein zahmer Hund, bis sie zu

der Kaiserin kam. Und als sie das Kind auf der Fürstin Arm erblickte,

hob sie den Kopf über sich zum Zeichen, daß sie dem Kinde wohlwolle.

Hierauf legte sie sich der Kaiserin zu Füßen und wollte sie gar nicht verlassen.

Diese hatte das Tier auch sehr lieb, trug große Sorge für dasselbe

und ließ ihm an Essen und Trinken nichts mangeln; denn sie teilte

ihre Zehrung mit ihm. Die Löwin aber beschirmte sie, daß ihr auf dem

ganzen Wege von dem Schiffsvolke kein Leid geschah; denn es waren auch

einige schlechte Leute darunter; und als nur einmal einer es wagte, der

Herrin auf unziemliche Weise zu nahen, so sprang die Löwin auf, ergriff

den frechen Schiffsmann mit ihren Klauen und scharfen Zähnen und zerriß

ihn in vier Stücke. Als die Schiffsmannschaft dieses Wunderwerk

sah, sprachen sie alle, ihm wäre recht geschehen, und warfen seinen zerrissenen

Leichnam in die See. Der Kaiserin geschah kein Leid mehr; von

allen im Schiffe wurde ihr die größte Ehre erwiesen. Endlich kam das

Fahrzeug beim Gelobten Lande an. Die Kaiserin trat mit ihrem Kind

aus dem Schiffe, die Löwin sprang ihr nach. Dann segnete sie Pilger und

Schiffsleute und gab ihnen reichlichen Lohn. Diese dankten ihr hinwider,

führten ihr das Pferd aus dem Schiff und halfen ihr hinauf. So ritt sie,

das Kind im Arme, noch dieselbe Nacht weiter und in die nächste Stadt;

die andern Pilger folgten von ferne. Am nächsten Morgen reisten alle

zusammen und kamen in die Stadt Jerusalem.

Hier ging die Kaiserin alsbald zu Gottes Tempel und betete am Heiligen

Grabe, darein der Leichnam Jesu von Nikodemus gelegt worden, und

daraus er erstanden war. Auch legte sie ihr Kind auf den Altar, nahm

etwas Geld aus ihrem Säckel und warf es auf den Altar, als wollte sie

sprechen: "Gott sei gelobt; ich habe mein Kind wieder erkauft und erlöset

." Dann betete sie gar fleißig, daß Gott ihren lieben Herrn, den

Kaiser Oktavianus, friedsam, glücklich und in Gesundheit wolle leben lassen;

; denn sie hoffte nicht mehr, ihn jemals wiederzusehen. Hierauf verließ

sie den Tempel, setzte sich mit ihrem Kind auf das Pferd und ritt

durch die Stadt Jerusalem. Die Löwin aber wollte keinen Tritt von ihr

weichen; mochte sie durch Paläste, Kirchen oder Höfe gehen, überall ging

sie mit, so daß die Leute, die solches sahen, große Furcht ankam. Während

nun die Kaiserin so durch die Stadt ritt, begegnete ihr ein fremder Edelmann

, den redete sie freundlich um Herberge an; denn sie sah wohl, daß

er fromm, tugendreich und aus edlem Stamm entsprossen war. Der Edelmann

empfing sie würdig in seinem Hause und befahl, man sollte sie

pflegen und ihr dienen wie ihm selbst und seiner Hausfrau. Dies nahm

die Kaiserin mit großem Danke an und blieb eine Zeitlang bei dem Edelmann

mit ihrem Kind und der Löwin, die so zahm war, daß sie niemand

etwas zuleide tat.

***Ihr habt gehört, wie Florens dem Affen abgenommen, übers Meer verkauft

und von dem frommen Pilger Klemens nach Paris getragen worden.

Nun folgt, wie es weiter mit ihm ergangen ist. Das Kind ward

tugendlich erzogen, so daß es jedermann gefiel. Klemens kleidete und hielt

ihn wie seinen eigenen Sohn, welcher Klaudius hieß. Wenn diese beiden

Knaben in ihrem schmucken Aufzug über die Straße gingen, so sagten die

Bürger: "Selig ist der Vater, der so wohlgezogene Kinder hat!" Auch

meinte Florens nicht anders; denn daß Klaudius sein leiblicher Bruder

sei und Klemens sein rechter Vater; denn als der Affe ihn seiner Mutter

stahl, war er erst sechs bis sieben Wochen alt. Allmählich wurde er stattlicher

und größer als sein Bruder Klaudius, und auch unter den Nachbarkindern

war keines, das sich mit Florens vergleichen konnte. Jedermann

wunderte sich über seine Schönheit und Stärke; denn an Gebärde

und Gestalt glich er seinem Vater, dem Kaiser. Oft sagten auch die Nachbarn:

"Fürwahr, der Knabe ist des Klemens natürlicher Sohn nicht; sondern

er hat ihn irgend von einem großen Herrn heimlich entführt." Klemens

' Frau mußte dieses nicht selten hören, aber sie schwieg stille dazu;

denn sie hatte den Florens so lieb wie ihren eigenen Sohn.

Nun wuchsen die zween Knaben miteinander auf, so daß sie beide tüchtig

wurden, Handwerke zu erlernen, wiewohl Florens in allwege stärker

war als Klaudius. Klemens beriet sich deswegen mit seiner Hausfrau,

was er aus den beiden Knaben machen sollte, daß, wenn sie ins Mannesalter

kämen, sie sich auch ehrlich nähren könnten. Da sprach seine Frau:

"Lieber Hauswirth Unser Sohn Klaudius ist von wenig Stärke und deswegen

zu keinem groben Geschäfte zu gebrauchen; darum ist mein Rat;

wir sollten ihn zu einem Wechsler tun, und Ihr sollt ihm Euer Gut geben,

daß er es im Handel umtreibe; dadurch könnte er reich, berühmt, ja, zu

einem Herren werden. Der andere Sohn, Florens, nun der wird recht

zum Fleischerhandwerk sein; denn er ist stark; Rinder und anderes Vieh

zu schlachten, wird ihm nicht schwer werden. So wären unsere beiden

Söhne versorgt." —"Wahrlich, Frau, du hast mir recht geraten", sprach

Klemens, "ich will deinem Rate folgen." Zur Stund rief er seinen beiden

Söhnen und sagte zu ihnen: "Lieben Söhne, ihr sollt meinem Rat folgen

und tun, wie gehorsamen Kindern geziemt." Dann nahm er zuerst seinen

Sohn Klaudius vor und sprach zu ihm: "Lieber Sohn, höre mein Wort;

geh morgen früh zu dem Wechsler, da mußt du Gold und Münze wechseln

lernen, auf daß du ein rechter Handelsmann werdest." — "Von Herzen

gern, Herr Vater", sprach Klaudius, "ich will nach Eurem Willen leben;

auch wäre es mir lieb, wenn Ihr mir meinen Bruder Florens mitgäbet,

und er würde ein Wechsler wie ich." —"Ach, lieber Sohn Klaudius, laß

den Florens zufrieden", sagte der Vater, "der soll eine andere Hantierung

treiben, bei welcher ihm der Mund manchmal mit guten Bissen gespeist

werden wird; du siehst ja, wie stark er ist; ich denke, er wird die gemästeten

Schweine wohl auf dem Rücken tragen können." So stellte er den

Klaudius zufrieden und rief den guten Florens auch vor sich. "Florens,

mein lieber Sohn", sprach er zu ihm, "sei unerschrocken; du weißest; daß

ich dir günstig bin und dich sehr liebhabe; ich will dich deswegen zu einem

guten Handwerk tun; denn morgen, wenn du aufgestanden bist, gebe ich

dir Geld, damit gehst du zu einem Fleischer und gibst es ihm, daß er dich

seine Hantierung lehre. Das wird etwas für dich sein; denn du bist stark;

ich glaube, wenn du einen Ochsen, wie stark er auch ist, bei den Hörnern

erwischen könntest, du würdest ihn nicht gehen lassen! Auch haben wir dahinten

im Stalle zwei gute, feiste Rinder, die mußt du mit dir in das

Schlachthaus treiben, da wird dein Lehrmeister dir zeigen, wie du sie

schlachten sollst. Dann nimm sie auf deinen Hals und trage sie an den

rechten Ort, wo du sie verhauen und verkaufen mußt. Siehe zu, sei fleißig

und geschickt mit der Waage und tue niemand unrecht; so wirst du

aus einem Pfennige drei machen und Geld genug bekommen."

Als Florens die Lehren seines Vaters Klemens vernommen hatte, erklärte

er, alles gerne tun zu wollen, was ihm gefällig wäre. Mit Tagesanbruch

nun stand der alte Klemens auf, weckte seinen Sohn Klaudius,

schickte ihn auf die Wechselbank mit großem Gut an Geld und Gold, daß

er damit wechseln und gewinnen sollte. Dann weckte er auch seinen andern

Sohn Florens, half ihm, zwei fette Ochsen an den Hörnern zusammenbinden,

und schickte ihn mit denselben fort auf die Fleischerbank. Hier

fand der neue Fleischerjunge einen Knecht, den er nach dem Fleischer

Gumbrecht fragte. Als der Knecht den Florens mit den zwei feisten Ochsen

vor sich stehen sah, so fragte er ihn: "Was ist dein Begehren an den Meister?

Ich meine, du möchtest auch gern ein Fleischer werden?" Florens

antwortete und sprach: "Ja, warum nicht? Mein Vater ist wohl reich,

so daß er mich gut versorgen wird, und ich soll immer Minder, Schweine,

Hammel und Schafe genug zu schlachten haben. Darum will ich das

Handwerk lernen; denn mein Vater sagt mir, daß ich drei Pfennige mit

einem gewinnen könne und gute Bissen essen, wie die Fleischer gewöhnlich

essen, auch guten weißen und roten Wein trinken. So hat mich mein Vater

unterwiesen." Als der Fleischerknecht dies hörte, schlug er ein Gelächter

auf, spottete des Jünglings und sprach: "Der Teufel hat dich hergetragen,

willst du auch ein Fleischer werden? Wahrlich, du sollst mir die

Schlachtbank nicht mehr sehen! Packe dich hinweg in aller bösen Geister

Namen; willst du mit dem Handwerk dein Spiel treiben? Nimm deine

Minder mit dir, ehe ich dir den Kopf zerschlage!" Da gedachte Florens

bei sich selbst: "Auf diese Weise komme ich nicht in das Schlachthaus; ich

will gehen und meinen Vater mit mir bringen, der wird mir wohl einen

Meister zu schaffen wissen." So trieb er die Rinder wieder nach seines

Vaters Hause. Aber auf halbem Wege begegnete ihm eine andere Sache.

Denn er sah einen Edelmann gegen sich herreiten, der auf seiner Hand

einen gar schönen Sperber trug, welcher an den Füßen glänzende; hellklingende

Schellen hatte. Der Vogel gefiel dem Florens so überaus wohl,

daß er den Edelmann anredete und fragte, ob ihm der Sperber nicht feil

sei; er wolle ihm darum geben, was er begehre. Der Edelmann wurde

zornig auf Florens; denn er wußte nicht, ob er seiner spottete, oder was

er damit meinte. Der Junge sah ihm gar nicht darnach aus, als ob er ihm

den Vogel bezahlen könnte. Darum sprach er: "Ja, du Bettlerbube, es

tut mir not, ihn an dich zu verkaufen! Führe du deine Rinder in die

Metzing und schinde sie, dann verkaufe das Fleisch; das wird dir nutzer sein

als Sperber kaufen!" — "Ach, mein guter Herr", erwiderte Florens,

"Rinder schlachten ist nun einmal meine Hantierung nicht; damit kann

ich mich nicht ernähren. Drum lasset Euch den Sperber feil sein, lieber

Herr l Was er wert ist, will und kann ich Euch darum geben!"Der Edelmann

sah Florens an und dachte: "Laß sehen, was der Junge machen

will. —Ich will dir den Sperber zu kaufen geben", sprach er, "aber nicht

anders als um die zwei Rinder, und auch so nicht gerne; denn ich möchte

ihn viel lieber selbst behalten!" Florens war in seinem Herzen sehr erfreut

und dachte: "Wenn er nicht mehr als die zwei Rinder kostet, was

ist das viel? Der Sperber muß mein werden!" So machten sie den Kauf;

und Florens nahm den Vogel; der Edelmann aber trieb die Rinder vor

sich her in sein Haus, lachte bei sich selbst und sagte: "Nun ist aus dem

Weidmann ein Viehtreiber geworden!" Florens hingegen trug den Sperber

auf seiner Hand und sprach zu sich selbst: "Fürwahr, heute bin ich zu

einer glückseligen Stunde aufgestanden, daß mir ein so trefflicher Tausch

geraten ist; denn der Vogel ist doch gewiß seine hundert Mark Silbers

wert! Ei, wie wird mein Vater fröhlich werden, wenn er mich mit dem

Vogel kommen sieht, den ich auf den Händen trage, als wenn ich ein

Edelmann wäre!" Die Bürger, die den Tausch gesehen hatten, lachten

und spotteten über Florens; doch dies kümmerte ihn nicht; denn der Vogel

gefiel ihm, und als er in seines Vaters Haus kam, jauchzte er vor Freuden.

Klemens saß auf einer Bank vor der Tür, auf einen Stecken gestützt

und dachte über das Schicksal seiner beiden Söhne nach. "Mein

Sohn Florens", dachte er, "hat nun wohl die zwei Rinder geschlachtet,

diesen Nachmittag wird er sie verkaufen und Geld lösen; hoffentlich schickt

er sich in sein Handwerk und lernt brav." Wie er so in Gedanken sitzt;

blickt er von ungefähr auf und sieht seinen Sohn Florens mit dem Vogel

daherziehen. "Was ist das für ein Vogel", rief er ihm entgegen, "wo

kommt er her? Wo sind deine zwei Rinder?" — "Mein lieber Vater",

antwortete Florens, "ich habe die zwei Minder um den Vogel gegeben; so

einen schönen habt Ihr Euer Lebtage nicht gesehen! Freuet Euch, daß ich

Eure Ochsen so wohl angelegt habe!" — "Wie?" sagte Klemens, "ich

glaube, du bist unsinnig." "Bei Gott", sprach Florens, "ich habe sie um

den Vogel gegeben und spotte Euer gar nicht! Darum ratet mir, lieber

Vater, wo soll ich den Sperber aufheben? Ich denke, in Eurer Kammer

wäre er am besten versorgt; da sollte ihm kein Leid widerfahren." Als

nun Klemens hörte, daß es wirklich so geschehen war, hätte er mögen von

Sinnen kommen und sagte zu Florens: "Bei Gott, wenn ich meiner nicht

schonte, so wollte ich dir jetzt mit diesem Stecken hier Rippen und Kopf

entzweischlagen! Du Narr! Mir einen solchen Kaufmannsschatz ins Haus

zu bringen; da du doch weißest; daß ich kein Weidmann bin!" —"Ach,

lieber Vater", sagte Florens ganz betrübt, "seht Ihr denn nicht an seinen

Federn, daß es ein hübscher Vogel isi? Wahrlich, Ihr habt unrecht und

seid ohne Ursach zornig; gewiß, der Vogel ist großen Schatzes wert!"

Klemens hätte vor Ingrimm lachen mögen, doch faßte er sich und sprach:

"So geh denn hin und versorge den Vogel wohl; wenn du seiner recht

wartest, wird er dich schnell reich machen. Iss nur nicht mehr; als er dir

einträgt, so wirst du seinen Nutzen bald innewerden!" Dann mußte ihm

Florens noch weiter berichten, wie es ihm auf der Fleischerbank ergangen

sei. Als nun Klemens seine gute, einfältige Erzählung hörte, konnte er

ihm nicht länger zürnen. Er dachte: "Ich will den Burschen nicht mehr

auf die Schlachtbank, sondern auf die Wechselbank schicken; dort gehen

vielleicht seine Sachen besser!"

Indem kam sein andrer Sohn Klaudius von dem Wechsler; er hatte

sein Geschäft an diesem Tage gut gemacht, und von dem Vogel wußte er

auch gar nichts. Klemens aber, als er seinen Schaden ein wenig verschmerzt

hatte, sprach zu seinem Sohn Klaudius: "Sei so gut, lieber

Sohn, und nimm deinen Bruder Florens mit zum Wechsler; denn ich

fürchte, auf dem Schlachthause wird er nicht guttun!" —"Gerne", sprach

Klaudius, "lieber Vater! Folgt er mir, so will ich mein Bestes an ihm

tum" — "Ich hoffe, er soll dir folgen", antwortete Klemens, "er ist

stark und mag dir den Geldsack morgens und abends leicht nachtragen."

Nun hielt sich anfangs Florens auf der Wechselbank recht gut, und sein

Bruder Klaudius lehrte ihn zuerst mit Zahlpfennigen rechnen und die

Münze kennen. So trieb er es einen Monat lang, und Klemens meinte,

die Sache könnte gut werden. Jetzt teilten sie sich so in das Geschäft: des

Morgens ging Klaudius auf die Börse, bestellte die Bank und bereitete

den Sitz zu. Wenn der Tag ganz heraufgekommen, so brachte Florens

den Sack mit dem Gelde nach; und dieser Brauch währte einige Zeit. Nun

stand es aber nicht lange an, als Florens auch einmal wieder den Sack

mit dem Gelde trug, in welchem wohl sechshundert Pfund Münze waren,

daß ihm bei der Brücke ein überaus schöner Hengst begegnete, welcher

aufgezäumt war und zum Verkaufe geritten werden sollte. Florens wandelte

eben auf den Kaufmann zu und trug seinen Geldsack auf dem Rücken;

; und da er sah, wie der Hengst so stark war und so überaus schön

trabte; dachte er bei sich selbst: "Wie selig ist, wer ein solches Pferd hat

und es zu brauchen versieht! Du hafi Münze genug in dem Sack. Wem

ist sie nützet Mein Vater Klemens hat sie ohnedies lange genug in der

Truhe liegen gehabt, und niemand ist ihrer froh geworden: ich wollte;

daß mir der Kaufmann das Roß darum gäbet" Gedacht; getan; er grüßte

den Kaufmann und sagte: "Herr, ist Euch das Tier feil? Ich trage Gelds

genug in diesem Sacke hier; darum sagt mir mit einem Worte, wie Ihr

es geben wollt!" Der Kaufmann sprach: "Willst du das Roß haben, so

wirst du es nicht unter dreißig Pfund Münze von mir bekommen; es ist

noch tung und stark und läuft vortrefflich." Florens war froh, daß ihm

der Mann das Pferd so wohlfeil gönne, und sagte treuherzig: "Ich meine,

Ihr seid nicht bei Sinnen, daß Ihr mir ein so schönes Tier um dreißig

Pfund überlassen wollt; ich gebe Euch vierzig drum; ich will nicht, daß

Ihr Verlust an mir haben sollt!" —"Großen Dank, Junker", sagte der

Kaufmann und mußte heimlich lachen. Florens tat seinen Sack auf, der

Kaufmann zählte die Münze heraus; dann gab er dem Jüngling das

Pferd mit dem Zügel in die Hand, segnete ihn und kehrte sich seiner Wohnung

zu. Florens eilte mit dem Roß nach Hause; er fürchtete immer, der

Kaufmann möchte ihm nacheilen und das Pferd zurückfordern, weil er es

so guten Kaufs gegeben. So ritt er denn geradenwegs nach St. Germain.

Klemens saß über Tisch mit seiner Hausfrau, die in allen Dingen gerecht

und fromm war und den Florens so liebhatte wie ihren eigenen

Sohn Klaudius. Auch war sie von allen Nachbarn als klug und vorsichtig

wohl gelitten. Nun kam Florens vor das Haus gesprengt. Klemens

hörte ihn reiten, rief ihn und sprach verwundert: "EI, Sohn, wer hat dir

das große Roß gegeben?" —"Vater", antwortete er, "das Roß hab ' ich

gekauft; ich habe vierzig Pfund von dem Gelde drum gegeben, das ich

auf die Wechselbank tragen sollte; ich hoffe, ich habe recht damit getan,

und das Geld sei wohl angelegt; besehet es nur; es hat gute Augen und

kann recht laufen; es wäre um hundert Pfund Münze nicht zu teuer!"

Als Klemens das hörte, sank er vor Zorn vom Tische zurück und verwünschte

sich, daß er den bösen Buben, der ihn noch an den Bettelstab

bringen werde, mit sich übers Meer genommen. Dann erhub er sich vom

Tische, nahm den Florens mit beiden Händen beim Haar, warf ihn zur

Erde und trat ihn mit Füßen. Ja, er hätte ihn totgeschlagen, wenn nicht

seine gute Hausfrau die Streiche unterlaufen und so dringend gebeten

hätte, daß er ihr den Sohn ließ. Dann machte sie dem Vater sanfte Vorwürfe

und sprach: "Euer Sohn hat doch noch nichts getan, das nicht adelig

wäre; wer weiß", setzte sie leise hinzu, "von welcher Geburt er ist." Da

reuete es den Vater, ihn so hart geschlagen zu haben. Florens aber sprach:

"Lieber Vater, ich bin Euer Kind; darum schlaget mich, sooft Ihr wollt,

aber besehet mir nur den Hengst; ist es nicht ein starkes Pferd? Ich hoffe,

er soll mir noch gute Dienste tun!"

Da Klemens sah, daß sein Pflegsohn von dem Pferde zu reden nicht

aufhören wollte, dachte er an die Worte seiner Hausfrau, verschmerzte

den Verlust und hieß Florens an den Tisch sitzen und essen; indem kam

sein Bruder Klaudius, der den ganzen Morgen auf der Börse das Geld

erwartet hatte, und wie er den Bruder tafeln sieht, wird er zornig und

spricht zu seinem Vater: "Wie möget Ihr doch solches tun und mich ,so

lange auf der Wechselbank sitzen lassen? Wie kommt es, daß Ihr mir

das Geld nicht schicket und bei dem Burschen da sitzet, der Euch mit den

zwei feisten Rindern so großen Schaden getan hats" Wie er nun auch

das Pferd in dem Hofe stehen sah, da fragte er verdrießlich: "Wo kommt

denn das grausame Tier her?" Der Vater erzählte ihm die ganze Geschichte

mit Seufzen und fügte hinzu: "Ich will nichts von dem Roß, will

auch sein nicht warten, und sollte es Hungers sterben !" "Es geschieht

Euch recht", sprach der Sohn Klaudius, "er wird Euch gar verderben;

es wäre besser, wenn er gar nicht geboren wäre! Ich will sein Pferd auch

nicht warten; wenn es seinen Kopf aufhebt, meine ich, es wolle mich fressen

!" — "Tut, was ihr wollt", sagte Florens, "ich will schon für das

Tier sorgenl" Damit nahm er das Roß am Zügel, zog es in den Stall,

gab ihm Heu und Haber genug und machte ihm eine gute Streu. Am

andern Morgen frühe eilte er in den Stall, sattelte und zäumte sein

Pferd, sah es mit Freuden an und dachte: "ES ist doch viel mehr wert, als

es kostet!" Dann sprang er drauf und gab ihm die Sporen, daß es einen

Sprung nach dem andern machte und seine ganze Stärke zeigte. Das

Reiten stand Florens so wohl und adelig, daß, wer ihn sah, ihn darum

lobte. Als das Pferd müde war, ritt er es wieder nach Hause, ließ es sich

allgemach erkühlen und an Haber, Heu und Stroh keinen Mangel leiden.

Dabei sah er es immer an und dachte in seinem Herzen: "Könnte mir

nicht vielleicht das Roß einmal zustatten kommen? Denn ich habe große

Lust; Waffen zu tragen. Da würde mir ein Reitpferd nicht übel anstehen

Und nun wollen wir den Florens mit seinem Rosse eine Weile

ruhen lassen.

***Zu der Zeit, als König Dagobert in Frankreich wohl und löblich regierte,

waren die Heiden noch nicht lang aus dem Lande abgezogen, das

sie eine Weile innegehabt und im Kriege wieder verloren hatten. Die

Stadt Paris lag an vielen Stellen öde; aber jetzt fing das Volk an, sich

wieder zu vermehren, und die Hauptstadt des Landes wurde unter Dagoberts

Regierung groß und herrlich, dazu sicher und fest gebaut, und

wo zuvor ein wüster Platz gewesen, da ließ der König das herrliche Münster

zu St. Denis bauen, nicht weit von Paris.

Nun entspann sich wieder ein Krieg zwischen dem König von Frankreich

und den Ungläubigen, welche gewohnt waren, sich noch als Herren dieses

Landes zu betrachten. Die Obersten der Heiden und der Türken saßen

miteinander zu Rat und beklagten sich bei dem Sultan zu Babylonien

über die französische Nation, daß sie sich nämlich zu Paris unterstünden,

einen Tempel zu bauen wider den wahren Gott Mahomets, wie sie denn

überhaupt meineidigerweise vom heidnischen Glauben abgefallen seien.

Als der Sultan diese Rede vernahm, sprach er zu ihnen: "Wohlan, meine

lieben Herrn, ich will Frankreich mit meiner Gewalt von Grund aus zerstören,

seinen König aber an den Galgen hängen und verbrennen lassen!"

Auf diese Zusage ließ er in alle heidnischen Königreiche eine Aufforderung

ergehen, sie sollten ihm zu Hilfe kommen und mit ihm Frankreich verderben.

Da kamen zusammen die Könige aus Arabien und Persien mit

großer Macht, dann der König der Riesen mit dreißigtausend Mann, dann

der König aus Aethiopien, aus Merach und Krypte. Diese miteinander

brachten an zwanzigtausend Mann; da war kein Heide oder Türke, der

nicht gerne vor dem Sultan erschienen wäre. So kam auch der Admiral

oder Emir aus Persien, des Sultans Bruder, und brachte einen großen

Haufen mit sich, so daß auf das Aufgebot des Sultans in dreißig Tagen

an hunderttausend Mann zu Roß und zu Fuß beisammen waren. Diesen

allen zog der Sultan entgegen, empfing einen um den andern aufs freundlichste

und hieß sie willkommen.

Der Riesenkönig, welcher der mächtigste unter ihnen war, begehrte darauf,

mit dem Sultan zu reden, und als es ihm gestattet war, da sprach

er: "Herr und König von Babylon, unser Begehren ist, daß Ihr Euer

Vorhaben so schnell als Möglich ausführet. Lasset Schiffe und Galeeren

wohl beschlagen, daß man alles Volk dareinsetze und nach Venedig schicke.

Denn, beim Gott Mahomets und meiner Treue, komme ich glücklich übers

Meer und finde den König Dagobert, so will ich ihn mit meinen eigenen

Händen erwürgen und mich nicht eher schlafen legen, bis ich mit meinem

Heerhaufen in die Stadt Paris eingezogen bin, daselbst Haus und Hof

gehalten und das ganze Frankreich bezwungen habe. Und dann soll Euch

das Land geschenkt sein, König von Babylon!" Dies zu hören, war dem

Sultan sehr tröstlich, und er dankte dem Riesenkönige wegen seines hohen

Anerbietens. Jetzt hatte er keine Ruhe mehr, bis die Schiffe zugerüstet

und mit Erz beschlagen waren, zweitausend an der Zahl. Dann besetzte

er sein Land mit Wachen und bereitete sich zur Abfahrt.

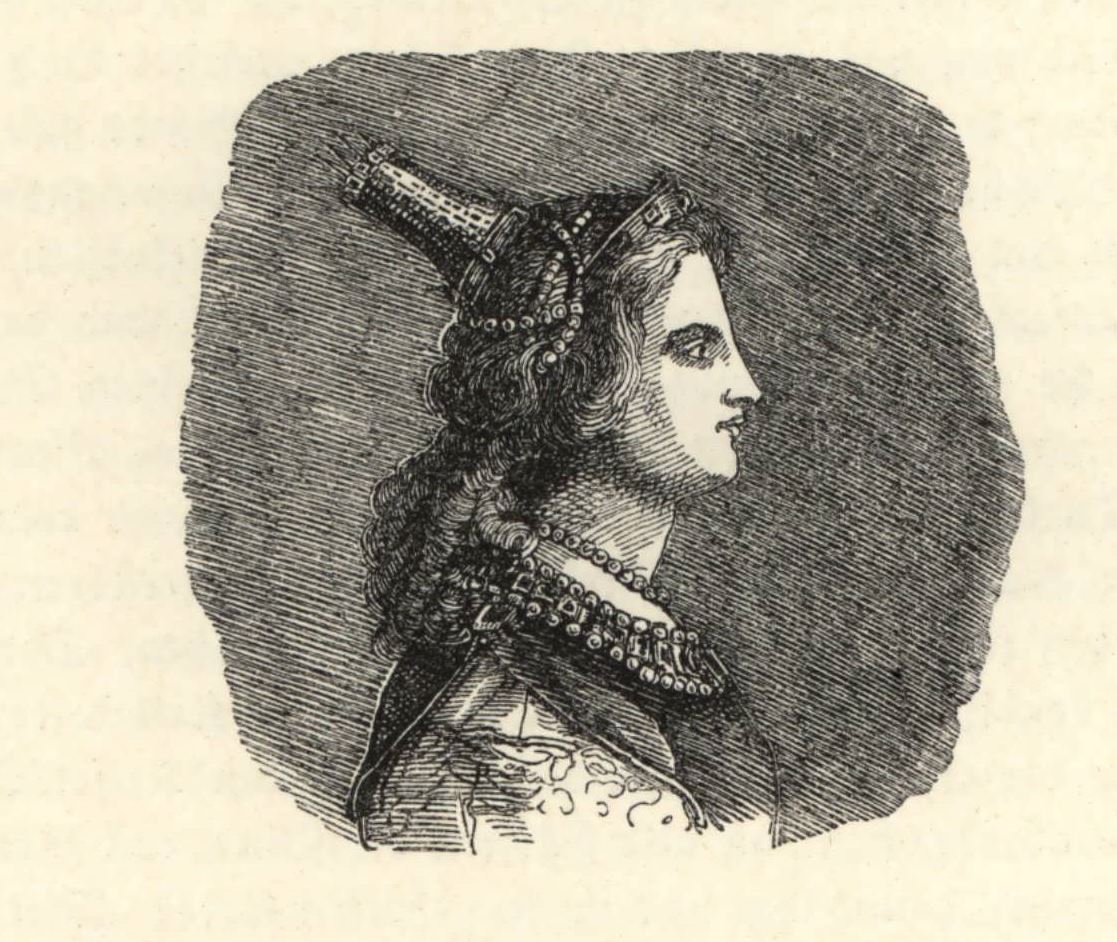

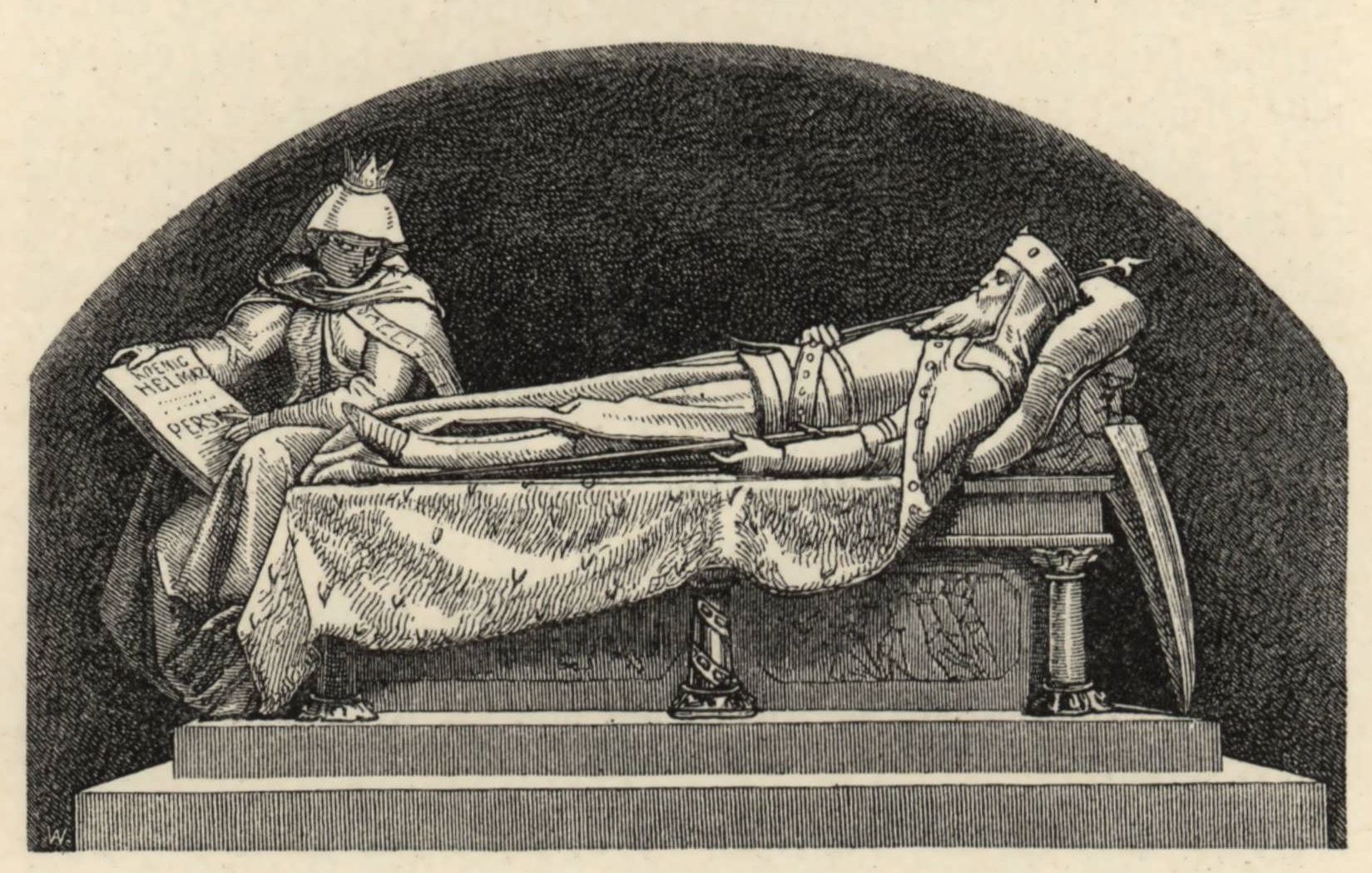

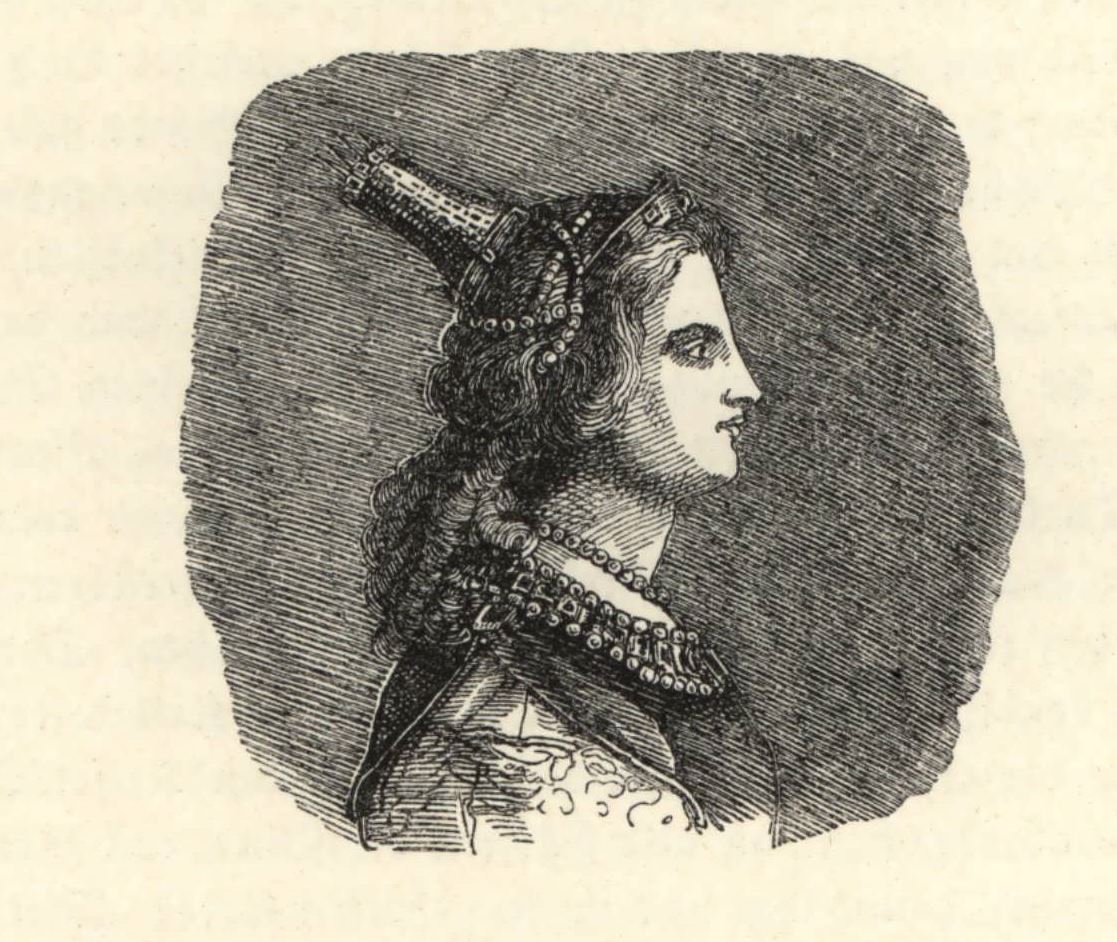

Der Sultan hatte von seinen vielen Weibern dreißig starke Söhne und

einige Töchter. Unter den letztern befand sich eine schöne Jungfrau, die

ihm vor den andern Kindern lieb war; denn sie war so schön, daß man

meinte, in der ganzen Heidenschaft wäre kein schöneres Mädchen geboren.

Ihr Leib war zierlich und edel gestaltet; ihr Mündlein rot wie Rubin, ihr

Hals weiß wie Milch, ihr Angesicht prangte wie eine Rose; ihre Augen

waren durchsichtig und klar wie Falkenaugen: ja, es war nichts an ihrem

ganzen Leibe vergessen, und wäre sie wohl der schönen Helena aus Griechenland

zu vergleichen gewesen. Ihr Haar, dessen Farbe dem gelben

Dukatengolde glich, wußte sie gar zierlich aufzubinden. Köstlicher Schmuck

glänzte ihr von Haupt und Hals, und ihre Gebärden waren überaus holdselig.

Diese Tochter trat vor ihren Vater, den König von Babylonien,

und bat ihn freundlich, sie mit über das Meer fahren zu lassen; denn sie

hätte ein großes Verlangen, Frankreich zu sehen. Auch sprach sie: "Da

Ihr willens seid, mich zu vermählen, so kann ich nun sehen, welcher König

streitbar ist; denn fürwahr dem, der am ritterlichsten ficht, dem will ich

meine Liebe und Gunst zuwenden und ihn zur Ehe nehmen. Dann rächet

den Schaden, den Euch Frankreich angetan hat, als Ihr aus dem Lande

vertrieben worden seid, und wenn es Euch gefällig ist, so schenket mir das

Haupt des Königs Dagobert." — "Ja, bei Mahomet, das sollst du haben"

, sprach der Sultan, und darauf gingen die Fürsten und Herrn alle

zu Schiff. Der Sultan mit den dreißig gekrönten Fürsten nahm seinen

Sitz auf keiner gewöhnlichen Galeere, sondern er bestieg mit ihnen und

seiner Tochter einen herrlichen Dreimafter, auf welchem vier Adler aus

klarem, lautrem arabischen Golde ihre Köpfe und Schnäbel gegen Frankreich

kehrten. Auf diesem Schiffe saß der König von Babylon und seine

Tochter ihm zur Seite. Der Wind wehte günstig, die Segel waren seiner

voll, unablässig arbeiteten die Ruderer, und in wenigen Tagen gingen

sie bei Venedig vor Anker. Auch hatten die Türken den Plan des ganzen

Kriegs zum voraus entworfen. Demzufolge schlugen sie ihr Lager in

Venedig auf und verwüsteten einen ganzen Monat das Land mit Sengen

und Brennen. Sie jagten durch die Stadt und ihre Dörfer wie Drachen,

schonten nicht Weib und Kind, nicht alt und jung, und auf ihrem ganzen

Wege ließen sie an Häusern und Kirchen keinen Stein auf dem andern stehen.

Die Fürsten und Herren der Christenheit, soviel ihrer in der Umgegend

hausten, kamen in große Not und begaben sich alle in den Schirm des

Königes von Frankreich. Durch diese Flucht erfuhr der König Dagobert

zuallererst von dem Einfalle der Heiden; denn sie trafen ihn gerade über

dem Bau des schönen Münsters zu St. Denis. Da sprachen die Fürsten

zu ihm: "Seid von uns gewarnt, Herr König, versehet Euch wohl mit

Kriegsvorräten; denn der heidnischen und türkischen Hunde sind sehr viele.

Wenn Eure Wacht nicht gut bestellt ist, so sind wir alle verraten und verloren

!" Und nun erzählten sie ihm von all den Streitkräften, die gegen

Frankreich aufgeboten worden. Der König Dagobert war darauf nicht

vorbereitet. Er wandte sich aber mit Zuversicht an seinen Schutzpatron

und sprach: "Heiliger Dionys! Beschirme Frankreich vor allem Unglück!

Wenn die Türken und Heiden überhandnehmen, so wird dein Münster

nimmermehr ausgebaut; die Ungläubigen werden es zerstören oder nach

ihrem Belieben einen heidnischen Tempel daraus machen. Darum, heiliger

Dionys, beschirme deine Stadt Paris!" Darauf fertigte er Boten ab

an die Heere der Christenheit; und vor allen an den Kaiser Oktavianus

zu Rom, die überbrachten an alle Fürsten die Bitte, mit ihrer Heeresmacht

zu kommen, damit ihm und ihnen geholfen werde. Von allen diesen

erhielt er gute Botschaft, und während er sich selbst rüstete, trafen

seine Bundesgenossen schon allmählich ein. Der König von Holland kam

über Meer her und brachte vierzehntausend Mann; der König aus Irland

brachte fünfzehntausend Mann, lauter beherzte Leute, und der König

von England kam mit einer Macht, die nicht zu beschreiben ist. Der König

Dagobert ritt ihnen mit großer Pracht entgegen und dankte ihnen aufs

freundlichste für ihre Hilfe.

Jeder König lagerte sich vor einem andern Tor, und da die Heiden schon

herangekommen waren und nicht ferne von der Stadt ihr Lager hatten,

so fiel, noch ehe der König seine Erlaubnis dazu erteilt hatte, hier und

dort ein Scharmützel vor. Und einer sprach zu dem andern: "Wollte

Gott, der König Dagobert gestattete es uns, so wollten wir bald unsern

Mut an den Türkenhunden kühlen!"

Endlich kam auch der mächtige Kaiser Oktavianus mit seinen Römern

auf einem andern Weg gar stark herangezogen bis an die Stadt Paris.

Aber beinahe kam er zu spät; denn der Sultan war schon zu weit ins Land

hereingekommen. Jedoch den Heiden erschien er immer noch frühe genug.

Der Kaiser hatte seine Gemahlin und seine Kinder noch nicht vergessen,

und sooft er an sie dachte, konnte er sich des Weinens nicht enthalten.

Dieses seines Leides sich zu entschlagen, war er nach der Stadt Paris aufgebrochen.

Da er aber sah, daß alle Fürsten und Heere ihr Lager außerhalb

der Stadt aufgeschlagen hatten und vor den Toren selbst kein Platz

mehr war, so lagerte er sich mit den Seinigen in der Vorstadt St. Germain.

Als nun der König von Frankreich vernommen, daß Kaiser Oktavianus

wohlgerüstet mit dreizehntausend Mann herangekommen und mit

seinem Volke vor St. Germain sein Lager genommen hatte, so ritt er

ihm mit großer Pracht in sein Zelt und bat ihn freundlich, bei ihm selbst

in seinem Palaste Herberge zu machen. Der Kaiser bedankte sich aufs

höflichste und erklärte, die erste Nacht mit seinem Volke hierbleiben zu

wollen. "Doch eines muß ich Euch sagen, Herr König", sprach er, "wes

ist denn das schöne und große Haus, das da vor uns stehet? Die Mauern

sind hoch und stark; der, der es gebaut, hat sich's keine Arbeit kosten lassen

, sondern viel Fleiß und Kunst angewendet. Ohne Zweifel ist auch der

Hausherr, der darin wohnt, sehr angesehen!" —"Nein, das ist er wahrlich

nicht", sprach der König, "es ist einer meiner Bürger, Klemens mit

Namen; aber er ist verständig, und durch seine Klugheit, durch viel Sorgen

und Mühen ist er endlich zu solcher Wohlhabenheit gediehen! Auch

ist er vor Jahren über Meer gekommen, da hat er ein fremdes Kind

mit sich gebracht, so schön und adelig, als man in Paris kaum eines

sehen kann!"

Als der Kaiser Oktavianus dieses hörte, da entfuhr ihm ein Seufzer

um den andern, und er konnte sich des Weinens kaum enthalten. König

Dagobert, der seine Bekümmernis merkte, fragte ihn freundlich, was sein

Anliegen wäre. Da hielt sich Kaiser Oktavianus nicht länger zurück, sondern

erzählte Stück für Stück, wie es ihm mit Frau und Kindern ergangen.

Der König Dagobert schüttelte sein Haupt und strafte den Kaiser

mit weisen Worten, daß er so rasch verfahren sei und sich nicht besser nach

der Sache erkundigt hätte. Auch verschwieg er nicht den Verdacht; den

er hege; daß nämlich die Mutter des Kaisers die Urheberin alles dieses

wels sei. "Wenn jedoch Eure Frau und Kinder noch leben", fügte er

hinzu, "so getröstet Euch Gottes, der stark und mächtig genug ist, sie zu

schirmen, und Eure Unlust wohl noch in Freude zu kehren vermag!" Damit

beurlaubte sich der König Dagobert von dem Kaiser und ritt nach

seiner Stadt Paris zurück. Der Kaiser Oktavianus aber blieb mit großem

Kummer in St. Germain.

Inzwischen verstärkten sich die Türken und Heiden und verderbten während

ihres Durchmarsches das ganze Land. Vor der großen Heerschar

zog ein verlorener Haufe von zehntausend Mann, die gar kein Erbarmen

mit den Christen hatten, sondern Mann und Weib, auch die unschuldigen

Kinder zu Tode schlugen. So erhub sich Heulen und Jammern im ganzen

Lande, und endlich kam diese Vorschar in den ersten Tagen des Aprilmonats

vor den Mauern von Paris an und schlug davor ihr Lager auf.

Bald nach ihnen kam der Sultan von Babylon, mit lauter Gold bekleidet

. Vorn an der Brust seines Pferdes hing ein güldenes Kleinod, mit

Diamanten und Rubinen besetzt. Sein Bart war so lang, daß er bis an

den Sattelknopf reichte, dazu weiß wie Schnee. Sein Helm saß mächtig

hoch und war mit goldnen Knöpfen geziert; er hatte große Augen und

war von stattlichem Wuchse, so daß man nicht leicht seinesgleichen finden

mochte. Sein Pferd hatte auf der Stirn ein gekrümmtes Horn aus lautrem

Golde geschmiedet. Neben dem Sultan ritt Marcebylla, seine Tochter

, aufs köstlichste gekleidet und mit Kleinodien geschmückt. An der Stirn

ihres Pferdes hing eine goldene Sonne, mit einem Rubin, einem Smaragd

, einem Diamant und vielen Perlen des Morgenlands schön verziert.

Vor und nach ihr ritten Jungfrauen, Königs- und Herrentöchter, dreihundert

an der Zahl, die wären manches guten Gesellen Freude gewesen.

Auch den Gott Mahomets ließ der Sultan auf einem vergoldeten Wagen

führen, und täglich betete er ihn auf den Knien an. So ritt er Tag und

Nacht mit seiner Ritterschaft, daß er den König von Frankreich um so eher

grüßen möchte.

Auf diese Weise kam er endlich vor Paris und ließ sein Zelt so köstlich

aufschlagen, daß es höher zu achten war als manches Fürstentum. In

demselben übernachtete er mit seiner vornehmsten Ritterschaft; doch stellte

er sorgfältig Wachen aus und schickte Kundschafter ab, das französische

Heerlager zu besehen. Diese kamen zurück und berichteten dem Sultan,

wie sie die Franzosen alle in guter Ordnung gefunden, die Tore und

Mauern wohlbesetzt, der Christen Kriegsheer so groß, daß es ihnen unmöglich

gewesen, die Menge zu erkunden. Diese Kundschaft brachten sie

dem Sultan in Gegenwart des Riesenkönigs, der sehr zornig ward und

zu dem Sultan sprach: "Ich will keine Ruhe haben, bis diese Stadt mitsamt

,dem Lande zerstört ist, daß kein Stein auf dem anderen bleibt!"

Aber viele Türken, welche die Botschaft auch vernommen hatten, entsetzten

sich vor den Christen und dachten heimlich bei sich, wenn sie nur zu Hause

geblieben wären. Als die Boten abgehört waren, kam die Jungfrau Marcebylla

vor ihren Vater und bat ihn mit holdseligen Worten, daß er ihr

vergönnen wolle, vor die Stadt Paris zu reiten, weil sie große Lust hätte,

dieselbe von nahem zu sehen. Dies gestattete auch ihr Vater, doch befahl

er sie in den Schutz des Riesenkönigs, was diesem keine kleine Freude

machte; denn er fand dadurch Gelegenheit, sich bei dem Sultan in Gunst

zu setzen, und überdies war er der Jungfrau von Herzen hold.

Die Franzosen und ihre Verbündeten ihrerseits, als sie die Ungläubigen

so nahe an die Stadt Paris gerückt sahen, schwuren zusammen, sich sobald

als möglich zu schlagen. "Ich will den ersten Angriff tun", sprach

der König von Spanien. — "Ich will", sprach der Kaiser Oktavianus,

"Mann für Mann gegen den Sultan kämpfen." — Die Könige aus

Schottland und England sprachen: "Desgleichen wollen auch wir tun!"

Und so wappneten und rüsteten sie sich, ein jeglicher zur Schlachtordnung.

***Als sich Dagobert mit den Königen und allem Volke zur Schlacht gegen

die Heiden vorbereitete, kam ein ungestalter Bote mit einem großen Höcker

auf dem Rücken; seine Augen standen handbreit voneinander, er hatte

krumme Schenkel, eine breitgedrückte Nase, einen dicken Kopf: kurz, er

war sehr häßlich anzusehen. In seiner Hand trug er anstatt der Peitsche

ein Seil mit scharfen Knöpfen, damit schlug er seinem Pferde zwischen die

Rippen. Als diesen einige Franzosen gewahr wurden, machten sie sich in

seine Nähe; denn sie meinten, es wäre ein Meerwunder. Dieser ungestalte

Bote ritt durch die französischen Heerhaufen und rief mit heller Stimme:

"Wo ist Dagobert, König von Frankreich, welcher Ehre und Ruhm in der

Stadt Paris behauptet? Ich bringe ihm Botschaft von meiner gnädigen

Frau, der Tochter des Königs von Babylon, und habe mit ihm zu reden."

Als die Franzosen dies hörten, verwunderten sich alle über den haarigen,

häßlichen Kerl, der zum Boten gewählt worden; doch führten sie ihn vor

den König, zu hören, was sein Anbringen wäre. Wie nun der mißgeftalte

Mann vor den König kam, kniete er nieder und sprach mit heller Stimme

zum König und allen anwesenden Herren: "Merket auf, Herr König in

Frankreich 1 Meine gnädigste Herrin Marcebylla, Prinzessin von Babylon"

entbeut Euch, daß sie gekommen sei, Euch und die Eurigen zu verderben.

Zu dem Ende hat sie das Land zum größten Teile verwüstet und jetzt ihr

Lager vor dem Tore von Paris auf dem Montmartre aufgeschlagen. Deswegen

läßt sie Euch fragen, ob Ihr Euch getrauet, die Stadt Paris zu

beschützen, oder ob Ihr nicht vorzieht, Euch gutwillig zu ergeben. Weiter

entbeut sie, daß morgen zur rechten Tagszeit ihr Geliebter vor der Stadt

Paris erscheinen wird im Panzer und mit Schild und Speer, wie es einem

Streiter gebührt, und mit dem mannlichsten Ritter, den Ihr unter den

Eurigen finden möget, zu fechten bereit ist. Findet Ihr unter Eurer Ritterschaft

keinen, so wird der Kämpfer meiner gnädigen Frau doch nicht

ungestritten von Paris abziehen. Vielmehr wird von ihm morgenden Tages

die Stadt Paris bestürmt werden. Darum, Herr König, bedenket

Euch kurz, was zu tun ist." Der König erwiderte: "Lieber Freund, hat

deiner Gebieterin Liebhaber Lust zu streiten, so soll ihm dieses gewährt

sein, und er mag sich zur rechten Stunde auf dem Kampfplatze einfinden."

Da sagte der Bote dem König großen Dank. "Aber wahrlich", fügte er

hinzu, "es wird Euch gereuen; denn ehe ein Monat vergeht, trägt meiner

Herrin Liebster Eure königliche Krone auf dem Haupt, und Euer Volk

hat er getilgt und ausgerottet." Mit diesen Worten schied er von dem

Könige, ritt aufs schnellste zurück zu des Königs von Babylonien Tochter

und meldete ihr den günstigen Erfolg seiner Botschaft. Der Riesenkönig,

als er dieses hörte, wurde halbunsinnig vor Freuden. Er verhieß der Jungfrau

, daß er am andern Morgen sicher vor der Stadt Paris erscheinen

und allen Franzosen Fehde verkünden wolle. Ja, alle, die er in seine Gewalt

bekäme, die wolle er mit seinen Händen in Stücke reißen. Dies gefiel

der Jungfrau wohl, und sie bedankte sich für seinen guten Willen.

Am andern Tage vor Sonnenaufgang wappnete sich der Riesenkönig

vom Kopf bis zu den Füßen; er begehrte jedoch weder Spieß noch Speer,

noch Hellebarde, sondern einzig und allein sein Heidenschwert. Ebenso

wollte er auch auf kein Roß sitzen, sondern frei und ledig zu Fuße gehen;

denn er war bei zwölf Fuß lang. Als er nun gerüstet und angetan war;

begab er sich zu der Jungfrau, beurlaubte sich von ihr und schlug den geraden

Weg nach Paris ein. Wie er vor die Stadt gekommen war, zog er

sein Schwert aus und schrie mit lauter Stimme: "Ich streite, ich streite

für meine Herzallerliebste. Wer da Lust hat, komme, so will ich sein nicht

fehlen!" Die Einwohner der Stadt Paris hatten dieses Geschrei gehört,

liefen eilig auf ihre Mauern, und als sie den entsetzlichen Riesenkönig

sahen, erschraken sie vor ihm über alle Maßen, so daß sich keiner vor die

Mauern hinauswagte. Auch König Dagobert empfand keine sonderliche

Freude, als ihm der Riesenkönig gezeigt ward. "Heiliger Dionysius", rief

er, "beschirme dein Münster und bitte Gott für uns, daß wir nicht von

den Widerspenstigen vertrieben werden!" Aber kein Fürst noch Herr wollte

es wagen, mit dem Riesen zu streiten, bis sich endlich ein junger, edler

Ritter aus Frankreich fand, der sprach: "Wahrhaftig, wir sind nicht eines

faulen Apfels wert, wenn keiner unter uns ist, der das Herz hätte, diesen

Feind zu bestehen! Darum bringet mir meinen Harnisch, Schild und

Speer, Stiefel und Sporen, vor allem aber mein Pferd und mein Schwert;

denn ich habe große Lust, mit diesem Riesen zu streiten!" So wurde der

Ritter in Eile gewaffnet. Er hatte ein gutes Roß, auf das er sich verlassen

konnte; dieses bestieg er, nahm den Speer in seine Hand, und nachdem

er, sich versuchend, eine gute Weile die Gasse gerüstet auf und ab

geritten, nahm er Urlaub von dem Könige, der eine große Freude an ihm

hatte, und das Stadttor öffnete sich ihm.

***Als der junge Ritter im freien Felde war, ritt er auf dem nächsten

Wege nach dem Riesen zu. Die Franzosen aber lagen auf den Mauerzinnen,

zu sehen, wie er sich helfen würde. Beim Anblick des christlichen

Ritters wurde der Riese zornig; er achtete es für einen Spott, mit einem

so kleinen Männlein zu streiten. Der Ritter aber rannte mutig auf den

Riesen los, so daß ihm sein Panzer durchstochen ward, doch drang der

Speer nicht in den Leib, und der Riese stand unerschütterlich wie ein Turm.

Dabei war er nicht säumig, sondern lauerte auf seinen Vorteil, und eh'

sich's der Ritter versah, geriet dem Riesen ein Griff, daß er seinen Feind

erwischte, aus dem Sattel hob und, ihn wie eine Feder auf seine Achsel

nehmend, mit ins Lager trug. Der Ritter saß auf der Schulter des Riesen

und rief Gott und alle Heiligen zu Hilfe; denn ihm war's, als wär '

es der lebendige Teufel und wollte er ihn geradezu in die Hölle tragen.

Der Riese eilte zu seiner Jungfrau, und nach gar freundlichem Gruß und

Gegengruß setzte er seinen Gefangenen auf die Erde und schenkte ihn seiner

Geliebten. Der junge Ritter aber meinte nicht anders, als daß er auf

der Stelle sterben müßte. Aber die Königstochter erbarmte sich seiner;

denn sie war den Christen im Herzen nicht feind. Doch wollte sie wissen,

wie es gekommen, daß gerade dieser kleine Ritter ausgezogen, mit dem

Riesenkönige zu kämpfen, und drang mit strengen Worten in ihn, die

Wahrheit zu gestehen. Den Ritter kam aufs neue Furcht an; er erzählte

alles, wie es ergangen war, und kniete dann in seinem Panzer vor der

Prinzessin nieder. Diese wunderte sich über seine Kühnheit; hieß ihn den

Panzer ablegen und sich gütlich tun. Der Ritter meinte, jetzt gehe es

ihm an den Hals; aber es ward ein gutes Mahl aufgetragen, und seinen

ritterlichen Mut zu ehren, hieß die Fürstin ihn zu Tische sitzen und fröhlich

sein. Nun sah er wohl, daß ihm sein Leben geschenkt war, und dankte

der Jungfrau mit weinenden Augen. Das Nachtmahl wurde prächtig

gefeiert mit großer Freude und Frohlocken des Sieges halber, den der

Riesenkönig im Felde erhalten hatte.

Am andern Morgen begrüßte die Jungfrau ihren Buhlen, und der Riesenkönig

bat sie mit sanften Worten um einen Kuß. Aber die Königstochter

wehrte ihm und sagte: "Ja, wenn Ihr mir den König von Frankreich

bringet; wie Ihr mir diesen Ritter gebracht habt, dann will ich Euch

einen freundlichen Kuß geben." Darüber ward der Riese hoch erfreut;

neigte sich tief vor seiner Geliebten und waffnete sich abermals zum Streite.

Bald darauf hörte man ihn hart am Tore von Paris mit lauter Stimme

gräßlich schreien: "Hier steh ' ich allemand zum Streite bereit, von meiner

Geliebten Marcebylla gesandt! Oh, König Dagobert, dir soll es übel ergehen,

wenn du die Stadt Paris nicht übergeben willst; denn du wirst

keinen Ritter mehr finden, der mit mir streiten mag!" Und wirklich waren

alle Fürsten und Herren erschrocken, und keiner von ihnen empfand

eine Lust, mit dem Riesen zu kämpfen. Der fromme König Dagobert

schaute um sich und sprach: "Wohl denn, wappnet mich behende; denn ich

selbst will Leib und Leben gegen diesen Teufelsriesen wagen und ihn mit

Gottes Hilfe umbringen, wo nicht, so mag er mich totschlagen! Heiliger

Dionys, du wirst nicht dulden, daß ich dein Münster unausgebaut lasse,

komme du mir zu Hilfe!"

Als dies Oktavianus, der römische Kaiser, hörte, sprach er zu Dagobert:

"Das wolle Gott nicht, mein Herr Bruder, daß Ihr selbst mit dem

Riesen streitet; vielmehr lasset mich hingehen und den Kampf wagen!"

Aber der König von Frankreich wollte es nicht gestatten, und so stritten

sie miteinander um die Ehre des Kampfes.

***Während nun die Fürsten und die Herren so miteinander sprachen, spazierte

der Bürger Klemens durch die Straßen von Paris, und sein Sohn

Florens trat ihm an Dieners Statt nach. Wie sie nun sahen, daß die

Herren auf dem Balkon des Schlosses so traurig beieinander standen,

fragte Florens seinen Vater nach der Ursache. "Ach lieber Sohn", sagte

Klemens, "du weißest ja, daß die Ungläubigen vor Paris sind. Nun ist

da ein mächtiger Riesenkönig, ein Liebhaber der Tochter des Königs von

Babylon, an den will sich kein Herr, kein Ritter oder Knecht wagen; denn

er hat ganz plötzlich einen jungen mannlichen Ritter überwunden. Darum

sind die Fürsten so erschrocken; denn wäre der Riese besiegt, so würden die

übrigen Heiden bald aus dem Lande geschlagen sein." "Wie?" sprach

Florens, "hat der Riese den Ritter denn gefressen?" "O nein", erwiderte

Klemens, "er hob ihn mitsamt seinem Panzer auf die Achsel und trug

ihn in das Zelt der Jungfrau." — "Oh, wenn mir solches widerführe",

rief Florens, "ich wollte unerschrocken sein! Mit Jungfrauen ist gut handeln!"

— "Lieber Sohn", erwiderte ihm Klemens, "du hifi wohl ein frischer

Junge; aber bedenke, wie groß und stark der Riese ist; es ist kein

Wunder, wenn sich die Fürsten bekümmernd"

Da fing Florens an, seinen Vater inständig zu bitten, daß er ihn mit

dem Riesen streiten und seine Stärke versuchen lasse. "Ich habe ja", sprach

er, "ohnedies ein Pferd, das mich teuer genug zu stehen kommt!" Als

Klemens lange vergebens seinen Sohn abgemahnt und dieser endlich gedroht

hatte, so wie er da stünde, ohne alle Waffen zu dem Riesen zu

gehen, so wurde der Vater zornig und sprach: "So fahre hin und lebe

nach deinem Willen l Wolltest du aber meinem Rate folgen, so bliebest

du daheim und ließest den Riesen zufrieden. Ich habe auch keinen doppelten

Harnisch für dich, mein Krebs ist nichts mehr nütze, sondern rostig, die

Armschienen sind ganz schmutzig; seit dreißig Jahren hab ' ich kein Stück

mehr von allem am Leibe gehabt; auch mein Spieß ist ganz krumm und

schwarz vom Rauche. Du weißest ja, ich bin lieber hinter dem Ofen gesessen

als zu Felde gezogen. Harnisch tragen bringt selten Nutzen, wohl

aber viel Schläge auf den Rückens" — "Vater", sagte Florens, "das

schadet all nichts, gebt mir nur die Stücke, von denen Ihr gesprochen; so

rostig sic sind, so will ich doch Ehre damit einlegen. Ja, ich möchte sie

nicht mit andern vertauschen, die noch so schön glänzen!" — "Nun, so

will ich dir meine rostige Rüstung holen", sprach Klemens verdrießlich,

"weiß ich doch wohl, daß du damit wirst ausgelacht werden. Aber sei dem

Allmächtigen befohlen, der wolle deine Seele bewahren!" Jetzt war Florens

vergnügt, und bald hatte er sich mit dem rostigen Hamisch gewaffnet

. Sein Vater Klemens setzte ihm den alten Helm auf, der inwendig

voll Spinnweben und von außen ganz schwarz war; Mäuse und Ratten

hatten lange darin genistet; dann gab er ihm sein Schwert, das wohl dreißig

Jahre nicht aus der Scheide gekommen war und vor lauter Rost sich

nicht ausziehen lassen wollte. Klemens nahm es beim Kreuz, der andere

Sohn Klaudius bei der Scheide; sie zogen so hart, daß beide rückwärts

fielen, Klemens mit dem Schwert in der Hand, Klaudius mit der Scheide.

Da hätten beide lieber geweint als gelacht. Doch gefiel es dem Florens,