|

Deutsche Kinder- und Hausmärchen

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

bearbeitet und mit einer Einführung versehen

von Karl Rauch |

Lizenzausgabe mit Genehmigung von Interbooks, Zürich

für Verlag Olde Hansen, Hamburg

für Bertelsmann Reinhard Mohn OHG. Gütersloh

die Europäische Bildungsgemeinschaft Verlags-GmbH, Stuttgart

und die Buchgemeinschaft Donauland, Kremayr & Scheriau, Wien

Diese Lizenz gilt auch für die Deutsche Buch-Gemeinschaft

C. A. Koch's Verlag Nachf., Berlin -Darmstadt -Wien

Schutzumschlag- und Einbandgestaltung R. Merke

Gesamtherstellung Mohndruck Reinhard Mohn OHG, Gütersloh

Printed in Germany Buch-Nr. 08692 6 |

DEUTSCHE MÄRCHEN

VOR DEN BRÜDERN GRIMM

Das Erdkühlein

Ein guter armer Mann hatte ein Frau und von ihr zwei Töchterlein, und ehe diese Kindlein, deren das kleinere Margaretlein und das größere Annelein hieß, erwachsen waren, starb ihm die Frau, und er nahm eine andere. Nun warf diese Frau einen Neid auf das Margaretlein und hätte gerne gewollt, daß es tot wäre gewesen, doch es selbst umzubringen däuchte sie nicht gut, und so zog sie mit Listen das ältere Maidlein an sich, daß es ihr hold und der Schwester feind ward.

Und einmal begab sich, daß die Mutter und die ältere Tochter beieinander saßen und beratschlagten, wie sie ihm doch tun wollten, daß sie des Maidleins abkämen, und beschlossen endlich, daß sie miteinander wollten in den Wald gehen und das Maidlein mitnehmen, und in dem Wald wollten sie das Maidlein verschicken, daß es nicht mehr zu ihnen kommen könnte.

Nun stand das Maidlein vor der Stubentür und hörte alle die Worte, so seine Mutter und Schwester wider es redeten und Ursach zu seinem Tod suchten; da war es sehr betrübt, ohn alle Ursach so jämmerlich zu sterben und von den Wölfen zerrissen zu werden. Und also betrübt ging es zu seiner Dotten oder Göttel, die es aus der Taufe gehoben hatte, und klagte ihr die große Untreu und das mörderische Urteil, so über sie von der Schwester und Mutter geschehen. »Nun wohlan«, sprach die gute alte Frau, »mein liebes Kind, dieweil dein Sach ein solche Gestalt hat, so gehe hin und nimm Sägemehl

und, wenn du deiner Mutter nachgehst, streue es vor dir anhin! Laufen sie hernach schon vor dir, so geh du der selbigen Spur nach, so kommst du wieder heim.«Die gute Tochter tat, wie ihr die alte Frau befohlen hatte. Und wie sie hinaus in den Wald kamen, setzte sich ihre Mutter nieder und sagte zum ältern Maidlein: »Komm her, Annelein, und such mir ein Laus! So geht dieweil das Gretlein hin und klaubt uns drei Bürden Holz; so wollen wir hier seiner warten, danach gehn wir miteinander heim.«

Nun das gute arme Töchterlein zog hin und streute vor sich anhin das Sägemehl (denn es wußte wohl, wie es ihm gehen würde) und sammelte drei Bürden Holz. Und als es diese gesammelt, nahm es sie auf den Kopf und trug sie an das Ende, da es seine Stiefmutter und Schwester gelassen hatte. Als es aber hin kam, fand es sie nicht; es behielt doch seine drei Büschlein auf dem Kopf, zog seinem gemachten Weg nach wieder heim und warf die drei Büschlein ab. Und als es die Mutter sah, sprach sie zum Maidlein: »Annelein, unsere Tochter ist wiedergekommen, und all unsere Kunst ist umsonst gewesen. Drum wollen wir morgen an eine andere Stelle gehen und das Maidlein wieder von uns schicken; so wird es nicht mehr mögen heimkommen, dann sind wir hernach sein ledig.«

Nun hatte das gute Margretlein diese Wort abermals gehört, lief wieder zu seiner Göttel und zeigte ihr die Handlung an. »Wohlan«, sprach die Frau, »ich sehe wohl, daß sie dir nach deinem Leben stellen und nicht Ruh haben werden, bis sie dich umbringen. Darum so geh jetzt hin und nimm Spreu und streu diese abermals vor dir hin, wie du mit dem Sägemehl getan hast! So kannst du wieder heimkommen.«

Als nun das Maidlein wieder heim kam, sagte seine Mutter: »Kommet her, Gretlein und Annelein! Wir wollen in den Wald gehn.«Das ältere Maidlein, als das um alle Sach gar wohl wußte, auch Hilfe und Rat dazu getan hatte, zog ganz fröhlich, Gretlein dagegen ganz traurig hinaus. Und als sie in den Wald kamen, setzte sich die böse, arglistige,

zernichtige Frau nieder und sagte zum Annelein: »Komm her, Annelein, und fang mir ein Laus! Da geht das Gretlein hin und sucht dieweil jeglichem eine Bürde Holz; danach gehn wir wieder heim.« Das arme Gretlein ging hin und suchte Holz, und ehe es wieder kam, waren Mutter und Schwester hinweg. Nun ging das gute Gretlein mit seinem Holz der Spreu nach, bis es wieder daheim ankam. Und als es von seiner Mutter gesehen ward, sagte diese zum Annelein: »Unser elend Maidlein kommt wieder. Nun wollen wir sehen, wie wir sein abkommen, und sollt es uns auch etwas Großes kosten. Und wir wollen morgen wieder in den Wald; da wollen wir sehen, daß es dahinten bleib.«Solche Rede hatte das Maidlein abermals gehört und ging zum drittenmal zu seiner Basen, fragte um Rat, was es tun sollte. »Nun wohlan, liebs Kind«, sagte die Frau, »so geh hin und nimm Hanfsamen, säe den vor dir anhin, darnach geh dem selbigen nach wieder heim!«

Das gute Maidlein zog abermals mit seiner Mutter und Schwester in den Wald und säte den Hanfsamen vor sich hin. Nun sagte die Mutter abermals, wie sie schon zweimal gesagt hatte: »Annelein, such mir ein Laus! So muß das Gretlein Holz suchen.«

Das arme Gretlein zog hin und suchte Holz, gedachte dabei: Bin ich vor zweimal wieder heim kommen, so will ich das drittmal auch wieder heim kommen. Und als es das Holz gesucht hatte und wieder zu der Stelle kam, da es seine Mutter gelassen, waren sie abermals hinweg. Und als das arme Maidlein seinem Weg nach wollte heimgehn, da hatten die Vögel den Samen allensammen aufgefressen. Ach Gott, wer war da trauriger denn das arme Maidlein! Es lief den ganzen Tag im Wald herum mit Weinen und Schreien und Gott sein Leid klagen, konnte keinen Weg finden, der es möchte aus dem Wald bringen, war auch in den Wald so fern hinein kommen, da ohne Zweifel nie kein Mensch gewesen. Als nun der Abend herzu kam und das arme verlassene Maidlein an aller Hilf verzweifelt hatte, stieg es auf einen sehr hohen Baum, um auszuschauen, ob es

doch irgendwo eine Stadt, ein Dorf oder Haus erkennen möchte, darein es ginge, damit es nicht also jämmerlich den wilden Tieren zur Speis gegeben würde. In solchem Umsehen begab sich, daß es ein kleines Räuchlein erspähte; stieg behende ab von dem Baum und ging demselbigen Rauch zu und kam in wenig Stunden an die Stelle, von da dann der Rauch ausging. Das war ein kleines Häuslein, darin niemand wohnte denn nur ein Erdkühlein.Das Maidlein kam vors Türlein, klopfte an und begehrte, man möge es einlassen. Das Erdkühlein antwortete: »Ich lass' dich wahrlich nicht herein, du versprichst mir denn, dein Lebtag bei mir zu bleiben und mich nimmermehr zu bereden und zu verraten!« Das gelobte ihm das Maidlein, und alsbald ward es von dem Erdkühlein eingelassen. Und das Erdkühlein sagte: »Wohlan, du darfst nichts tun, als mich des Abends und Morgens melken. Darnach issest du die selbige Milch von mir, so will ich dir Seiden und Sammet genug zutragen: davon mach dir schöne Kleider, wie du sie begehrest! Gedenk aber und siehe, daß du mich nicht verratest! Wann schon deine eigne Schwester zu dir kommt, so laß sie nicht herein, damit ich nicht verraten werd, daß ich an diesem End sei! Sonst hätt ich das Leben verloren.«

Dann ging es nach solchen Worten an seine Weide und brachte dem Maidlein des Abends, wann es heim kam, Seiden und Sammet, davon sich das gute Gretlein so schön kleidete, daß es sich wohl einer Fürstin hätte vergleichen mögen.

Als sie nun bis in das andere Jahr also beieinander gewesen waren, begab es sich, daß dem größern Maidlein, so daheim blieben war und das junge Gretlein, sein Schwesterlein, ohn alle Schuld hatte helfen in das Elend verjagen, in Gedanken darüber kam, wie es wohl seinem Schwesterlein gehen möge, das sie hatte helfen ins Elend verjagen; es hub kläglich an zu weinen und die große Untreu zu bedenken, die sie ihr ohn alle Schuld bewiesen hatte, kam in Summa in ein solche Reue, daß sie nicht mehr bleiben konnte oder mochte, sondern sehen wollte, ob sie doch irgendein Beinlein von ihrem Schwesterlein

finden möchte, damit sie das selbige heim trüge und es in Ehren hielte.Und eines Tags ging sie morgens früh hinaus in den Wald und suchte und trieb solch Suchen mit kläglichem Weinen so lang, bis sie sich im Wald ganz und gar verlaufen und verirret hatte und nun die finstere Nacht ihr auf dem Hals lag. Wer war da trauriger denn das Annelein? Da mußte es gedenken, daß es solches wohl an seiner Schwester verdient hatte, weinte kläglich, rief Gott um Gnad und Verzeihung an und bat. Doch war da nicht lang zu warten oder zu klagen, sondern sie stieg zunächst auf einen sehr hohen Baum, zu besichtigen, ob es doch irgendein Haus sehen möchte, darin es über Nacht bliebe, damit es nicht also jämmerlich von den wilden Tieren zerrissen würde. Und in solchem Umsehen ersah es einen Rauch aus dem Häuslein gehn, darin seine Schwester war; von Stund an ging sie dem Haus zu und meinte nicht anders, denn daß es eines Hirten oder Waldbruders Häuslein wäre.

Und als es zu dem Haus kam, klopfte es an; wo es bald von seiner Schwester, wer da wäre, gefragt ward. »Ei«, sprach das Annelein, »ich bin ein armes Maidlein und im Wald verirret und bitte, daß man mich durch Gottes Willen über Nacht behalte.« Das Gretlein sah durch ein Spältlein hinaus und erkannte, daß es seine untreue Schwester war, hub bald an und sprach: »Wahrlich, liebs Maidlein, ich darf dich nicht herein lassen; denn es ist mir verboten. Wann sonst mein Herr käm und ich jemand Fremdes hätte einher gelassen, so würde er mich schlagen. Drum ziehe fort.« Das arme Maidlein wollte sich nicht lassen abreden noch vertreiben, sondern lag mit Bitten seinem unerkannten Schwesterlein an, daß es ihm die Tür auftäte und es hinein ließ.

Und als es hinein kam, erkannte es seine Schwester, fing an heiß zu weinen und Gott zu loben, daß es sie noch lebendig gefunden hatte, fiel nieder auf seine Knie und bat sie, daß sie ihm verzeihen möge alles das, so es wider sie getan. Darnach bat sie freundlich, daß sie ihr doch sagen möge, wer bei ihr wär, daß sie so schön und wohl

gekleidet ginge. Das gute Gretlein, dem verboten war, zu sagen, bei wem es wäre, erfand mancherlei Ausred; einmal sagte es, es wäre bei einem Wolf, das andermal, bei einem Bären. Welches alles das Annelein nicht glauben wollte und dem Gretlein, seinem Schwesterlein, süß zuredete, ihr die Wahrheit zu sagen. Und das Maidlein war nun auch (wie denn aller Weiber Brauch und Gewohnheit ist, daß sie mehr schwätzen, als ihnen befohlen ist) sehr geschwätzig und sagte zu seinem Schwesterlein: »Ich bin bei einem Erdkühlein. Aber lug, verrat mich nicht!«Als solches das Annelein gehört, welches seiner Untreu an der Schwester noch kein Genügen getan hatte, sagte es: »Wohlan, führ mich wieder auf den rechten Weg, damit ich heim komme!« Das tat das Gretlein bald. Und da mein guts Annelein heim kam, sagte es seiner Mutter, wie sie ihre Schwester bei einem Erdkühlein gefunden hätte und wie die so köstlich gekleidet ginge. »Wohlan«, sprach die Mutter, »so wollen wir die zukünftig Wochen hinaus ziehen und das Erdkühlein samt dem Gretlein heim führen; so wollen wir das Kühlein metzgen und essen.«

Alles das wußt das Erdkühlein wohl, und als es des Abends spät heim kam, sagt es weinend zum Maidlein: »Ach, ach, mein allerliebsts Gretlein, was hast du getan, daß du dein falsche Schwester hast eingelassen und ihr gesagt, bei wem du bist? Und nun siehe, deine zernichte Mutter und Schwester werden die zukünftige Woche heraus kommen und mich und dich heim führen. Mich werden sie metzgen und essen, dich aber bei sich behalten, wo du übler gehalten werden wirst denn zuvor.«

Nach solchen Reden stellte sich das Erdkühlein so kläglich, daß das arme Maidlein anfing zu weinen und vor Traurigkeit zu sterben vermeinte und bitter bereute, daß es seine Schwester hatte eingelassen. Doch tröstete es das Erdkühlein und sprach: »Nun wohlan, liebs Maidlein, dieweil es je geschehen ist, so kann es nicht wieder zurückgetrieben werden. Darum tu ihm also: Wann mich der Metzger jetzt geschlagen hat, so stehe und weine! Wann er dich dann fragt,

was du willst, so sprich: >Ich wollt gern meins Kühleins Schwanz.< Den wird er dir geben. Wann du den hast, so fang aber an zu weinen und begehre das eine Horn von mir! Wann du das selbige auch hast, so weine aber! Wann man dich dann fragt, was du willst, so sprich: >Ich wollt gern meins Kühleins Schühlein.<Wann du das hast, so geh hin und setz den Schwanz in die Erden, auf den Schwanz das Horn, und auf das Horn setz das Schühlein und geh nicht wieder hinzu bis an den dritten Tag! Und am dritten Tag wird ein Baum daraus worden sein; er wird Sommer und Winter die schönsten Äpfel tragen. Und niemand wird sie können abbrechen denn du allein, und durch den selbigen Baum wirst du zu einer großen mächtigen Frauen werden.«Als man nun das Kühlem geschlachtet, stund das Margaretlein und begehret die Ding alle, wie ihm sein Kühlem befohlen hatte, und die wurden ihm auch gegeben. Und es ging hin, stecket's in die Erden, und am dritten Tag war ein schöner Baum daraus gewachsen. Nun begab es sich, daß ein gewaltiger Herr vorbei ritte; der selbige führte seinen Sohn mit sich, der das Fieber oder kalte Wehe hatte. Und als der Sohn die schönen Äpfel sah, sprach er: »Mein Herr Vater, lasset mir Äpfel bringen von diesem Baum; mir ist, ich würde gesund davon werden.« Von Stund an rief der Herr, man sollt ihm Äpfel bringen, er wollt sie teuer genug bezahlen.

Die ältere Tochter ging zunächst zum Baum und wollte Äpfel davon brechen. Da zogen sich die Äst alle zusammen in die Höhe, also daß sie keinen erlangen konnte. Da rief sie der Mutter und sprach, sie sollte Äpfel abbrechen und sie dem Herrn geben; als aber die arge Frau Äpfel abbrechen wollt, zogen sich die Äst noch viel höher auf. Der Herr hatte das alles wohl gesehen und verwunderte sich heftig. Und zuletzt kam das Margretlein zum Baum, Äpfel zu brechen, zu dem sich die Äste neigten und es willig Äpfel abbrechen ließen; das verwunderte den Herren noch viel mehr, und er meinte, sie wäre vielleicht ein heilige Frau, rief sie und fragte sie des Wunders. Dem erzählte die gute Tochter die ganze Handlung, was sich ihrer Mutter,

Schwester und des Erdkühleins halber begeben hatte, von Anfang bis zu End.Der Herr, als er die Sach vernommen hatte, fragte die Jungfrau, ob sie mit ihm davon wollte. Das war die gute Tochter wohl zufrieden, grub ihren Baum aus und setzte sich samt ihrem Vater auf den Wagen zudem Herrn; von dem wurden sie freundlich und ehrlich empfangen, fuhren hin und ließen ihr schalkhaftige Mutter und Schwester sitzen.

Die Padde

Es war einmal ein König, der hatte drei Söhne; es lebte aber zur selben Zeit eine alte Frau, die hatte nur ein Töchterlein, das Petersilie hieß. Der König schickte seine Söhne aus, um sich in der Welt umzusehen, seine und fremde Lande kennenzulernen, um so weise genug zu sein, dereinst ihr Erbteil beherrschen zu können; die alte Frau aber lebte still und zurückgezogen mit ihrem Töchterlein, das ihren Namen davon hatte, daß es Petersilie lieber als alle andere Speise aß, ja einen rechten Heißhunger danach hatte. Die arme Mutter hatte nicht Geld genug, immer und immerfort Petersilie für die Tochter zu kaufen, und es blieb ihr daher nichts übrig, da das Töchterlein gar zu schön war und sie auf keine Weise ihrer Schönheit nachteilig sein wollte, als nächtlich aus dem Garten des gegenüberliegenden Jungfrauenklosters die schönsten Petersiienwurzeln zu entwenden und das Töchterchen damit zu füttern. Das Gelüst der schönen Petersilie war aber keineswegs unbekannt, ebensowenig blieb der Diebstahl verborgen, und die Äbtissin war über ihre schöne Nachbarin nicht wenig erzürnt.

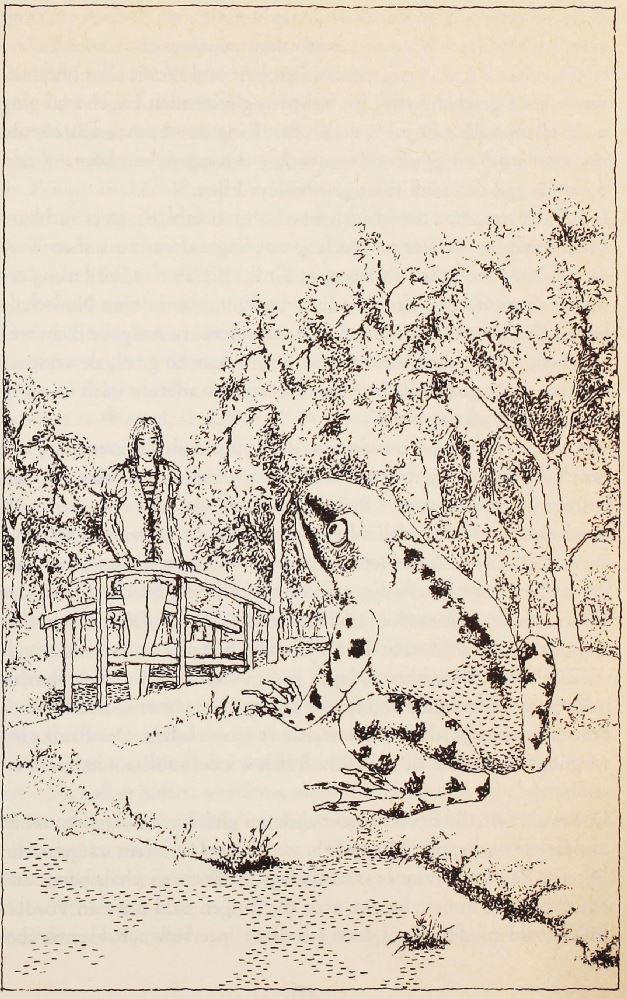

Die drei Prinzen kamen auf ihrer Wanderung auch in das Städtchen, wo Petersilie mit ihrer Mutter wohnte, und gingen gerade durch die Straße, als das schöne Mägdlein am Fenster stand und ihre langen, wunderprächtigen Haare kämmte und flocht. Entzündet von Liebe,

stieg in einem jeden der Wunsch auf, die Schöne zu besitzen, und kaum war der Wunsch über die Lippen gekommen, als auch ein jeglicher in blinder Eifersucht seinen Säbel zog und auf seinen brüderlichen Mitbewerber losging. Der Kampf ward nicht wenig heftig, auch die Äbtissin trat an die Pforte, und kaum hatte die fromme Frau gehört, daß ihre Nachbarin die Ursache sei, als aller Grimm, früherer und späterer, sich in ihr zu der Verwünschung sammelte: sie wünschte, daß Petersilie in einen häßlichen Frosch verwandelt werde und unter einer Brücke am entferntesten Ende der Erde sitze. Kaum ausgesprochen, ward Petersilie ein Frosch und war verschwunden. Die Prinzen, die nun keinen Gegenstand des Kampfes hatten, steckten ihre Degen ein, umarmten sich wieder brüderlich und zogen heim zu ihrem Vater.Der alte Herr merkte indessen, daß er stumpf und schwach in den Regierungsgeschäften ward, und wollte daher das Reich abtreten; aber wem? Dazu konnte sich sein väterliches Herz nicht entschließen, unter den drei Söhnen zu wählen; das Schicksal sollte es bestimmen, und er ließ sie daher vor sich kommen. Meine lieben Kinder, sprach er, ich werde alt und schwach und will meine Regierung niederlegen, kann mich aber nicht entschließen, einen von euch zu wählen, da ich euch alle drei gleich zärtlich liebe und denn doch auch dem Besten und Klügsten von euch mein Volk übergeben möchte. Ihr sollt mir daher drei Aufgaben lösen, und wer sie mir löst, der soll mein Erbe sein. Das erste ist: ihr müßt mir ein Stück Leinewand von hundert Ellen bringen, das man durch einen goldenen Ring ziehen kann. —Die Söhne verneigten sich, versprachen, ihr möglichstes zu tun, und machten sich auf die Reise.

Die beiden ältern Brüder nahmen viel Gefolge und viel Wagen mit, um alle die schöne Leinewand, die sie finden würden, aufzuladen; der jüngste ging ganz allein. Bald kamen drei Wege, zwei lustig und trocken, der dritte düster, feucht und schmutzig. Die beiden ältern Brüder nahmen die beiden ersten Wege; der jüngste nahm Abschied von ihnen und schlenderte den düstern Weg entlang. Wo nur schöne

Leinewand war, besahen sie die ältern Brüder und erstanden sie, ihre Wagen krachten unter der Last, und wo nur irgend der Ruf sie hinwies, dahin eilten sie auch und kauften; sie kehrten reich versehen zurück. Der jüngste dagegen ging mehrere Tagereisen auf seinem unwirtlichen Wege fort. Nirgend wollte ihm ein Ort erscheinen, in dem er auch nur eine erträglich feine Leinewand gefunden, und so reiste er lange und ward immer mißmutiger.Einst kam er an eine Brücke, setzte sich an dem Rande nieder und seufzte recht tief über sein böses Schicksal. Da kroch eine mißgestaltete Padde aus dem Sumpf hervor, stellte sich vor ihn und fragte mit nicht ganz übel tönender Stimme, was ihm denn fehle. Der Prinz, unwillig, antwortete: »Frosch, du wirst mir nicht helfen.« — »Und doch«, erwiderte der Frosch, »sagt mir nur Eure Leiden.« — Nach mehrern Weigerungen erklärte endlich der Prinz die Ursache, warum ihn sein Vater ausgesendet habe. »Dir soll geholfen werden«, sagte die Padde, kroch in ihren Sumpf zurück und zerrte bald ein Läppchen Leinewand, nicht größer als eine Hand und nicht eben zum saubersten aussehend, hervor, das sie vor den Prinzen niederlegte und ihm andeutete, er solle es nur nehmen. Der Prinz hatte gar keine Lust, ein so übel scheinendes Läppchen anzunehmen, doch lag etwas in den Zuredungen der Padde, das ihn bereitwillig machte, und er dachte: Etwas ist immer noch besser als gar nichts, steckte daher sein Läppchen ein und empfahl sich dem Frosche, der mühsam sich wieder ins Wasser schob.

Je weiter er ging, je mehr merkte er zu seiner Freude, daß ihm die Tasche, in der er das Läppchen gesteckt hatte, immer schwerer ward, und er wanderte daher mutvoll auf den Hof seines Vaters zu, den er auch in kurzem erreichte, als eben auch seine Brüder mit ihren Frachtwagen wieder anlangten. Der Vater war erfreut, seine drei Kinder wiederzusehen, zog sogleich seinen Ring vom Finger, und die Probe begann. Auf all den Frachtwagen war auch nicht ein Stück, das nur zum zehnten Teile durch den Ring gegangen wäre, und die beiden ältern Brüder, die erst ziemlich spöttisch auf ihren Bruder,

Der Vater umarmte den glücklichen Sohn, befahl, die unbrauchbare Leinewand ins Wasser zu werfen, und sagte dann zu seinen Kindern: »Nun, ihr lieben Prinzen, müßt ihr die zweite Forderung erfüllen; ihr müßt mir ein Hündlein bringen, das in eine Nußschale paßt.«Die Söhne waren über eine so wunderbare Aufgabe nicht wenig erschrocken, aber der Reiz der Krone war zu groß, sie versprachen, auch dies zu erfüllen zu suchen, und wanderten nach wenigen Tagen Ruhe wieder aus.

Am Scheidewege trennten sie sich; der Jüngste ging seinen feuchten, unscheinbaren Weg, er hatte schon bei weitem mehr Mut. Kaum hatte er einige Zeit an der Brücke gesessen und wieder geseufzt, so kroch auch die Padde wieder hervor, setzte sich ihm wie das erstemal gegenüber, öffnete den weiten Mund und fragte, was ihm denn fehle. Der Prinz setzte diesmal keinen Zweifel in die Macht der Padde, sondern gestand ihr gleich sein Bedürfnis. »Dir soll geholfen werden«, sagte wiederum die Padde, kroch in den Sumpf und brachte ein Haselnüßlein hervor, legte es ihm vor die Füße, sagte ihm, er solle es nur mitnehmen und seinen Herrn Vater bitten, die Nuß sauber auf zuknacken, das andere werde er schon sehen. Der Prinz ging vergnügt fort, und die Padde schob sich wieder mühsam in das Wasser hinab.

Daheim waren die Brüder auch schon zu gleicher Zeit angekommen und hatten eine große Menge sehr zierlicher Hündlein mitgebracht. Der alte Vater hatte eine beträchtlich große Walnußschale bereit und schob jedes Hündlein hinein, aber die hingen bald mit den Vorderfüßen, bald mit dem Kopf, bald mit den Hinterfüßen, bald ganz über

die Walnußschale fort, so daß gar nicht daran zu denken war, daß ein Hündlein hineingepaßt hätte. Als nun kein Hund mehr zu proben übrig war, überreichte der Jüngste mit einer zierlichen Verbeugung dem Vater seine Haselnuß und bat, sie auf das behutsamste auf zuknacken. Kaum hatte der alte König es getan, als aus der Haselnuß ein wunderkleines Hündlein sprang, das gleich auf der Hand des Königs umherlief, mit dem Schwänzlein wedelte, ihm schmeichelte und gegen die andern auf das zierlichste bellte.Die Freude des Hofes war allgemein, der Vater umarmte wieder den glücklichen Sohn, befahl abermals, die andern Hunde ins Wasser zu werfen und zu ersäufen, und sagte dann zu seinen Söhnen: »Liebe Kinder, die beiden schwierigsten Bedingnisse sind nun erfüllt; hört nun mein drittes Verlangen: wer die schönste Frau mir bringt, der soll mein Erbe und Nachfolger sein.« Die Bedingung war zu nahe, der Preis zu reizend, als daß die Prinzen nicht sogleich, jeder auf seinem gewohnten Wege, wieder hätten aufbrechen sollen.

Dem Jüngsten war diesmal gar nicht wohl zumute. Er dachte: Alles andere hat der alte Frosch wohl erfüllen können, aber nun wird's vorbei sein; wo wird er mir ein schönes Mädchen und noch dazu das schönste herschaffen können! Seine Sümpfe sind fern und breit menschenleer, und nur Kröten, Unken und anderes Ungeziefer wohnt dort. Er ging indessen doch fort und seufzte diesmal aus schwerem Herzen, als er wieder an der Brücke saß. Nicht lange danach stand die Padde wieder vor ihm und fragte, was ihm fehle. »Ach, Padde, diesmal kannst du mir nicht helfen; das übersteigt deine Kräfte.« — »Und doch«, erwiderte der Frosch, »sagt mir nur Euer Leiden.« —Der Prinz entdeckte ihm endlich seine neuen Leiden. »Dir soll geholfen werden«, sagte wieder der Frosch, »gehe du nur voran, die Schöne wird dir schon folgen; aber du mußt über das, was du sehen wirst, nicht lachen.« —Darauf sprang er, wider seine Gewohnheit, mit einem herzhaften Sprunge weit ins Wasser hinein und verschwand.

Der Prinz seufzte wiederum recht tief, stand auf und ging fort; denn

er erwartete nicht viel von dem Versprechen. Kaum hatte er einige Schritte gemacht, so hörte er hinter sich ein Geräusch; er blickte sich um und sah sechs große Wasserratzen, die in vollem Trabe einen Wagen, von Kartenpappe gemacht, hinter sich herzogen. Auf dem Bocke saß eine übergroße Kröte als Kutscher, hinten auf standen zwei kleinere Kröten als Bediente und zwei bedeutend große Mäuse mit stattlichen Schnurrbärten als Heiducken, im Wagen selbst aber saß die ihm wohlbekannte dicke Padde, die im Vorbeifahren etwas ungeschickt, aber doch möglichst zierlich ihm eine Verbeugung machte.Viel zu sehr in Betrachtungen vertieft von der Nähe seines Glückes und wie ferne er nun sei, da er die schönste Schöne nicht finden würde, betrachtete der Prinz kaum diesen lächerlichen Aufzug; noch weniger hatte er gar Lust, zu lachen. Der Wagen fuhr eine Weile vor ihm her und bog dann um eine Ecke. Wie ward ihm aber, als bald darauf um dieselbe Ecke ein herrlicher Wagen rollte, gezogen von sechs mächtigen schwarzen Pferden, regiert von einem wohigekleideten Kutscher, und in dem Wagen die schönste Frau, die er je gesehen und in der er sogleich die reizende Petersilie erkannte, für die sein Herz schon früher entbrannt war. Der Wagen hielt bei ihm stille. Bediente und Heiducken, aus der Tiergestalt entzaubert, öffneten ihm den Wagen, und er säumte nicht, sich zu der schönen Prinzessin zu setzen.

Bald kam er in der Hauptstadt seines Vaters an, mit ihm seine Brüder, die eine große Menge der schönsten Frauen mit sich führten; aber als sie vor den König traten, erkannte sogleich der ganze Hof der schönen Petersilie den Kranz der Schönheit zu. Der entzückte Vater umarmte seinen Sohn als Nachfolger und seine neue Schwiegertochter; die anderen Frauen wurden aber alle, wie der Leinewand und den Hündlein geschehen war, ins Wasser geworfen und ersäuft. Der Prinz heiratete die Prinzessin Petersilie, regierte lange und glücklich mit ihr, und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch.

Der Riesenwald

Schon seit zehn Jahren hatte König Johannes auf einen Sohn gehofft, der den Glanz seines Thrones erhalten und noch mehr befestigen möchte; aber alle seine Wünsche, seine Hoffnungen waren umsonst: die sonst so schöne, kluge und tugendhafte Mathilde, seine geliebte Gemahlin, blieb unfruchtbar. Jeder Tag machte das königliche Ehepaar unglücklicher; jeder Abend fand die holde Frau in Tränen, und um ihre Leiden zu vermehren, erhielt der König die Nachricht, daß die Gemahlin seines Bruders von einem Prinzen entbunden sei. Seit dieser Stunde entfloh aller Friede aus der königlichen Burg: hart behandelte er die Liebenswürdigste ihres Geschlechtes, seine Vorwürfe zerrissen täglich ihr Herz mehr, und sie entschloß sich endlich, eine Wallfahrt nach Palästina zu tun und durch prächtige Opfer und demütige Gebete das Herz der heiligen Jungfrau zu erweichen. Sie eröffnete dies kaum ihrem Gemahl, als er auch voller Freuden seine Einwilligung dazu gab und ihr alles zu ihrem Bedarf aufs prachtvollste einrichten ließ. Sie bekam ein großes glänzendes Gefolge und königliche Geschenke, und so reiste sie, mit den besten Segnungen ihres alten Gemahls reichlich versehen, schon nach einigen Wochen ab.

Glücklich und ohne alle Fährlichkeiten langte sie nach einer langen Reise zu Ende des Jahres in Loretto an. Ihre Schönheit und Demut gewann ihr gleich in den ersten Tagen ihres Aufenthalts aller Herzen, und die schlauen Priester merkten nicht sobald die kostbaren Geschenke, als man sie auch schon von dem großen Haufen der versammelten Pilger und Pilgerinnen unterschied und ihre frommen Gebete nach allen Kräften unterstützte. Gewöhnlich brachte sie die erste Morgenstunde, ehe noch ein anderer Pilger erwachte, vor dem Bilde der hochgelobten Jungfrau zu. Hier ergoß sie ihr Herz in Seufzern und Tränen, und hier war es, wo ihr die heilige Jungfrau mit sanfter Stimme Erhörung ihrer Bitte versprach. Sie brachte seit dieser Erscheinung auch täglich abends eine Stunde in der einsamen

Kapelle zu und schied mit vielem Kummer von einem jungen Geistlichen, der ihr Begleiter bei den Morgen- und Abendandachten gewesen war. Mit voller Gewißheit, daß ihr Gebet erhört sei, trat Mathilde ihre Rückreise an.Schon unterwegs empfand sie die Wahrheit der Gewährung; sie reiste daher mit verdoppelter Eile, sandte ihrem Gemahl diese so hochbeglückende Botschaft zum voraus und gebar ein paar Tage nach ihrer Rückkehr in seinen Armen eine Tochter, schön wie der junge Tag und lieblich wie die Morgenröte. Dieser neue Donnerschlag würde ohne allen Zweifel beide Eltern auf das tiefste gebeugt haben, wenn sie nicht sogleich sich durch die Hoffnung erheitert hätten, ihre Tochter mit dem Sohne ihres Bruders, des Königs Philipp, zu verbinden und so beide Reiche miteinander zu vereinigen. Sobald sie hierüber ganz einverstanden waren, wurde eine Gesandtschaft an König Philipp geschickt, die ihm die Entbindung seiner Schwägerin bekannt machte und zugleich den Antrag tat, diese beiden jungen Kinder miteinander zu verloben. Der König nahm die Gesandten sehr gnädig auf, er beschenkte sie sehr reichlich und gab ihnen ein versiegeltes Schreiben mit, worin er förmlich für seinen Sohn Friedrich um die kleine Aurora warb. Sobald die beiderseitigen Eltern alles hierzu Erforderliche unter sich abgemacht hatten, herrschte die größte Ruhe in der königlichen Burg, die zärtlichste Liebe und Einigkeit bei dem erhabnen Ehepaare, und die kleine Aurora wuchs ein ganzes Jahr zur größten Zufriedenheit ihrer Eltern auf.

Aber ein neuer Unfall zerrüttete diese Glückseligkeit auf lange Zeiten. Unfern dem Schlosse des Königs Johannes floß ein großer Strom in majestätischen Wellen dahin, seine diesseitigen Ufer waren reizend und einladend, und eine Insel dicht dem Ufer, vorzüglich grün und verlockend; angenehmer war kein Plätzchen im ganzen Königreich. Oft war der König schon mit seinem Gefolge nach diesem lieblichen Ort auf kleinen Kähnen gefahren. Schöner dünkte ihm hier der Gesang der Vögel, süßer dufteten die Blumen, und die kühlenden Lüfte glichen leichten Zephyrwinden. Das jenseitige

Ufer konnte niemand erblicken, die Entfernung war zu groß, und noch hatte es kein Sterblicher gewagt, die Wellen dieses reißenden Stroms mit einem kleinen Fahrzeuge zu durchschneiden. So blieb es unentdeckt, und da die Bewohner diesseits bei sehr hellem Wetter außerordentlich hohe Bäume zu sehen glaubten, nannten sie es scherzweise den Riesenwald und lebten unbekümmert um dessen Bewohner ruhig fort.An einem schönen, doch etwas schwülen Sommertag veranstaltete der König abermals eine kleine Wasserfahrt. Er bat die Königin, auch Teil daran zu nehmen, und fand sie um so williger dazu, da er ihr den Vorschlag machte, die kleine reizende Aurora und ihre Amme mit einzuschiffen. Gegen Abend begab sich das königliche Ehepaar in ein schön verziertes Fahrzeug, dann folgte in einem zweiten die Amme mit der Kleinen, und so kam das ganze Gefolge in mehr denn zwanzig Kähnen nach. Sie landeten glücklich und genossen mit vollen Zügen die erquickende Kühlung, die duftenden Schatten dicht verwachsener Bäume. Doch plötzlich mußten sie aufbrechen: der Himmel bezog sich mit düsteren Wolken, aus der Ferne hörte man das Rollen des Donners, der bläuliche Blitz war schon von Zeit zu Zeit sichtbar, und da die Schiffer des immer stärker werdenden Windes wegen besorgt waren, bestieg man rasch die Fahrzeuge und überließ sich etwas ängstlich dem schon unruhig wogenden Strom.

Vergebens strengten die Ruderer ihre Kräfte an, vergebens bot der König ansehnliche Belohnungen: noch ehe sie das Ufer erreichen konnten, erhob sich ein fürchterlicher Wirbelwind, der alle Kähne zerstreute, so daß der eine hier-, der andre dorthin flog. Das Fahrzeug des Königs landete zuerst, und nach Verlauf einer Stunde waren alle beisammen; nur das eine, das die Prinzessin und ihre Amme an Bord hatte, fehlte, und die Hofleute versicherten, daß sie das Fahrzeug hätten umstürzen sehen, worauf ihnen die Wiege mit der kleinen Aurora im Nu aus den Augen gewesen sei. Die arme Mutter war besinnungslos vor Schmerz, und der betrübte König wandte jedes

Mittel an, um sein geliebtes Kind den Wellen zu entreißen. Aber alles war umsonst! Die tiefe Dunkelheit der Nacht und der immer stärker werdende Orkan machten jedes Rettungsmittel unanwendbar, und der heftige Platzregen nötigte bald jedermann, in seine Wohnung zu flüchten.Indes die Stadt und das Schloß von Jammergeschrei und Wehklagen erscholl, trieb der Wind die Wiege der kleinen Aurora an das jenseitige Ufer, und eine Welle warf sie sonder Schaden ans Land. Wahrscheinlich wäre das süße Kind eine Speise der wilden Tiere geworden, wenn nicht in ebendem Augenblick die Riesenkönigin Tertulla am Ufer spazieren ging. Sie eilte auf das Geschrei der Kleinen herbei, und da sie und ihr Volk zu der menschenfressenden Gattung gehörten, schickte sie sich gerade an, ihren Kindern diesen Fund hinzutragen; aber indem sie Aurora betrachtete, öffnete sich ihr Herz dem Mitleid, und das liebliche Lächeln des Kindes gewann ihm vollends Tertullens Herz: sie nahm es in ihre Arme, liebkoste es und suchte das furchtsame Wesen zu beruhigen, das ängstlich umherblickte, aber weder seine liebenden Eltern noch seine gute Amme gewahr wurde.

Sie trug das Kind und seine Betten in ihre Höhle, und als am andern Tage der Riesenkönig mit seinen acht Söhnen von der Jagd zurückkehrte, bat sie ihn und diese flehentlich um Aurorens Leben, das man ihr um so leichter gewährte, da sie acht Söhne, aber keine Tochter hatte, und von diesem Augenblick an pflegte sie des Kindes als ihres eignen. Tertulla war zwar ein Riesenweib, aber ein gutes Weib, die nicht am glücklichsten mit ihrem Enakssohn lebte und die sich in Auroren eine Stütze für ihr Alter zu erziehen glaubte.

Die Kleine lohnte ihr täglich mit tausend Liebkosungen für ihre Mühe und hing so ganz allein an Tertullen, daß diese sie nur dann und wann bereden konnte, ihren Mann und ihre Söhne freundlich zu behandeln. Sie vermochte dies aber nur selten über sie; denn Aurora hatte einen so heftigen Abscheu gegen die Bewohner des Riesenwaldes, daß sie jede Gemeinschaft mit ihnen vermied. An dem

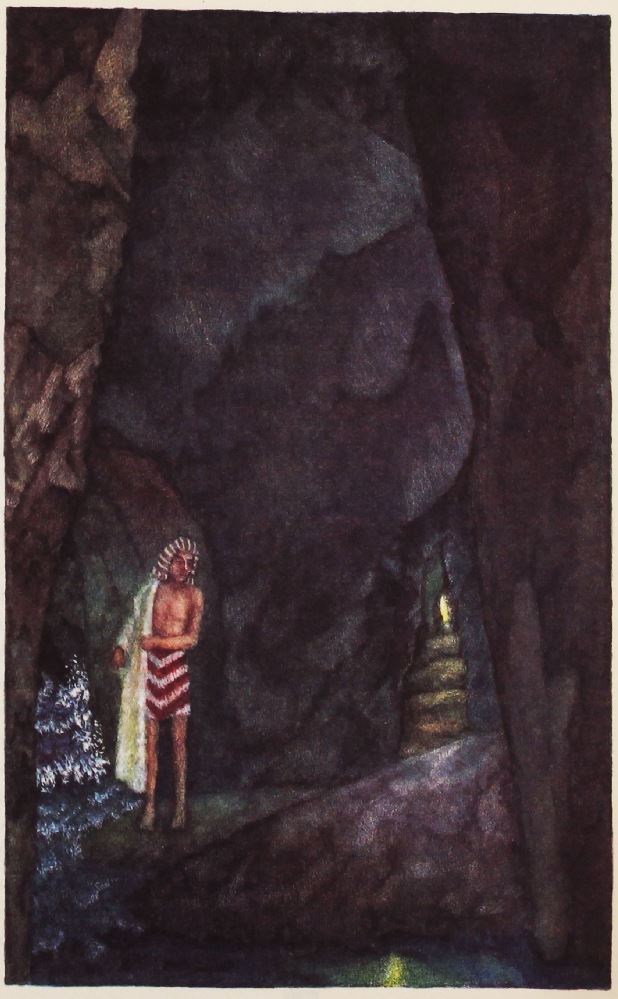

Ufer des für sie so unglücklichen Stroms hatte sie sich unter einigen schattigen Bäumen eine Hütte gebaut, worin sie manchen Tag zubrachte. Sehnsuchtsvoll sah sie nach dem jenseitigen Ufer, ohne zu ahnen, daß dort ein liebender Vater, eine zärtliche Mutter um sie trauerten; denn Tertulla ließ sie noch immer in dem Wahn, daß sie die Tochter einer armen Riesin sei, die sterbend sie ihr empfohlen habe, und wähnte, sie dadurch sehr zu beglücken, daß sie ihr den jüngsten ihrer Söhne zum Manne geben wollte, der ihr Liebling und, nach der Sitte des Landes, der Kronerbe war. Sosehr Aurora ihre Pflegemutter liebte, so schauderte sie doch jedesmal bei dem Gedanken zusammen, mit Oglu durch nähere Bande vereinigt zu werden. Sie war jetzt fünfzehn Jahre alt, und ihr Herz klopfte oft so unruhig, sie empfand ein ewiges Sehnen; aber noch war kein Gegenstand gefunden, der es nur verringern, geschweige denn stillen konnte.So ward sie jeden Tag tiefsinniger: Sie floh oft tagelang in die tiefste Einsamkeit des Waldes, erkletterte Felsen, durchkroch Höhlen und Strauchwerk und war endlich so glücklich, eine tief im Felsen verborgne Höhle zu entdecken, wo sie sich, vor jedem menschlichen Auge sicher, ganz ihren Empfindungen überlassen und weinen konnte.

Schon oft war Oglu ihr nachgeschlichen; er liebte das reizende Mädchen. Jedesmal hatte er sie entdeckt, aber hier blieb sie ungestört; in diese einsame Freistätte folgte ihr weder sein Tritt noch sein ihr so verhaßtes Auge. In Gedanken erkor sie diesen Ort zu ihrer Wohnung, wenn der Tag da wäre, an dem sie Oglus Frau werden sollte; hierher wollte sie fliehen, und sie richtete sich nach und nach völlig dort ein. So rauh und wild die Gegend um diese Höhle war, so angenehm und freundlich hatte Aurora das Innere ausgeputzt; jeden Tag schmückte sie die kahlen Felsenwände mit Blumenketten und bestreute ihr Lager mit weichem Moos. Einige Tierhäute, einen Vorrat von getrockneten Wurzeln schaffte sie unbemerkt hin, und sobald sie mit diesen Zubereitungen fertig war, nahm ihre Heiterkeit wieder zu. Sie war mehr um Tertullen, weilte öfter in ihrer Hütte am

Ufer des Stroms und verzögerte mit möglichster Klugheit ihre Heirat von einem Tage zum andern.Tertulla schüttelte zwar den weißen Kopf, aber sie konnte unmöglich ihrer geliebten Tochter etwas zuleid tun; sie bat Oglu selbst, Geduld zu haben, und besuchte Aurora häufiger in ihrer kleinen Hütte, die sie immer mit Blumen geschmückt und worin sie das Mädchen gleich einer Nymphe des Waldes auf wohlriechenden Kräutern ruhend fand. Gern verweilte sie bei ihr und unterrichtete sie in den geheimen Künsten der Zauberei: sie lehrte ihr, aus dem Lauf der Sterne künftige Dinge vorherzusehen, und zeigte ihr den Ort, wo das Wünschhütchen verborgen lag, zu dem sie aber nur dann ihre Zuflucht nehmen dürfte, wenn die höchste Not es ihr geböte. Das Mädchen war gelehrig: Sie faßte den Unterricht der alten Fee recht gut und schnell und setzte sie durch die Frage über ihr Schicksal in keine kleine Verlegenheit. Längst schon hatte Tertulla ihre Wissenschaft hierzu angewandt; aber sie sah jedesmal viele Gräber, Aurora in eines schönen Mannes Armen und sich selbst, mit fremden Gegenständen umgeben, als segnende Mutter. Sorgfältig verbarg sie dies ihrer Tochter und versicherte ihr, daß man nie die Schicksale seiner nahen Lieben erfahre und daß die Klugheit befehle, nie danach zu forschen; sie verbot es ihr nochmals aufs strengste und legte ihr zuletzt noch die Bitte ans Herz, recht bald die Gattin ihres Oglu zu werden. Aurora warf sich ihr mit Tränen an den Hals, und Tertulla schwieg, um sie nicht weiter zu kränken. Mehr denn je entzog sie sich Oglus und seiner Brüder Umgang, teils aus Ekel vor ihm selbst, teils aus Abscheu gegen ihre Lebensart.

Ein sehr heftiger Sturm hatte mehrere Tage gewütet; der Strom war so fürchterlich, wie ihn Aurora noch nicht gesehen, und die hohen wogenden Wellen warfen viele Menschen ans Land, welche die Riesen unter gräßlichem Frohlocken verzehrten. Eines Tages feierten die Riesen ein solches wildes Fest. Aurora ging nachdenklich am Ufer des Stroms auf und ab; sie beweinte die Unglücklichen, die ihren Tod in den Wellen fanden und dann zu einem Mahl dieser Unmenschen

dienten, als plötzlich die Wellen einen toten Körper zu ihren Füßen warfen. Sie erschrak anfangs heftig; aber als sie den Toten näher betrachtete und an ihm einen blassen, jedoch sehr schönen Jüngling fand, zog und trug sie ihn, so gut es gehen wollte, in ihre kleine Hütte, die zum Glück ziemlich nahe war, und empfand eine unendliche Freude, da ihm nach der heftigen Bewegung das Wasser stromweis aus dem Munde stürzte und nach einem Weilchen ein Paar große Augen sie mit sanfter Ermattung ansahen.Aurora kniete, vor Entzücken außer sich, neben ihm, drückte seine Hände an ihr Herz und rieb Wangen und Schläfen so lange, bis das Blut in seinen gehörigen Umlauf kam und ihr Feuer den blassen Jüngling ins Leben völlig zurückbrachte. Sobald er sich einigermaßen erholt hatte, stand er auf, kniete vor Auroren nieder und bemühte sich, ihr durch Mienen seine Dankbarkeit zu bezeigen. Froh über diese Erscheinung, glücklich durch den Besitz eines schönen lieben Wesens, zu dem sich ihr Herz so sehr hingezogen fühlte, sprang Aurora mit der lauten Freude eines Kindes um ihn her; aber sobald ihr einfiel, daß auch ihn die Riesen fressen würden, ward sie totenblaß: Ihre Freude war am Ende, und sie stand mit Tränen in den Augen, mit allem Ausdruck der Angst und des Schmerzes vor ihm. Durch Bewegungen suchte sie sich ihm verständlich zumachen: Sie führte ihn vor die Hütte und zeigte ängstlich, daß er den Weg in sein Land zurücknehmen möchte; er hingegen zeigte ihr den unruhigen Strom, die grauen hochsteigenden Wellen, und indem er schaudernd zurückbebte, fuhr ein Gedanke durch Aurorens Kopf, der ihre ganze Munterkeit wiederherstellte. Sie hängte sich rasch ihren Bogen um, faßte zutraulich seine Hand, und indem sie ihn durch Gebärden bat, ihr zu folgen, führte sie ihn auf entfernten gefährlichen Wegen in ihre kleine verborgene Höhle.

Froher kann kein Mensch der Erde sein, als Aurora war, da sie ihren Schatz in Sicherheit wußte. Sie zog ihn auf eine Bank von weichem Moos; sie streichelte seine brennende Wange, verschwand auf einen Augenblick und brachte ihm Früchte und in einer Muschel schönes

kühles Wasser zum Trinken mit. Nachdem sie den geliebten Jüngling gestärkt sah, gab sie ihm zu verstehen, daß sie ihn auf einige Zeit verlassen müsse, er sich aber ja nicht aus der Höhle entfernen dürfe. Der Jüngling verstand sie, und obwohl er nicht wußte, welche Gefahr seiner harrte, warum das holde Mädchen seinetwegen so sehr in Angst war, gelobte er ihr doch zu bleiben und drückte gerührt ihre Hände an seinen Mund.Als Aurora fort war, besah er das Innere seiner neuen Wohnung; er bewunderte den einfachen und doch so richtigen Geschmack der schönen Wilden, wofür er Aurora ansah, als er unter den verwelkten und frischen Blumengewinden, die die Wände der Höhle zierten, ein langes, veraltetes seidenes Band hängen sah, an dessen einem Ende noch Spuren von goldnen Buchstaben waren. Voll Begierde zog er es hervor; aber wer beschreibt sein Erstaunen, seine Freude, als er an der einen Seite, von dem Zahn der Zeit noch unversehrt, den vollen Namen seiner sechzehn Jahre lang betrauerten Braut und Verwandtin fand! Denn er selbst war Friedrich, Aurorens Verlobter; er befand sich auf einer Reise zu seinem Onkel, als ein heftiger Sturmwind das Schiff gegen die Felsen warf, die ganze übrige Mannschaft ihren Tod in den Wellen fand und er allein an dem Gestade des Riesenwaldes so wunderbar gerettet ward.

Ein hohes Entzücken bemächtigte sich seiner; er sank auf die Rasenbank zurück und war so tief in seinen Gedanken verloren, daß er Aurora nicht eher bemerkte, bis sie lächelnd vor ihm stand und in seiner Muttersprache ihn anredete. Sie hatte ihn zuvor nur verlassen, um sich durch den Gebrauch des Wünschhutes die Kenntnis seiner Sprache zu verschaffen. Wer war zufriedener als Friedrich! Er betrachtete sie mit dem höchsten Ausdruck der Liebe, und indem er sie sanft in seine Arme zog, indem er den ersten Kuß auf die Lippen des hoch errötenden Mädchens drückte, sagte er mit bebender Stimme: »Aurora, Geliebte! Du bist keine Wilde; du bist meine nahe Verwandtin, meine schon in der Wiege mir verlobte Braut!« — Er drückte sie von neuem an sein Herz; seine Lippen waren stumm,

aber seine Liebkosungen überzeugten Aurora, wie groß sein Entzücken sei, wie innig er sie liebe. Endlich wand sie sich aus seinen Armen; sie setzte sich neben ihn und sagte lachend: »Deine Worte habe ich gehört; aber ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich bin die Tochter einer Riesin, die längst tot ist; unsre Königin Tertulla hat mich aus Erbarmen erzogen. Jetzt soll ich aber ihren Sohn Oglu heiraten, und da er mir gar nicht gefällt, so habe ich mir diese Höhle gesucht; sie ist jedem menschlichen Auge verborgen: Hierher will ich mich flüchten, wenn ich dem schrecklichen Tage, da ich Oglus Weib werden soll, nicht mehr entfliehen kann.«Friedrich überschaute mit einem Blick die ganze Größe seines Unglücks; indes, um seine frohe Geliebte nicht zu betrüben, ließ er es sie nicht merken, sondern erzählte ihr bloß ihre Herkunft, das Unglück ihrer Jugend, und zugleich erklärte er ihr die Nähe seiner Verwandtschaft mit ihr und welche heiligen Rechte er seit der Wiege und dem Wickelbande auf sie habe. Er nannte sie bei ihrem wahren Namen, Aurora, und hatte das Vergnügen, zu bemerken, daß ihr dieser Name bekannt schien, und wirklich knüpften sich beim Hören dieses Namens eine Menge Ideen bei ihr an, die bisher in ihrer Seele geschlummert hatten. Sie fuhr wie aus einem Traume auf: »Ja«, sagte sie voll Freude, »du bist mein Verwandter, und ich hatte Eltern! Oh, leben sie noch? Ach, laß uns entfliehen; dein teures Leben ist in Gefahr. Ich will dir alles erzählen; aber jetzt muß ich eilen, um meiner Pflegemutter keinen Anlaß zum Verdacht zu geben.« — Sie entriß sich nur mit Mühe seinen Armen, und indem sie ihn bat, flehentlich bat, die Höhle nicht zu verlassen, reichte sie ihm Früchte und Pflanzen zu seinem Abendbrot und floh mit der Eile und Behendigkeit einer Gemse von Felsen zu Felsen ihrer kleinen Hütte am Gestade zu.

Schon aus der Ferne vernahm sie Tertullas Stimme, die sie laut bei Namen rief, den das Echo in den Tälern zehnfach zurückgab; sie eilte um so schneller und langte ganz atemlos bei Tertullen an, die ihr die bittersten Vorwürfe machte, daß sie sich so weit entfernt und

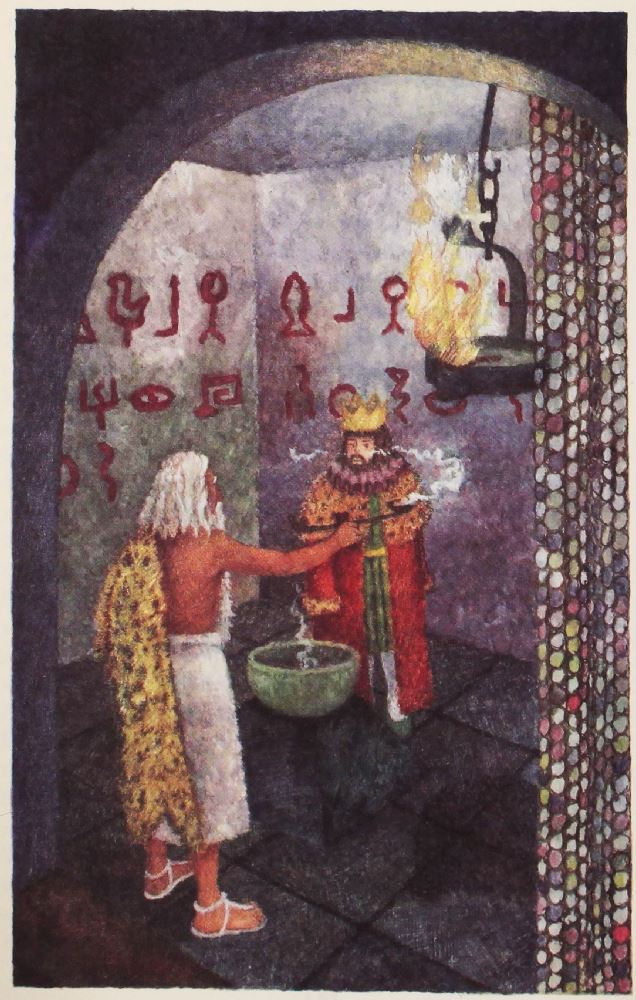

ihr so vielen Kummer dadurch bereite. Leicht besänftigte das liebliche Mädchen die alte Fee, die ihr auch alsdann erzählte, daß die Familie einstimmig beschlossen habe, beim nächsten Menschenopfer die Hochzeit ihres Sohnes zu feiern. Jede Einwendung wurde verworfen, alle Liebkosungen waren umsonst: Zum erstenmal war Tertulla ernstlich böse, zum erstenmal unerbittlich; sie verließ Aurora in einer Lage, die entsetzlich war, mit Äußerungen von Wut, die sie beben machten. Tief in Kummer versunken, fand sie die Mitternacht, als plötzlich ein Strahl von Hoffnung ihre Seele erquickte. Sie suchte einige gedörrte Fische aus ihrer Hütte, faßte in ein Gefäß etwas Most, und da sie die Riesin mit ihren Söhnen in tiefem Schlafe fand, so eilte sie zu ihrem Geliebten, der noch wachend auf seinem Lager saß. Sie teilte ihm die Nähe und Größe ihrer beiderseitigen Gefahr mit, aber sie verbarg ihm auch nicht, wie sie ihn durch Hilfe des Wünschhutes, dem sie auch die schnelle Erlernung seiner Sprache verdankte, zu retten dächte. Der Prinz fand, ohne lange nachzudenken, dieses Mittel auch sehr sicher, und nachdem sie sich noch einige Zeit lang ihrem süßen Geschwätz überlassen hatten, ging Aurora zu Tertullen zurück; zuvor aber schärfte sie ihrem Geliebten noch die größte Vorsicht ein.Ermüdet von den vielen Begebenheiten des vorigen Tages, fiel Aurora in einen tiefen Schlaf, aus dem erst gegen Mittag Oglus Freudengeschrei sie erweckte. Tertulla kniete neben ihrem Lager, als sie erwachte; in ihrem Gesicht las die Unglückliche eine Botschaft, und voll Entsetzen vernahm sie, daß heute früh tief in den Felsen Oglu einen schlafenden Weißen gefunden habe, der nun gleich heute zum Opfer dienen solle, um ihren Hochzeitstag dabei zu feiern. So tiefen Eindruck diese schreckliche Nachricht auf Aurora machte, nahm sie doch alle ihre Kräfte zusammen und gelobte mit großer Fassung, Oglus Weib zu werden, wenn er zu ihr käme und die Gewährung einer sehr geringen Bitte ihr nicht versage. Tertulla eilte sogleich mit dieser frohen Nachricht zu ihrem Sohn, und dieser junge Riese, der Aurora mit aller Leidenschaft liebte, der ein rohes Herz fähig ist, begab

sich unverzüglich zu ihr. Kaum sah sie ihn in ihre Hütte treten, als sie sich ihm zu Füßen warf und mit aller Holdseligkeit, die ihr so sehr zu Gebot stand, ihr Versprechen wiederholte, wenn nämlich Oglu ihr die einzige Bitte gewähre und den Gefangenen und seine Verpflegung ihr bis zu dessen Tode überließe. Oglu hob die Bittende auf, küßte ihre Stirn und gab sogleich Befehl, den Gefangenen mit Fesseln beladen in die Hütte seiner Geliebten zu führen, damit sie ihn den Tag über füttre und morgen das erste Menschenfleisch von ihm esse. Auch das gelobte Aurora, und in wenigen Minuten war der Unglückliche in ihrer Hütte.Er hatte in der Frühe des Morgens die Höhle verlassen, war neben einer Quelle eingeschlafen und so von Oglu mittels einer Schlinge gefangengenommen. Sobald sie ihn erblickte, sagte sie ihm einige Worte in seiner Sprache, die ihm Verstellung anrieten; dann behandelte sie ihn wie einen Gefangenen und scherzte den ganzen Tag mit so viel Heiterkeit, daß selbst die alte schlaue Tertulla irre ward und ihre List als Wahrheit aufnahm.

Erst als der Abendstern am Himmel stand, als die Männer, berauscht vom süßen Most, auf ihrem Lager schnarchten, verließ sie Tertulla, an deren Seite sie auf einem gemeinschaftlichen Lager schlief, und eilte zu ihrem Geliebten, der sie voll Verzweiflung an sein Herz drückte. Aber Aurora war stark, sie teilte ihm ihre Pläne mit; sie erfüllte seine Seele mit Hoffnungen, als in dem Augenblick, da sie seine Fesseln löste, Tertulla in die Hütte trat. Erschrocken fuhren die Liebenden auseinander; aber die listige Alte tat nicht, als bemerkte sie es, sie gebot bloß Auroren, den Gefangenen mit auf das gemeinschaftliche Lager zu führen und ihm seinen Platz neben ihren Söhnen anzuweisen. Mit zitternden Knien befolgte Aurora ihren Befehl; sie erriet in dem Augenblick die Absicht ihrer Pflegemutter und beschloß in halber Verzweiflung, jedes Mittel anzuwenden, um ihren Liebling zu retten. Sie sprach ihm mehr Mut ein, als sie selbst hatte, und indem er sich neben den tiefschlafenden Unmenschen niederlegte, nahm sie die steinerne Krone, die alle Söhne der Riesin

Tag und Nacht trugen, von dem Kopfe des ältesten Sohnes, drückte sie ihm geschwind auf und legte sich neben die Alte, wo sie sich fest schlafend stellte.Was sie geahnt hatte, ging wirklich in Erfüllung. Als Tertulla glaubte, das Mädchen schlafe fest, stand sie leise auf, tappte im Finstern auf die Köpfe ihrer Söhne und ermordete mit einigen Stichen ins Herz den Menschen, auf dessen Haupte keine Krone war. Friedrich erschrak, als er neben sich das Ächzen eines Sterbenden hörte. Da aber bald darauf alles stille ward, so war er im Begriff einzuschlafen, als ihn Aurorens Silberstimme leise bat, ihr ohne Geräusch zu folgen. Sie führte ihn tiefer als zuvor in ihre Felsenhöhle und floh dann zurück an Tertullens Seite, die noch fest schlief.

Kaum hatte sie sich aber niedergelegt und die ersten Strahlen der Morgenröte fielen in die Höhle, als ein lautes Wehklagen entstand. Die Riesen klagten um ihren Bruder, den Tertulla an Friedrichs Stelle umgebracht hatte. Die Mutter war außer sich: Sie erklärte sich selbst als Mörderin ihres Sohnes; sie ahnte Aurorens Verwechselung und würde sich ohne Zweifel blutig an ihr gerächt haben, wenn nicht Oglu die Zitternde in seinen Schutz genommen hätte. Indes stürmten die andern fort, um den Fremdling zu suchen, und nachdem Oglu Mutter und Geliebte versöhnt, eilte er seinen Brüdern nach, um den unglücklichen Jüngling die ganze Größe seines Schmerzes empfinden zu lassen. Aurora zitterte vor der Rückkehr der Riesen. Sie bemächtigte sich, während Tertulla an der Leiche ihres Sohnes weinte, des Wünschhutes, und sie hatte ihn kaum in Sicherheit gebracht, als die Enakssöhne zurückkehrten, mit fürchterlichem Geheul um ihren Bruder klagten und Auroren andeuteten, noch heute ihres Bruders Weib zu werden oder das Schrecklichste von ihrer Wut zu erwarten. Solche gräßliche Stimmen, solche feurige Augen hatte sie während der sechzehn Jahre ihres Aufenthalts im Riesenwalde nicht gesehen. Sie schmiegte sich zitternd an Oglu, der ihr, durch ihre tränenden Augen versöhnt, allen Schutz gegen seine Brüder und Frist bis morgen zur Heirat versprach.

In den ersten Augenblicken, wo sie ohne Zeugen war, machte sie Gebrauch von ihrer erlernten Zauberei; sie beschwor einen Rosenstock, der an ihrer Schlafstelle stand, ihre Stimme anzunehmen und auf Tertullens Fragen zu antworten. Sobald sie dies Geschäft vollbracht hatte, das ihr wegen ihrer Unerfahrenheit ziemlich schwer ward, eilte sie in ihre Hütte zurück, wo sie bis zum Abend verweilte, und erst spät, begünstigt von dem Schatten der Nacht, floh sie in Begleitung ihres Wünschhutes zu ihrem sie schon längst mit Sehnsucht erwartenden Geliebten. Um und neben sich hatte er das Wüten der Riesen gehört, und wenn er schon ihre Sprache nicht verstand, so hatte er doch aus ihrem Geheul und Ungestüm sehr richtig geschlossen, daß die ganze Nachsuchung ihm gelte. Sobald sie sich beide einigermaßen erholt hatten, wünschten sie sich viele tausend Meilen von dem Riesenwalde fort und befanden sich im Nu in einer sehr reizenden Gegend, wo ein dunkelgrüner Pomeranzenwald sie einlud, in seinem Schatten zu ruhen, mit seinen lieblichen Früchten sich zu erquicken.Indes die Liebenden in voller Sicherheit hier ausruhten, sich tausend angenehme Sachen sagten, erwachte Tertulla. Sie faßte neben sich, und da sie Aurorens Stelle leer fand, so rief sie mit heller Stimme: »Mein Töchterchen, wo bist du?« —Und ebenso laut antwortete der Rosenstock: »Ich sitze am Feuer und wärme mich.« —Völlig beruhigt durch diese Antwort und an Aurorens nächtliche Streifereien gewöhnt, schlief sie wieder ein. Als aber die Strahlen der Morgensonne sie von neuem weckten und Aurora noch nicht an ihrem Platz war, da sprang sie hastig auf und rief mit ängstlichem Ton: »Mein Töchterchen, wo bist du?« Und genauso ruhig wie zuvor gab der Rosenstrauch dieselbe Antwort. Vergebens rannte sie zum Feuer; vergebens suchte sie an allen Orten die Verlorene: Aurora war fort, und Tertulla zitterte für ihr eignes Leben, da sie die Wut ihrer Söhne kannte. Sie eilte nach dem geheimen Ort, der ihren Wünschhut verbarg, diesen Schatz, womit sie bis jetzt allen Stürmen Trotz geboten hatte; welch ein Schrecken! Auch er war fort. Was blieb ihr nun übrig?

Ihre einzige und letzte Zuflucht war ein Paar Feenstiefel, womit man auf jeden Schritt eine Meile zurücklegte. Sie fuhr ohne lange Überlegung hinein, und ehe noch ihre Söhne erwachten, war sie schon viele tausend Meilen von ihnen entfernt.Ein geheimer Zug von Sympathie, denn sie liebte Aurora noch immer, oder der Zufall führte sie denselben Weg, den die Liebenden genommen; sie hatte diese schon fast erreicht, als Aurora die Nähe der Alten ahnte. Sie benachrichtigte ihren Geliebten gleich davon und wünschte sich zu einem Pfirsichbaum voll schöner lachender Früchte, den Wünschhut in ihren Gipfel und ihren Geliebten zu einer Biene. Kaum war auch diese Verwandlung geschehen, als Tertulla schnaubend bei ihnen vorbeischritt und sogleich aus ihren Augen war. Aber in demselben Augenblick erhob sich auch ein Wirbelwind, faßte den wunderbaren Hut und führte ihn mit sich fort. Vor dem Fenster einer liebenswürdigen Königstochter, der Besitzerin dieses Parks, blieb er liegen, und die Königstochter, schon bekannt mit dergleichen wunderbaren Sachen, nahm sogleich den Hut zu sich herein und verwahrte ihn sorgfältig, bis sich der rechtmäßige Besitzer finden würde. Das Schicksal der Liebenden war indes entsetzlich; Aurora war ganz leblos und Friedrich mit seiner wenigen Lebenskraft ohne Sprache nicht imstande, weder ihr noch sich zu helfen.

Der Zufall tat auch hier das Beste. Am Abend desselben Tages ging die Königstochter, um den Duft der Bäume zu genießen, in ihren Park. Der vorzüglich schöne Pfirsichbaum fiel ihr auf, und sie näherte sich ihm, um von seinen Früchten zu essen, als sie plötzlich den heftigen Schmerz eines Bienenstichs auf ihrer schönen Hand empfand. Unwillig jagte sie die Biene fort, die aber nur so lange wich, bis sie sich dem Baum wieder näherte; aber alsdann war sie auch unersättlich in ihrer Rache, und binnen ein paar Augenblicken hatte die Prinzessin mehrere Stiche bekommen. Voll bittern Unmuts riß sie endlich ein Blatt ab; da diesem aber große Blutstropfen folgten und sie hieraus eine Bezauberung ahnte, eilte sie schnell nach

Die Schmerzen der empfangenen Stiche wurden weggewünscht, und so gingen sie alle drei sehr vergnügt zu dem Vater der schönen klugen Erretterin. Die Liebenden erzählten ihm ihre wunderbare Geschichte; diese machte ihm unendliches Vergnügen, besonders die Beschreibung des Riesenwaldes. Er erinnerte sich aus seinen Jugendjahren, daß Aurorens Vater sein Freund gewesen, und als am nächsten Tage die Liebenden sich zu ihren Eltern wünschen wollten, trug er ihnen viel herzliche Grüße auf und versprach, mit seiner Tochter ihren Hochzeitstag zu besuchen, wenn sie ihn früh genug davon benachrichtigten und vermöge ihres Hutes ihm eine recht bequeme Reise verschafften.

Unaussprechlich groß war die Freude bei Aurorens Eltern, als ihnen Friedrich die geliebte, so lange betrauerte Tochter zuführte. Sein Vater wurde sogleich herbeigeholt, der gute König und seine Tochter waren auf die bequemste Art zur Hochzeit angelangt, alles war voll Freude und Jubel, die Burg erscholl von Freudengeschrei, von Pauken und Trompeten. Schon waren die Hände der früh Verlobten, früh Getrennten und durch das Schicksal wieder Zusammengeführten fest verbunden, als sich plötzlich die Türen öffneten und Tertulla atemlos hereintrat; sie sank in Aurorens Arme und bat sie um Schutz gegen ihre bösen Söhne, um ein stilles Plätzchen, wo sie ihre wenigen Tage noch verleben könnte. Aurora war sehr gerührt; sie zeigte die Pflegerin ihrer zarten Jugend ihren Eltern, die dieser herzlich für alle die Güte dankten, womit sie Aurora beglückt hatte. Sie war von jedermann geachtet, das Brautpaar nahm sie in seine Mitte, und sobald die Flitterwochen vorbei waren, zog Friedrich mit einem ansehnlichen Heere aus, er bekriegte die bösen Söhne Tertullens, rottete sie fast ganz aus, und die wenigen, die dem Schwert entkamen, flohen in die tiefsten Felsen, wo sie niemand erreichen

konnte und wovon noch jetzt dann und wann ein Nachkömmling zu sehen ist. Tertulla blieb bei Auroren; sie liebte sie mehr als alle ihre Söhne und wiegte Aurorens Kinder auf ihrem Schoße groß.

Hans Dudeldee

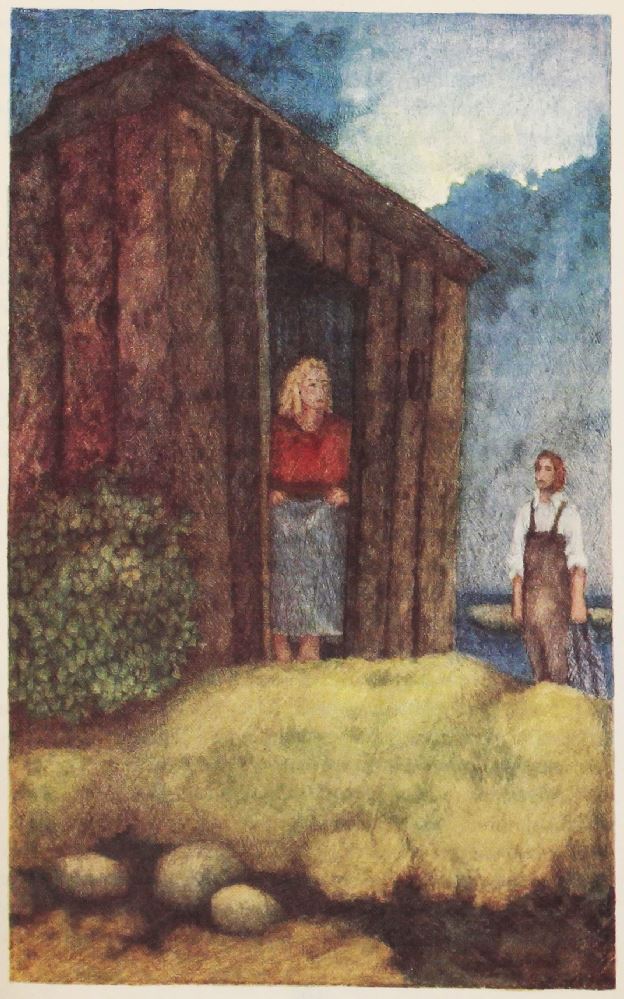

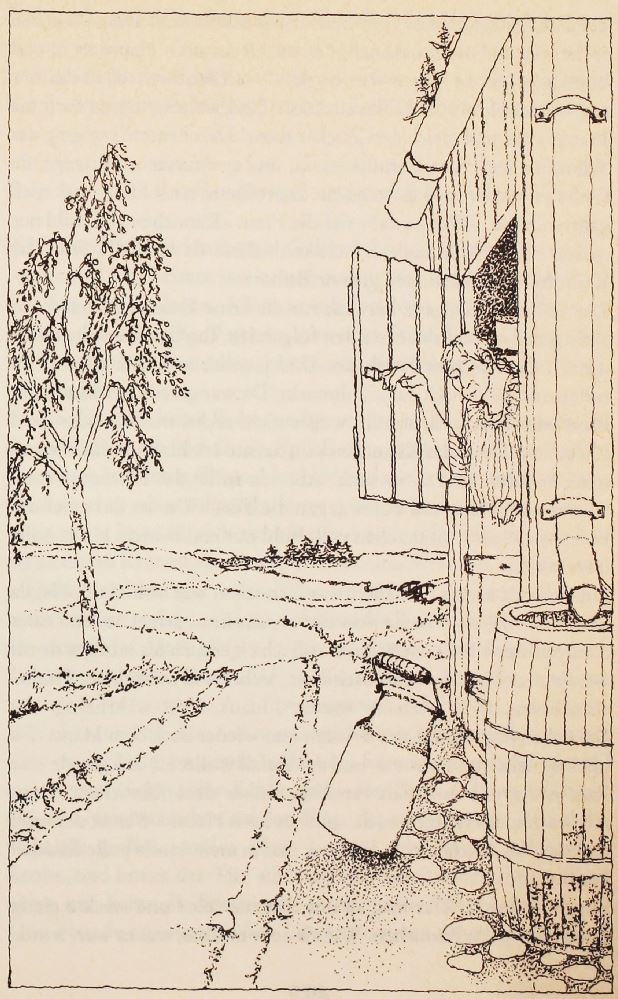

Es ist nun schon lange her, wohl viel hundert Jahr, da lebte ein Fischer mit seiner Frau, der hieß Dudeldee. Sie waren aber so arm, daß sie kein recht Haus hatten, und wohnten in einer bretternen Hütte und hatten kein Fenster daran; sie schauten durch die Astlöcher hinaus. Dudeldee war doch zufrieden; seine Frau aber war nicht zufrieden. Sie wünschte sich bald das, bald jenes und quälte immer ihren Mann, weil er ihr's nicht geben konnte. Da schwieg aber Dudeldee gewöhnlich und dachte nur bei sich: Wär ich nur reich! oder: Wär nur alles gleich da, wie ich's wünsche!

Einmal abends stand er mit seiner Frau vor der Haustüre, und sie sahen umher in der Nachbarschaft. Da standen etliche schöne Bauershäuser. Da sagte seine Frau zu ihm: »Ja, wenn wir nur so eine Hütte hätten wie die schlechteste unter diesen Nachbarshäusern! Wir könnten sie wohl noch kriegen, aber du bist zu faul, du kannst nicht arbeiten, wie andere Leute arbeiten.« Aber Dudeldee fragte: »Wie? Arbeite ich nicht wie andere Leute? Steh ich nicht den ganzen Tag und fische?« —»Nein!«widersprach seine Frau ihm, »du könntest früher aufstehen und vor Tag schon so viele Fische fangen, wie du sonst den ganzen Tag bekommst. Du bist aber zu faul, du magst nicht schaffen.« Und so zankte sie ihn fort.

Darum stand er des andern Morgens früh auf und ging hinaus an den See, zu fischen. Er sah die Leute kommen aufs Feld und schaffen, und er hatte noch nichts gefangen. Und es war Mittag geworden, und die Schnitter saßen im Baumschatten und aßen ihr Mittagsbrot, und er hatte noch nichts gefangen und setzte sich traurig hin und zog

sein schimmelig Brot aus seiner Tasche und aß es. Dann fischte er wieder. Und die Sonne neigte sich, und die Schnitter gingen heim, und der Schäfer trieb die Herde in den Pferch, und die Kuhherde zog heim, und stiller ward's auf dem Felde. Aber Dudeldee stand noch immer, und noch hatte er kein Fischlein.Da war es dämmerig geworden, und er dachte ans Heimgehen. Einmal wollte er noch sein Netz eintauchen, ob er nicht jetzt noch etwas fange. Er tauchte es ein, und als wollte er die Fische locken, rief er:

»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |

fragte ihn da ein Fischlein, das herzugeschwommen war und den Kopf ein wenig über das Wasser hervorstreckte.

Der arme Hans Dudeldee war zwar erstaunt über das Fischlein, doch besann er sich und dachte: Hm, wenn's da nur darauf ankommt, etwas zu wollen, da sollst du mich nicht lang fragen müssen. Er sah umher, was er wohl gleich wünschen sollte. Drüben, jenseits des Sees, stand ein schönes Lustschlößchen, aus dem eine schöne Hörnermusik herüberklang; auch fiel ihm der Wunsch seiner Frau ein, die ein besseres Haus haben wollte. Drum sagte er: »Ich möchte gern so ein Landhaus wie jenes da drüben; so ein Schloß möchte ich gern haben statt meines bretternen Hüttleins.«

»Geh nur hin«, sagte das Fischlein, »deine bretterne Hütte ist ein solches Lustschloß.«Und Hans Dudeldee lief mehr, als er ging, nach Hause und sah schon von ferne an der Stelle, wo sonst sein Haus stand, ein prächtiges Schloß mit erleuchteten Zimmern. Und als er erst hineinkam, da war alles so prächtig, daß er sich vor Freude nicht zu lassen wußte. Der Hausgang war mit Marmor geplattet, die Stubenböden eingelegt und mit Wachs gebohnert, die Wände tapeziert, herrliche Kronleuchter hingen da in den hohen Sälen; kurz, es war alles so schön, daß Hans Dudeldee nicht das Herz hatte, recht darin herumzugehen. Er konnte gar nicht glauben, daß das jetzt sein

Eigentum sei; er meinte, er sei irre, und wäre beinahe wieder weggegangen, wenn ihm seine Frau nicht wie durch Zufall auf der Treppe begegnet wäre.Kaum hatte er sie erblickt, fragte er sie: »Nun, bist du jetzt zufrieden mit dem Hause?« und erzählte ihr, wie er dazu gekommen sei. »Was?« antwortete sie, »man meint Wunder, was das jetzt wäre! Da hab ich in der Stadt schon viel schönere Häuser gesehen, wie ich noch dort diente. Es geht zwar an; aber wie kannst du so dumm sein? Das Beste hast du vergessen: Sieh einmal jetzt unsere Kleider gegen das hübsche Haus! Was die für einen Abstand machen! Hättest du mir und dir nicht auch gleich schöne Kleider wünschen können? Du bist aber wirklich zu dumm und träg. Du magst auch dein kleines bißchen Verstand, das du hast, nicht einmal gebrauchen.«

So ging das Schelten und Keifen wieder fort, bis sie einschlief. Und Hans Dudeldee ging des andern Morgens mit dem Tage wieder hinaus an dieselbe Stelle, tauchte sein Netz ein und rief wieder:

»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |

So fragte ihn das Fischlein wieder, und Dudeldee besann sich nicht lang und sagte, er wünsche seiner Frau und sich recht schöne Kleider, die auch zu ihrem neuen Hause paßten.

»Ihr habt sie«, sagte das Fischlein, und Dudeldee stand da in einem feintuchenen Rocke mit goldenen Tressen, in seidenen Strümpfen und Schuhen, mit gestickter Weste, alles nach damaliger Mode. Und als er nach Hause kam, hätte er beinahe seine Frau nicht mehr erkannt in den seidenen Kleidern. Sie guckte aber zum Fenster heraus und fragte: »Bist du's, Hans?«

»Ja, ich bin's«, antwortete er; »nun, bist du jetzt zufrieden?« »Will mal sehen!« antwortete sie.

So lebten sie eine Zeitlang ruhig fort. Drauf, als ihr Mann wieder einmal fischen gehen wollte, sagte sie: »Geh, was brauchst du zu fischen?

Laß das doch bleiben und wünsch dir statt dessen lieber eine rechte Kiste voll Geld.«Hm, das ist wahr! dachte Dudeldee und ging hinaus an den See und tauchte sein Netz wieder auf derselben Stelle ein und rief:

»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |

fragte ihn das kleine Fischlein wieder. »Ach, eine rechte Kiste voll Geld«, sagte er. »Gehe nur hin«, sagte das Fischlein, »in deinem Schlafzimmer steht sie.« Und wie er heimkam, stand in seinem Schlafzimmer eine ganz große Kiste voll Goldstücken.

Nun ging alles hoch her bei ihnen, und die Frau kaufte sich Kutsche und Pferde und ihrem Mann ein Reitpferd, und so fuhren sie oft in die Städte und hielten sich einen Koch und Bediente. Da schalten sie die Nachbarinnen immer die hochmütige Fischerin. Das verdroß sie gar sehr, und sie lag ihrem Manne wieder an, er sollte machen, daß sie über die Nachbarinnen alle zu befehlen habe, und er ging wieder mit seinem Netze hinaus, tauchte es ein und rief:

»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Hans Dudeldee?« |

fragte ihn das Fischlein. »Ich wäre gern ein Edelmann oder Graf und möchte, daß ich über alle meine Nachbarn zu befehlen hätte.« Da sprach das Fischlein: »Geh nur hin, es ist so.«Und als er heimkam, da hatten die Nachbarsleute schon seiner Frau gehuldigt, und sie hatte schon ein paar von ihren Nachbarinnen einsperren lassen, die sie sonst hochmütige Fischerin gescholten hatten.

Und jetzt fuhren sie oft in die Hauptstadt, wo der König wohnte, und wollten sich in die Gesellschaft anderer Grafen mischen. Aber sie wußten sich dort nicht nach deren Sitte zu betragen und wurden von allen verlacht, und einige Gräf innen nannten sie nur die Fischgräfin

und ihn den Fischgrafen Dudeldee. Da sprach sie wieder zu ihrem Mann: »Geh hinaus und laß dich zu einem König machen; denn ich will nicht mehr Fischgräfin heißen; ich will Königin sein.« Aber Hans Dudeldee riet ihr ab und sagte: »Bedenke doch, wie wir arm waren und uns nur ein Hüttlein wünschten wie das schlechteste von unsern Nachbarshäusern; jetzt haben wir alles im Überflusse, nun laß uns auch genug haben.« Die Frau aber wollte nicht genug haben und sprach: »Was: Ich soll mich Fischgräfin schelten lassen? Ich soll den Hochmut der Stadtweiber ertragen? Nein, sie müssen wissen, wer ich bin; ich will's ihnen zeigen! Und du willst auch so einfältig sein und willst dir's gefallen lassen?« So zankten sie fort, bis er ihr versprach, sie zur Königin zu machen.Darum ging er hinaus an den See und sagte wieder sein altes Sprüchlein, und das Fischlein kam wieder: »Was willst du, lieber Graf Dudeldee?« Er brachte sein Anliegen vor, daß er gern König wäre; das Fischlein sagte: »Du bist's!«, und er kam heim und fand sein Lustschloß ganz prächtig verändert und viel größer. Marschälle und Minister mit goldenen Schlüsseln und Sternen empfingen ihn mit tiefen Verbeugungen. Sein Kopf wurde ihm ganz schwer; er wollte den Hut abziehen, aber siehe da! Statt des Hutes hatte er eine schwere goldene Krone auf dem Haupte. Und als er seine Frau sah, erkannte er sie fast nicht mehr, so glänzte ihr Gewand von Gold und Juwelen. Aber als er sie fragte, ob sie jetzt zufrieden sei, sagte sie: »Ja, bis ich wieder etwas Besseres weiß; ich wäre ja eine Närrin, wenn ich's besser haben könnte und nähm's nicht an.«

So lebten sie jetzt aber doch eine Weile zufrieden, und Dudeldees Frau wünschte sich nichts mehr; denn sie hatte ja alles, was sie sich nur hätte wünschen können, hatte sich auch gerächt an den Gräfinnen, die sie die Fischgräfin geheißen hatten. Aber endlich fehlte ihr doch wieder einmal etwas. Sie vernahm aus der Zeitung von der Pracht und dem Aufwande, der an andern Königshofen herrschte, und hörte auch, daß es andere Könige und Kaiser gebe, die über weit mehr Leute und über weit mächtigere Reiche zu befehlen hätten als

»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, König Dudeldee?« |

fragte das Fischlein, und Dudeldee sagte: »Mach mich doch gleich zum mächtigsten König oder Kaiser auf Erden.«Und gleich war er's auch; denn als er heimkam, da waren schon Gesandte und Deputierte aus allen Reichen und Weltteilen da, arme Poeten warteten mit Gedichten auf Atlas auf ihn, Schulmeister, die bessere Besoldungen brauchten, waren da mit Suppliken, Kammerherren, mit dem Hute unter dem Arm, gingen hin und her, Bauern, die Prozesse hatten, wollten zu ihm, Schildwachen gingen auf und ab, eine Kutsche mit zehn Pferden und zwanzig Vorreitern und sechs Läufern stand immer zum Wegfahren bereit, Pfauen und Perlhühner waren in einem Nebenhofe: Kurz, es war da alles, was einen so großen Kaiser nur ergötzen konnte, ja sogar zwei Hofnarren waren immer um ihn. Der neue Kaiser Dudeldee war freilich im Anfang darüber böse, daß ihn die zwei närrischen Menschen immer verfolgten, wohin er gehen mochte, und beschwerte sich darüber bei seiner Frau, weil er denn doch lieber in der Gesellschaft von vernünftigen Leuten als bei Narren sein wollte. Sie sagte ihm aber, das verstehe er nicht, das müßte so sein: Alle sehr großen Herren hätten's lieber mit Narren zu tun; er werde denn doch da kein Narr sein und eine Ausnahme machen wollen.

Endlich ließ er sich's gefallen und war nur froh, daß seine Frau zufrieden war; aber die Freude dauerte nicht lange. Er kam einmal zu ihr und traf sie ganz traurig an. »Was fehlt dir?« fragte er sie. — »Ach«, sagte sie, »ich bin verdrießlich über das Regenwetter. Das dauert nun doch schon vier Tage lang, und ich möchte so gerne Sonnenschein haben. Oberhaupt, ich wollte, ich könnte alles machen,

was der liebe Gott kann, daß ich Frühling haben könnt und Sommer und Herbst und Winter, gerade wann ich wollte. Geh hin und mache, daß ich's kann.« So sagte sie, und ihm gefiel es selber. Wie, dachte er, wenn du jetzt im Regen hinausgingst und kämst heim im Sonnenschein, den deine Frau gemacht hätte? Da könntest du auch die Narren wieder loswerden. So dachte er bei sich und schlich sich gleich mit seinem Fischernetze zu einer Hinterpforte im Regen hinaus, ging an den See, tauchte sein Netz ein und rief wieder wie sonst:»Fischlein, Fischlein in dem See!« »Was willst du, lieber Kaiser Dudeldee?« |

fragte ihn das Fischlein. »Ach«, sagte er, »weiter nichts, als meine Frau möchte gern können, was Gott kann: Regen und Sonnenschein machen und Frühling und Sommer und Herbst und Winter, wann sie gerade will.« — »So! Und weiter nichts?«fragte das Fischlein. »Nein, nein, Kaiser Dudeldee, ich sehe, daß an deiner Frau und dir nichts gut angelegt ist, darum sei du wieder der alte Fischer Dudeldee; denn damals warst du nicht so übermütig und ungenügsam wie jetzt.«

Und das Fischlein verschwand, und er rief wohl oft: »Fischlein, Fischlein in dem See!«, aber kein Fischlein fragte mehr: »Was willst du, lieber Dudeldee?« Und er stand wieder da wie das erstemal, ohne Wams, nur in seinen schmutzigen ledernen Hosen und war wieder der alte Fischer Dudeldee.

Und als er heimkam, da war wieder das Schloß fort, und da stand wieder seine kleine bretterne Hütte, und seine Frau saß darin in ihren schmutzigen Kleidern und schaute wieder heraus durch ein Astloch wie vormals und war wieder die Frau des Fischers Dudeldee.

Die sieben Schwäne

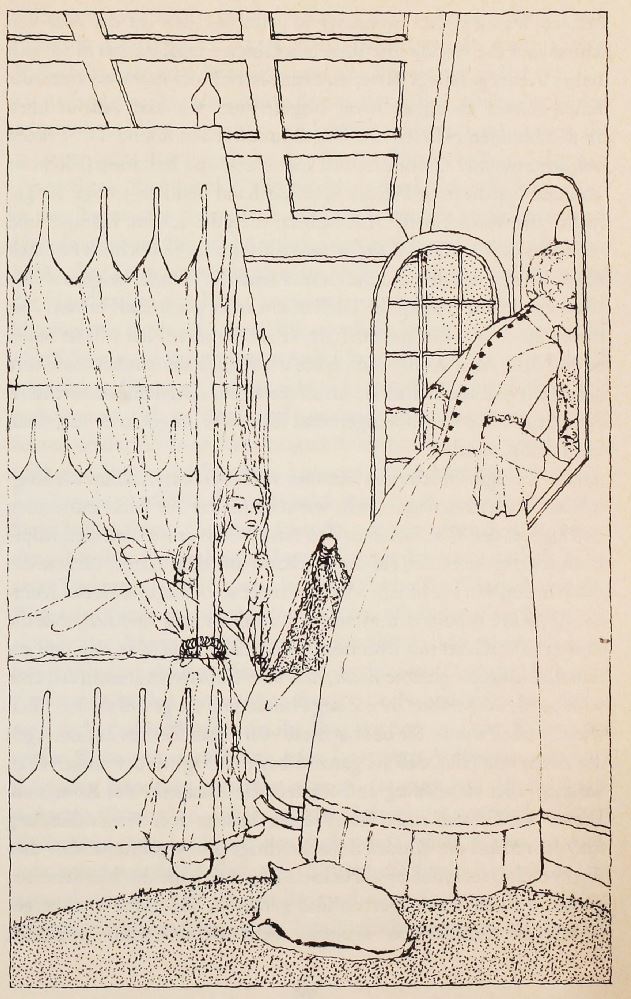

Der Graf Carolus hatte mit seiner Gemahlin in hohem Frieden bis an das Ende ihrer Tage gelebt und durch sie die Idee bekommen, daß es lauter gute und gar keine bösen Weiber geben könne. Ihre fast zwanzigjährige Ehe war mit sieben Söhnen und einem Töchterchen, welches viel jünger als seine Brüder war und der kleine Spätling genannt ward, gesegnet. Diese Söhne waren schon stattliche Buben und die ältesten sogar mannhafte Ritter, als ihre Mutter an einem Schlagflusse starb und sie alle in die größte Betrübnis versetzte. Der jüngste der Söhne war im dreizehnten Jahre, Kunigunde im zehnten, und es sah äußerst betrübt aus, den gebeugten Vater mit seinen tief trauernden acht Kindern der geliebten Leiche folgen zu sehen. Es herrschte auch eine lange Zeit nachher die tiefste Trauer im ganzen Schlosse, bis die Söhne, die sich alle zärtlich liebten, die Burg auf einige Zeit verließen und der Graf mit seiner Kunigunde allein blieb.

So gut und liebenswürdig dies Kind auch war und zu so großen Hoffnungen sie den Vater auch berechtigte, so war sie doch leider jetzt noch nicht in dem Alter, wo der Graf Pflege und Zeitverkürzung von ihr fordern konnte; und er, der durch die Verstorbene an weibliche Pflege und liebende Sorgfalt gewöhnt war, wünschte sich oft eine Gefährtin, welche ihn trotz seines Alters lieben, ihm die Stelle der Verstorbenen ersetzen und eine gute Mutter für seine Kinder sein möchte. Er sah sich lange unter den Töchtern des Landes nach einer Gehilfin um, aber die eine war zu jung, die andre zu alt; die ihn genommen hätten, mochte er nicht, und die er gern erwählt hätte, lachten seines grauen Kopfes und wünschten, daß er das Heiraten seinen wackern Söhnen überlassen möchte. So freite er beinahe drei Jahre umher, holte sich eine Menge Körbe zusammen, ward immer älter und schwächer, und war im Begriff, das Suchen nach einer Gehilfin zu unterlassen, als er eine Frau kennenlernte, welche fern von dem Geräusche der Welt auf einem entlegenen Schlosse

wohnte und mit der ihn das Ohngefähr zusammenführte. Noch nie hatte er die Frau von West - so hieß diese Dame -gesehen; sie lebte in der größten Eingezogenheit und war in der Gegend, wo sie wohnte, nur unter dem Namen der Einsamen bekannt; denn auf ihrem Schlosse war nie einer ihrer Nachbarn gewesen, und niemand kannte die innere Beschaffenheit ihrer Wohnung, noch viel weniger ihre Art zu leben.Eines Tages hatte sich der Graf auf der Jagd verspätet; er war von seinen Leuten fortgekommen, und die Nacht überraschte ihn bei Verfolgung einer schönen weißen Hindin, welche sich auf einmal in einem schönen Park verlor, der immer dichter und dichter ward und in dessen dunkelsten Schatten ein nettes Landhaus stand. Er ließ sogleich von der fernern Nachsuchung der Hindin ab und näherte sich behutsam dem Landhause, wo ihm eine Dame entgegentrat, die, wennschon das Stufenjahr der weiblichen Schönheit hinter ihr lag, dennoch so blendende Reize hatte, daß der Graf ganz erstaunt zurücktrat und durch einige tiefe Bücklinge seine Verwirrung ihren Augen entziehen wollte; aber sie war ihr dennoch nicht entwischt, und sie fragte ihn mit einer Art, die ihm Zutrauen machte, ob er sich etwa verirrt habe oder was ihn sonst in dieses einsame Gehölze führe.

Er entdeckte ihr den Zufall, daß er durch Verfolgung einer weißen Hindin so weit von seinem Wege abgekommen sei, daß er nun aber zeitlebens das Ohngefähr segnen werde, das ihn eine so reizende Nachbarin kennengelehrt habe. Frau von West verneigte sich sehr artig und bat ihn, in ihrer Einsiedelei sich es auf einige Augenblicke, die er doch gewiß zu einer Erholung bedürfe, gefallen zu lassen. Diese Bitte war dem ermüdeten Grafen sehr willkommen; er folgte ihr in einen allerliebsten Saal, wo ihm der schönste Wohlgeruch entgegenduftete, und ließ sich mit Vergnügen neben seiner reizenden Nachbarin auf einem weichen Sofa nieder. Sie schellte, worauf sogleich ein paar schöne krausköpfige Buben einen Tisch mit Erfrischungen hereinbrachten, worauf neben den schönsten Früchten

und leckerstem Gebacknen eine Flasche des lieblichsten Tokaier nebst zwei Gläsern vom reinsten Kristall standen. Die Dame schenkte ein, wobei der Graf ihre Hand und den runden elfenbeinernen Arm bewunderte; sie kredenzte den Wein und gab ihn mit einer freundlichen Miene dem liebetrunkenen Grafen, welcher die Stelle suchte, die ihre schönen Lippen berührt hatten und mit großer Schnelle das Glas und mehrere hintereinander hinunterstürzte. Sie bat ihn, nun auch vom Gebacknen zu versuchen, und legte ihm sowohl Früchte als Backwerk vor; er fand alles schön, und nachdem er den Rest der Flasche noch geleert hatte und ein heftiges Feuer in seinen Adern zu toben anfing, so rückte er näher zu seiner schönen Nachbarin, bedeckte ihre Hände und Arme mit glühenden Küssen und fragte, sie zärtlich betrachtend, wer sie denn sei und warum so viele Schönheit so unbewundert in dieser Einsamkeit verblühen solle.Sie schlug über diese Frage ihre Augen bescheiden nieder und sagte ihm, sie sei die Witwe eines Herrn von West, der vor drei Jahren in dieser Gegend auf einer Reise, die sie zusammen gemacht hätten, gestorben sei. Untröstlich über seinen Verlust, habe sie dies Landgut gekauft, ihn hier beerdigen lassen und sich seit dieser Zeit von aller Gesellschaft ferngehalten. Diese Erzählung erinnerte den Grafen an seinen Verlust; er teilte ihr seine ganze Lage mit, und durch den Tokaier mit doppeltem Mute beseelt, trug er sich ihr sofort zum Freier und, wenn sie wollte, augenblicklich zum Ehemann an. Die schöne Witwe errötete, aber der Graf ward nun dringender und sagte ihr so oft, daß man im Herbste des Lebens jeden Augenblick festhalten müsse, daß sie endlich, sanft widerstrebend, was den halbtrunknen, von Wein und Liebe berauschten Grafen nur noch heftiger machte, nachgab und ihm gelobte, seine Gattin zu werden. Hoch entzückt schloß sie der Graf in seine Arme; bald teilte sie, glühender noch als er, ihm das Feuer ihrer Empfindungen mit. Das Sofa ward ihr Brautbett, und Frau von West erwachte in den Armen des Grafen Carolus. Zwar wollte sie ihn mit Tränen und Vorwürfen

überhäufen, aber der Graf wußte sie zu trösten, und sie fuhr gegen Mittag auf das Schloß ihres Liebhabers, wo Kunigunde, voll hoher Freude über die Ankunft ihres Vaters, um den sie so sehr gesorgt hatte, die fremde Dame ganz übersah und wie vom Blitze getroffen dastand, als ihr Vater ihr in der Frau von West ihre neue Mutter vorstellte und ihr Liebe und Gehorsam gegen solche gebot. Ehrerbietig küßte sie ihr die Hand; aber Frau von West nahm sie in ihre Arme und gewann durch innige Liebkosungen das Herz des holden unbefangenen Mädchens nur zu bald.Der Graf veranstaltete ein glänzendes Hochzeitsfest und entbot dazu seine sieben Söhne, die er nun schon drei Jahre nicht gesehen hatte; sie gehorchten auch pünktlich seinem Befehl und trafen am Abend vor der Vermählung alle sieben bei ihm ein. Kunigunde saß unter den hohen Linden im Schloßhofe, als ihre Brüder auf sieben weißen Pferden angeritten kamen, sie eilte frohlockend in ihre Arme, und die Brüder konnten sich nicht satt an ihr sehen: Ein Kind hatten sie verlassen, eine holde mannbare Jungfrau stand vor ihnen. Im Triumph führte Kunigunde ihre Brüder zu dem Brautpaar; sie fanden ihren Vater, der sehr alt geworden war, an der Seite einer reizenden Frau, deren Auge nur zu deutlich Begierden verriet und deren wollüstiger Körper in einem so leichten Anzuge sich befand, daß die Ritter ihre Augen von diesem unangenehmen Anblick abwandten: ihren alten Vater mit der Verliebtheit eines Jünglings in den Armen eines verbuhlten Weibes! Frau von West merkte die Verwirrung ihrer Söhne recht gut; aber statt sie auf die richtige Art auszulegen, schrieb sie diese auf Rechnung ihrer Reize und bot den Jünglingen Wange und Mund, als der Vater sie zum Handkuß herbeirief.

Cölestin, der älteste der Brüder, ging am Abend des Beilagers mit den übrigen sechsen in ein entlegenes Kämmerlein, zog sein Schwert und bat die Brüder mit ernster Stimme, auf dieses Schwert ihm zu schwören, daß keiner sich von den Liebkosungen der Gräfin wolle verführen lassen, das Bett ihres alten Vaters zu beflecken.