|

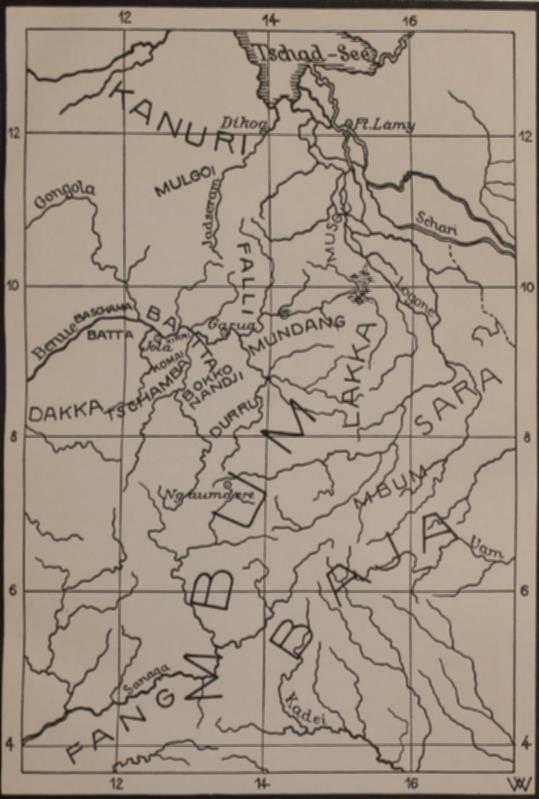

DICHTEN UND DENKEN IM SUDANHERAUSGEGEBEN VON LEO FROBENIUS 1925 VERLEGT BEI EUGEN DIEDERICHS/JENA TITEL- UND EINBANDZEICHNUNG VON F.H. EHMCKE MIT EINER KARTE UND EINER TAFEL ALLE RECHTE, INSBESONDERE DAS DER ÜBERSETZUNG IN FREMDE SPRACHEN VORBEHALTEN 1 COPY-RIGHT 1925 BY EUGEN DIEDERICHS VERLAG IN JENA

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Es wurden genannt die von den Schamba von den Dakka

Tschamba Tsamboa Samba

Dakka Nagajare Nagajarembu

Komai Ko-öma Kombu

Werre Moma Mombu

|

Es wurden genannt die von den Schamba von den Dakka

Batta Kago Kambu

Nandji Namsöma Namdjibu

Bokko Wógo Wogobu

Bum Bumma Bumbu

Durru Durrubira Durrubu

Fulbe Pulla Tullibu

Haussa K'haussa Haussabu

Kanuri Sirto-jibira Sirtobu |

Das war mir eine sehr interessante und bis dahin unbekannte Tatsache, daß die Kanuri von allen heidnischen eingeborenen Stämmen als Sirreto bezeichnet wurden.

Altersklassen, Beschneidung, Weiberentzahnung. — Die Tschamba zerfallen, wie alle Äthiopen, in Altersklassen, die die folgenden Namen haben:

Wabengsa = Baby

Wadja = noch nicht Beschnittener

Wagabsa = Beschnittener

Nena = Verheiratete

Nengabaroa = Patres familias, auf der Höhe des Lebens

Doroa = Greise, die nichts mehr vermögen und nur noch als

eine Last angesehen werden, wenn man sie das bei

den Tschamba auch nicht so zu fühlen lassen scheint

wie bei manchem andern Volke. Diese Greise sind

übrigens die einzigen, die Eier essen dürfen. Man

sagte, wenn junge Menschen Eier essen würden,

bei etwaiger Verwundung das Blut nach innen statt

nach außen laufe, und das wäre sehr schlimm.

Dieses Verbot, Eier zu essen, ist sehr streng. |

Der bedeutsamste Augenblick für die jungen Leute ist fraglos der Übergang vom Wadja zum Wagabsa. Der Wadja gehört noch, auch wenn er dem Vater bei der Farm hilft, in den Mutterschutz. Der Wagabsa ist von dem Gängelband losgelöst. Die Beschneidung bedeutet den großen Wendepunkt der Trennung von familienzugehöriger Kindheit und staatsrechtlicher Stammeszugehörigkeit. Der betreffende Monat (= sua, in Fulfulde: Leuru, in Haussa: Watta, in Kanuri: Kontagu, d. h. Mond und Monat), in dem das besonders zu sehen ist, heißt Suo-dinga. In diesem spielen sich die großen Zeremonien und Opferfeste ab, und dann gehen die Beschnittenen mit den Männern und Stammesleuten in geweihte Genossenschaft, während die Unbeschnittenen gleichwie Kinder mit den Weibern in die Frauenhäuser zurückgedrängt und strengstens von der Opfergemeinschaft ausgeschlossen werden.

Die Tschamba rufen die Burschen nicht jedes Jahr, sondern alle vier Jahre zusammen. Nach Beendigung der Ernte und der Erntezeremonien, im Beginn der kalten Nächte, also im November, werden sie mit in den Busch genommen und bleiben da draußen bis zur nächsten Pflanz- und Saatzeit, d. s. also vier Monate. Die Zeremonie geht ihren wohlgeordneten Gang. Zunächst wird draußen im Busch ein Platz gesäubert, der als Beschneidungslager hergerichtet wird. Ein alter Mann, der als Gabsa bezeichnet wird, sammelt die Buben und Burschen. Alle Väter, ältere Brüder und Onkel schließen sich dem Zuge an und legen draußen hilfreich Hand an.

Der Beschneider, der Womba, selbst legt zunächst seine Tracht an, die durch eine Tasche, hergestellt aus der abgezogenen Pranke eines Leoparden, bezeichnet wird. In dieser, Goea genannten Tasche, befinden sich die Kamsa, die Beschneidungsmesser. Ein Bube nach dem andern wird von seinem Angehörigen herbeigebracht. Die Buben müssen bei der Operation stehen. Sie dürfen nicht mucksen, sonst bekommen sie von ihren Vätern, Brüdern usw. arge Puffe. Und eine gewaltige Schande ist es für den, der etwa schreit. Nach der Operation (Praeputium =Adellgussa, Beschneidung =Gaba) wird die Wunde gewaschen und mit heilenden Blättern verbunden.

Abends erklingen dann die hölzernen Schwirren, die Langa. Die älteren Männer, Väter, Brüder und Onkel gehen heim. Im Beschneidungslager bleiben nur die Laela, das sind die Burschen, die vier Jahre vorher die Operation und Zeremonie durchgemacht haben. Diese haben die Pflege der Beschnittenen in diesen vier Monaten. Die Frauen bringen täglich das Essen aus dem Orte in die Nähe, stellen es am verabredeten Orte hin und die Laela gehen dann und holen es ab. In vorsorglicher Weise wird übrigens vorgeschrieben, daß in der Tunke keine scharfen Gewürze seien. —Die Zeit nach Heilung der Wunde wird erfreulich verbracht, so fröhlich und gesund, daß sie den Buben eine schöne Erinnerung fürs Leben bleiben muß. Unter Anführung des Laela begeben sie sich täglich weiter hinein in den Busch und suchen kleine Tiere zu erlegen, bald fischend im Bach, bald Fallen stellend und ihnen auflauernd. Alles, was sie so ergattern, ist ihre eigene Beute — nur eines nicht, die Paela, die kleine Art der Feldratten, die allgemein als eine der größten Buschdelikatessen gilt. Die kleinen Paela fangen sie aber vorzugsweise, schneiden ihnen dann den Bauch auf und rösten oder räuchern sie. Die kleinen Paela werden so sorgfältig wie nur möglich und so reichlich wie nur irgend erreichbar gefangen, geräuchert und aufgespeichert. — Es ist eine große Ehre, recht viel von diesen kleinen Buschbewohnern einzuheimsen. Einige Burschen haben am Ende der Beschneidungszeit nur 50, aber andere 100, 200 und ganz besonders geschickte Jäger gar an die 300 solcher Beutestücke, diese alle erhält gewissermaßen

als Dankes- oder Opfergabe der große Wombaa, der Oberpriester der heiligen Eisenschellen, der Jeskinna. Sie werden ihm am Ende der Beschneidungszeit überliefert. Alles andere Wildbret aber, große Ratten und Fische, allerhand Buschkätzchen, Schlängelchen, Insekten, kleine Antilopen usw. wird von den Burschen zum eigenen Genusse mit ins Beschneidungslager gebracht, wird da geröstet (nicht gekocht) und verzehrt.

Im Busche tragen die Burschen nur Jessa, das sind Blätterkleider. Am letzten Tage kommen aber die Väter und Brüder in das Beschneidungslager, schneiden den Burschen die Haare und geben ihnen die Kleider der erwachsenen Männer, das aus einem vorderen (gonubea) und einem hinteren Baumwollschurz (belbea) besteht. Nassa, die Büffelkopfmaske, und die Walaera, die Bläser, die hier Läre genannten Balaiken, die schon am Tage der Beschneidung bliesen, kommen wieder und tanzen und schließen so die viermonatige Beschneidungsperiode ab, so wie sie sie vorher einleiteten.

Sie bringen in feierlichem Aufzuge die Beschnittenen tanzend und blasend zum Orte zurück, wo alle gemeinsam vor dem Häuptlingsgehöft einen Reigen aufführen und wo die Weiber sie schreiend und händeklatschend begrüßen. Jede Familie hat gutes Bier (barma) und viel Essen bereitet. Das alles wird nun zum Platze vor dem Königsgehöft gebracht, und alle Welt ißt und trinkt sich gründlich satt. Der König selbst begrüßt die Beschnittenen und sagt ihnen, daß sie nun keine Kinder mehr wären. Abends aber geht das fröhliche Jubilieren wieder in ein ernsteres Stadium über. Die Schwirren erklingen nun wieder, Weiber, Kinder und Unbeschnittene flüchten.

Wenn nun aber im Busch ein Bursche starb, so sagt man das an diesem Tage der Mutter, und zwar hier mit den Worten: "langa bobyokse fuaja", d. h.: "Langa hatte kein Fleisch, da hat er deinen Sohn gegessen."Jene Mutter verfällt dann in Traurigkeit und Klagen, während die andern fröhlich sind. Es sei übrigens bemerkt, daß die Weiber ganz genau wissen, was in dem Buschlager vor sich geht, nämlich daß dort die Beschneidung vorgenommen wird. Aber niemand spricht hierüber ein Wort, wie überhaupt nicht einmal der Gatte zur Gattin je eine Silbe über geschlechtliche Dinge äußert. Es herrscht nur eine Überzeugung, auch unter den Fulbe, daß alle diese äthiopischen Stämme von einer ungeahnten und unvergleichlichen Keuschheit seien.

Natürlich kann es nicht unterbleiben, daß die Weiber trotz aller Furcht vor den Tönen doch zuletzt einmal auf den Busch klopfen und über das Wesen der unheimlichen Buschstimmen aufgeklärt sein möchten. Dann sagt man ihnen, daß Langa ein Urahne sei, der zum Biertrinken und Essen käme, daß man ihn fürchten müsse und daß er nur Wenige freundlich anspreche. Die Beschneidung selbst

wird aber ganz bestimmt und klar mit dem Langa in Verbindung gebracht, und jeder Tschamba, mit dem ich über diese Sachen sprach, hat mir mit aller Bestimmtheit versichert, daß der Nichtbeschnittene auch nicht in den Langaverband aufgenommen werden könne. — Mädchen werden nicht beschnitten. Dagegen werden ihnen die beiden mittleren der oberen Schneidezähne ausgeschlagen, was bei den Knaben nicht stattfindet. Diese Goja genannte Zeremonie soll aber im gewissen Sinne der Beschneidung der Burschen entsprechen. Demnach werden alle vier Jahre die Mädchen in der Stadt versammelt und ein Mann schlägt ihnen zwei Schneidezähne oben in der Mitte heraus. Es tanzen weder Nassa noch Balaiker. Jeder Mann kann der Operation zusehen. Die folgenden vier Tage dürfen die Frauen nur Bier trinken und nichts Festes essen, dann ist ihre Duldezeit vorbei. Die Lücke zieht sich ziemlich stark zu.

Jugendliche, Verehelichung, Beischlaf, Kinder. —Mit dem Abschluß der Beschneidungszeit beginnt für den Burschen aber auch der Eintritt in das Interessenleben der Männer, auf deutsch, er schafft sich möglichst schnell einen Schatz, eine Freundin an. Freund und Freundin nennen sich gegenseitig Ssamura. Die Anknüpfung ist eine durchaus bequeme. Wenn ein Bursche ein Mädel am Brunnen oder beim Tanzen sieht, zupft er sie am Arme, daß sie ein wenig mit ihm zur Seite trete, und fragt sie dann: "Willst du meine Ssamura sein?" Wenn das Mädchen zustimmt, was mit Sicherheit der Fall ist denn diese Naturkinder wissen sich ihre gegenseitigen Empfindungen besser abzutasten als wir im Denken erzogenen und daher im Empfindungsaustausch vergröberten Menschen — dann sendet der Bursche dem Vater des Mädchens am andern Tage die ersten Geschenke, die von da an häufig wiederholt werden. Es sind keine großen Gaben, sie beschränken sich auf Hühner, kleine Jagdbeuten und dergleichen.

Und von da an schlafen der Bursche und das Mädchen, die beiden Ssamura, miteinander, bald sie im Hause seiner Eltern, bald er im Gehöft der ihren. Aber niemand spricht davon. Niemand schenkt dem auch nur eines Augenaufschiages Beachtung. Angeblich schlafen die beiden Liebenden wie Kinder völlig harmlos miteinander; ich will diese Möglichkeit gar nicht bestreiten, denn es wird uns viel zu schwer, uns in das Sexualleben dieser urkeuschen und urnatürlichen Völker hineinzudenken. Jedenfalls wird alles als ein großes tiefes Geheimnis, d. h. als ein selbstverständliches, das keiner Beachtung wert ist, behandelt und das Verhältnis in diesem Sinne auch gewissermaßen respektiert. Und das dauert so an die zwei bis drei Jahre.

Eine Heiratsverpflichtung liegt jedoch nicht darin. Wenn einmal Streit ausbricht, gehen beide auseinander, und dann heiratet wahrscheinlich

jedes einen andern, nur nicht diesen ersten Ssamura; und das, ohne daß der eine oder andere nun für das Leben gekränkt oder das Mädchen in seinem sozialen Ansehen auch nur im allergeringsten geschädigt ist. Wenn dagegen die Ehefrage reif wird, so arbeitet der Bursche für seinen Schwiegervater etwa ein Jahr in der Farm, beim Hausbau und dergleichen, ohne daß er dadurch natürlich von der Pflicht, seines Vaters Farm in Ordnung zu halten, behoben ist.

Für die Verehelichung selbst hat der Bursche dann dem Schwiegervater die beträchtliche Menge von 20 großen Krügen Bier zu leisten. Dies Sorghumbier gilt den Tschamba über alles, wenn sie auch Barma (Bier) aus Mais (Bankara) herzustellen wissen. Gegen Abend bringt der Bursche dann noch eine Gilla, d. i. ein Schaufeiblatt in der Form der Battahacken zu seinem Schwiegervater. Er legt das Schaufeleisen in dem Empfangs- und Durchgangshause nieder und nimmt seinerseits die Braut vom Vater in Empfang. Die Freunde des Burschen stellen sich mit ein und bilden bei der Heimführung der Braut einen stattlichen Zug. Die Braut selbst weint nicht, zeigt keinerlei Trauer oder Schmerz, sondern geht in Gelassenheit mit. Alles das vollzieht sich in fröhlicher Ruhe und gemessener Würde. Die Ausstattung selbst wird erst fünf Tage später der jungen Frau zugesandt.

Die Brautnacht selbst wird den Ehevollzug nicht erleben. Die langsame Annäherung erfordert zwei bis drei Tage, und dann wird sittengemäß der Jüngling der Jungfrau noch ein Huhn oder eine Gilla stiften müssen, ehe sie ihm wilifährt. Die Stellung der Koitierenden ist die äthiopische. Der Mann hockt nieder, hat die Frau, die sich angeblich hier mit den Armen rückwärts auf den Boden stützt, hingezogen und hält sie mit seinen Armen um den Nacken umschlungen. Die Beine des Weibes liegen um die Lenden des Mannes. — Hier möge noch das Ergebnis einer Unterhaltung mit einem Manne niedergelegt sein, der lange Jahre bei den Tschamba Sklave gewesen, der in dieser Zeit nicht ihre Keuschheit, wohl aber deren Sitte angenommen hatte. Der Mann äußerte sich über diese Form des Beischlafes folgendermaßen: Es wäre bei den alten Tschamba die einzige, die als anständig gelte und derzufolge man unbedingt auf Nachwuchs rechnen könne; einige wenige, in der näheren Umgebung der Fulbesiedelungen ansässige Tschamba hätten die bei den Fulben übliche Deckungsform angenommen. Das gelte aber als widerlich bei den alten Tschamba; außerdem hätten diese beobachtet, daß solche Ehen geringe Aussicht auf baldige Nachkommenschaft hätten; im übrigen hätte er, der frühere Tschambasklave, der mit einem Tschambamädchen verheiratet gewesen sei, diese Frau nie bewegen können, den Koitus mit ihm in der Decklage auszuführen. Wenn man den Koitus in der Hockstellung ausführe, so wäre es für keinen Mann

möglich, ihn ein zweites Mal in der gleichen Nacht oder auch nur in der nächsten auszuführen. Vielmehr verlöre man alle Kraft dabei, während man den Koitus in der Decklage sehr gut mehrfach in jeder Nacht ausführen könne, wenn man nur von Zeit zu Zeit eine Nacht aussetze, was die Fulbefrauen, mit deren einer er jetzt verheiratet sei, denn auch sehr schätzten, denn diesen kommt es weit weniger auf reichlichen Nachwuchs als auf reichlichen Geschlechtsgenuß an. Ich halte diese Ausführungen aus dem Grenzgebiet zweier so weit verschiedener Rassen und Kulturen für wichtig genug, um sie dem Aktenmaterial beizufügen. (Ceterum: beschlafen = mussoja; penis waela; Skrotus gola; Vagina = faä; Klitoris fawa).Im allgemeinen verlangt und erwartet man, daß die Neuvermählte in der Brautnacht Blut verliere. Aber man spricht sich im Falle eines Ausbleibens solchen Zeichens nicht mit den Schwiegereltern, ja nicht einmal mit der jungen Frau aus. Das widerspricht dem Keuschheitssinne der alten Tschamba. Immerhin verbreitet das Gerücht der Tatsache sich doch nach und nach und die junge Frau entgeht dann nicht reichlichem Gespött, das zwar auch wieder verhalten ist, deswegen aber nicht weniger beißend zu sein braucht.

Die Ausstattung folgt fünf Tage nach der Verehelichung, und zwar besteht sie in Töpfen Kjaela und Kalebassen =Maga. Ein Mörser wird nicht mitgesandt, da die Tschamba ihn nicht kennen; sie mahlen nur in Steinmühlen.

Das junge Ehepaar lebt im väterlichen Gehöft des Ehemannes und bleibt immer darin wohnen. Das ist der große Unterschied, der das soziale Leben der Tschamba ganz anders als das der meisten andern Splitterstämme Nordkameruns gliedert: Während bei den andern das junge Ehepaar einige Zeit nach der Verheiratung als junge triebkräftige Familie selbst aus dem Gehöft des Hausvaters in ein eigenes Heim verpflanzt wird, bleibt der Familienzusammenschluß bei den Tschamba fest geschlossen. Bei ihnen ist die Familie eine Einheit, eine Wirtschaftsgenossenschaft; alle Familienglieder haben gemeinsam die gleichen Farmen zu bewirtschaften und an ihren Ergebnissen sittengemäß und ihrer Stellung nach herkömmliche Anrechte. Bei den Tschamba verhält sich das alles wie bei den Joruba und deren Verwandten am Benue.

Die Arbeitsteilung der Geschlechter im Familienverband ist folgende: Die Männer bauen die Häuser, wobei die Frauen nur Wasser herbeibringen und den Boden klopfen; sie spinnen und weben alle Netzarbeiten, das Formen der Tonpfeife zum Rauchen und der größte Teil der Farmarbeit sowie selbstverständlich endlich das ganze Schmiedehandwerk fällt ihnen zu. Die Frauen ihrerseits tragen Holz und Wasser, bereiten Öl und kochen die tägliche Nahrung, in ihren

Händen liegt die Töpferei und Kalebassenherstellung, sie helfen dem Manne bei der Farmarbeit und haben natürlich die Fürsorge für die Kinder, die nicht im Rückenleder, sondern auf der Seite, oft auch auf den Schultern in Reitstellung getragen werden, im übrigen tragen sie wie die Männer alle Arten von Lasten, Holz, Körbe wie Töpfe auf dem Kopfe, irgendwelches Schultertragen ist durchaus unbekannt.Das Feuermachen erfolgt auch hier lediglich mit Stein und Eisen. Das Rohrfeuerzeug ist gänzlich unbekannt. — Das führt aber unbedingt zur Besprechung der Stellung der Schmiede, die die beiden wichtigsten Kulturgeräte der Tschamba, Feuerzeug und Schaufel, herstellen. Die Schmiede sind bei den Tschamba ungemein verehrt. Die Tschamba selbst sagen: sie sind geachtet wie die Könige. Und trotzdem wird kein Mensch sich je mit einer Schmiedefamilie durch Ehe in Beziehung bringen wollen; man heiratet nicht ihre Töchter und gibt die eigenen nicht ihren Söhnen. Die Schmiedefamilien heiraten danach stets untereinander. Dieser strenge Abschluß einerseits, und die Achtung, die man ihnen entgegenbringt, anderseits, wurde mir von den Tschambaalten mehrmals betont, und es war ihnen wichtig, daß ich darüber keine falsche Anschauung mit nach Hause nähme. Fernerhin: Die Schmiede stehen in einem bestimmten Zusammenhange mit allen heiligen Dingen. Man glaubt, daß von ihnen sowohl die Schwirren und Jeskinna stammen, als daß sie die Urheber der Beschneidung wären. Solche Angabe ist nicht durchaus beweisend, da zwar alle Geräte, die heute zu dieser Zeremonie benutzt werden, Schwirren, Glocken, Messer usw., von Eisen sind, früher aber geradesogut aus andern Materialien bestanden haben können. Noch größere Reihen von Übereinstimmungen und Sinnwerten der Entwicklungstendenz beweisen die verbale Volkstradition.

Das Volk der Tschamba zerfällt in verschiedene Familien, als da sind: Dingkuna, Sankuna, Salkuna, Pellakuna, Turrukuna, Bem.. sonikuna, Ulerukuna, Samkuna, Leutschukuna, Kwamkwamkuna usw., womit für uns zunächst nur Namen gegeben sind. Denn ich habe keine Spur irgendeines Totemismus feststellen können in dem Sinne, daß irgend jemand ein heiliges Tier oder Gewächs besonders verehre, nicht verzehren dürfe usw. Eine einzige Angabe dieser Art fand ich. Es gibt auch eine Familie Jamkuna, die nicht den Hund ißt. Nun heißt der Hund hier Jagala oder Jagara. Da kuna Familie bedeutet, so kann Jam eine abgekürzte Form des Wortes für Hund sein; also würden wir die Bedeutung des Familiennamens ebenso annehmen dürfen wie bei den Dakka, bei denen in jeder Vorsilbe das Tier oder Gewächs angegeben ist, das verschmäht werden muß. Späteres Studium wird also wahrscheinlich die einstigen Wappentiere der Tschambafamjljen noch feststellen können. Dies ist um so wahrscheinlicher, als mit dieser Familien-Kunagliederung strenge

Exogamie verbunden ist. Niemand darf einen andern aus gleichnamiger Familie ehelichen. —Ausnahme: Wie schon oben bemerkt, heiratet aber die Familie Lamkuna (von Lama = Schmied) nur untereinander, nie mit den andern.Man erwartet, daß das junge Weib zwei oder drei Monate nach der Verehelichung schwanger wird und vom Zeitpunkt des Ehevollzugs an in neun bis zehn Monaten gebäre. Die Geburt geht im Hause vonstatten. Die Kreißende nimmt auf einem Steine Platz. Es helfen ihr zwei ältere erfahrene Frauen. Eine sitzt in ihrem Rücken und sie lehnt rückwärts gegen sie, die ihrerseits die Kreißende mit den Armen umfaßt. Die andere sitzt vor oder zwischen den gespreizten Beinen der Wöchnerin, bereit, die Frucht in Empfang zu nehmen. Sissa, der Nabel, wird mit einem Sorghumstengel abgeschnitten. Uja, die Nachgeburt wird im Hofe vergraben. Der Nabelstrang fällt dann bei Knaben drei, bei Mädchen vier Tage nach der Geburt ab. Am siebenten Tage gibt der Vater dem Kinde den Namen. Dieser wird stets aus den in der Vaterlinie üblichen ausgewählt, und zwar nach feststehendem Gesichtspunkt immer der eines verstorbenen Mitgliedes, also für Knaben der eines Vaters, Großvaters, Mutterbruders usw., für Mädchen der einer Großmutter, Vaterschwester, Tante, Großtante usw. Man gibt den Namen eines Verstorbenen in jeder Familie immer nur einem Sprossen, nie etwa so, daß zwei Lebende diese bedeutungsvolle Namenserbschaft teilen können. Was das bedeutet, ist klar ersichtlich.

Solange das Kind keinen Namen hat, muß die Mutter daheimbleiben und darf nicht ausgehen. Nun aber steht ihr freie Bewegung zu. Buben und Mädchen hängen etwa drei Jahre nur von der Mutter ab, die Väter sollen aber stets sehr freundlich zu ihnen sein, viel mit ihnen spielen, wenn sie abends von der Farm heimkehren und der Mutter hie und da manche Wartung abnehmen, die man sonst nur vom weiblichen Geschlecht erwartet. Die Angaben über das Aufwachsen sind so schwankend, daß ich sie nicht wiedergebe; aber sicherlich weicht ihre Kultuseinführung nicht wesentlich von den andern Stämmen ab. Vom dritten und vierten resp. vom vierten und fünften Jahre an werden sie in spielender Weise in das Werktagsleben der mütterlichen und väterlichen Tätigkeit eingeführt; und dann wachsen sie in den Arbeitsschuh der Wirtschaftsfürsorge hinein, in ebenmäßiger Zunahme der Kräfte und ihrer Anwendung, bis die Beschneidungszeit die Burschen mit einem Ruck aus dem ausschließlichen Familiengeist heraus und in die Interessensphäre der sozialen "Staatsverbände" hineinführt und das Mädchen mit dem ersten Anzeichen der Reife ahnungsvoll ihre Augen aus dem Gehöft der Eltern hinaus über die Burschen der Nachbarsfamilie hingleiten läßt.

Alter, Krankheit, Orakel, Verzauberung, Medikamente. — Auch die Tschamba stehen im Rufe, ein ungemein gesundes Volk zu sein, dessen Greise älter werden, als manchem jungen Elternpaar im Hinblick auf die von unten heranwachsende und auch zu ernährende Kinderschar lieb ist. Denn freie Selbstverfügung über den Besitz tritt natürlich für die jungen Familienväter erst dann ein, wenn die Alten entweder selbstverständlich oder freiwillig das Regiment aus den Händen geben. Nun kann ein solcher Äthiope ganz gut mit hundert Jahren noch genügend geistige Frische und körperliche Rüstigkeit haben, um allmorgendlich selbst das Korn an die verschiedenen einzelnen Familienparzellen herauszugeben und die Bestellung der Farmen anzuordnen. Solches kommt öfters vor, und die Tschamba wußten mir mehrere Fälle anzugeben, in denen ein etwa hundertjähriger Mann (der die Ankunft der Fulbe im Battalande als junger Mann mit erlebt hatte) mehrere etwa achtzigjährige Söhne, etwa sechzigjährige Enkel (die schon gelebt haben, als der erste Weiße den Benue heraufkam), eine Reihe vierzigjähriger Urenkel (die gegen die Fulbe fochten, als sie von Tschamba aus das Tschambaland erobern wollten und zurückgeworfen wurden) und eine Unzahl kleiner Ursprossen in seinem Gehöfte beherbergte. Häufig sind allerdings solche Beispiele nicht, denn mehrere schwere Hungersnöte und Kriege gegen die Fulbe haben die Tschamba arg mitgenommen. Aber in den höheren und gerade ärmeren Gebirgsstücken soll es diese Fälle noch geben. Natürlich ist der familiäre Umbildungsprozeß hier aber ebenso wie bei den andern Völkern solcher Art. Wird der Urahne allzu greise, so entziehen ihm die "jungen Alten" nach und nach die Oberleitung, setzen ihn auf sein gutes Altenteil und bringen so in den familiären Wirtschaftsbetrieb mehr Energie und Elastizität. Also hat mancher zu voller Reife herangewachsene Sohn sein Erbteil schon in Verwaltung und Besitz, ehe der alte Vater noch die Augen zugemacht hat. — Der Weg zum Ende ist aber hier folgender:

Wenn jemand erkrankt, geht ein Angehöriger zu einem Geba, d. i. ein Wahrsager, der das Saa genannte Orakel abliest. Dieses besteht aus drei Hörnchen von zwei Antilopenarten, nämlich entweder der schwärzlichen Boä (die in Fulbe = hamfurde, in Haussa = gada und im Kanuri = kamuga heißt), oder der mehr bräunlichen Saä, die die Fulbe jebäre und die Kanuri widja nennen. Beide sind ganz kleine Antilopen, die sehr schnell laufen können und zierliche, gazellenartige gerade Hörnchen haben. Um sein Orakel zu lesen, klemmt der Gaba diese drei Hörnchen zwischen die Finger der rechten Hand. Diese hält er flach mit gespreitzten Gliedern und mit der Handfläche nach oben hin und steckt je ein Hörnchen zwischen kleinen und Ringfinger, zwischen Ring- und Mittelfinger und zwischen Mittel- und Zeigefinger. Bei nach oben gewendeter Handfläche sind

die Öffnungen der Hörnchen auch nach oben, die Hornspitzen zur Erde gerichtet. Der Ausfall des Orakels hängt davon ab, ob aus den Hörnchen beim Umkehren Wasser herausläuft oder nicht. Die Füllung erfolgt in der Weise, daß der Geba durch einen Schwung die nach oben gehaltene Hand nach unten in eine Schale mit Wasser und wieder nach oben heraus streift, wonach also in den Hörnchen Wasser enthalten ist. Die Entscheidung des Orakels erfolgt aber in der Weise, daß der Geba nach solcher schwungvollen Füllung der Hörnchen Hand und Hörnchen schnell umdreht, so daß also nun die Öffnung der Hörnchen und die Handfläche nach unten gerichtet sind. Läuft und tropft nun Wasser aus den Hörnchen zu Boden, so ist dem kranken Menschen nicht zu helfen, dann muß er sterben. Es ist dann auch niemand schuld an der Erkrankung —will sagen, sie verdankt ihren Ursprung nicht einem bösen Zauberer. Die Sache ist damit erledigt; man macht keine großen Anstrengungen mehr, hilft dem Kranken durch allerhand Darbietungen noch über die Schwierigkeit der letzten Tage und Stunden hinweg und erwartet sein Verscheiden mit Ruhe.Wenn aber nach dem Hinstreichen durchs Wasser und nach schneller Zubodenkehrung der Hörnchenmünder das Wasser in den Hörnchen bleibt und nicht heraustropft, so sagt das Orakel damit klipp und klar, daß die Krankheit durch Verzauberung zustande gekommen ist. Sie ist dann durch die schändliche Manipulation eines Deera, eines Hexenmeisters, verursacht, und nachdem der Geba sein Orakel gelesen hat, kennt er auch den bösen Menschen, ohne aber den Angehörigen der Familie seinen Namen zu sagen.

Sobald die Familie weiß, um was es sich hier handelt, dringt sie erst gar nicht lange in den Geba*, das Geheimnis des Namens zu verraten, sondern sie wendet sich direkt an den König und trägt dem den Fall vor. Denn die Vernichtung eines so gemeingefährlichen Zauberers ist natürlich nicht nur Sache der diesmal betroffenen Familie, sondern der ganzen Gemeinde. Und so wird die Angelegenheit auch behandelt. Der König hat einen eigenen Sitz, das ist ein Steinblock, der Bunga genannt wird (irgend etwas Besonderes soll an dem Steine nicht sein; er ist ein natürlicher Block). Der König stellt sich auf seinen Bunga und ruft über die Ortschaft weit hin. Er ruft, das der und der erkrankt sei; daß erwiesenermaßen ein böser Deera (Mann oder Weib) der Urheber der Krankheit sei, daß dieser Schlimme, wenn er den Kranken nicht sofort freigabe, von ihm, dem König, herausgesucht und dann getötet werden würde. Solche Drohung soll manchmal zur Folge haben, daß der Zauberer von seinem Opfer läßt. Dann scheint man die Sache auf sich beruhen zu lassen.

Wenn der Zustand des Kranken sich aber nicht bessert, man infolgedessen zu dem Glauben gezwungen wird, daß der böse Zauberer sein Opfer immer noch gepackt halte, dann schreitet man zum Ordal, dem die ganze Gemeinde sich unterwerfen muß. Es wird aus giftiger Baumrinde der Trank Nura bereitet. Jedes Gemeindeglied, eines nach dem andern muß ihn schlürfen. Die meisten werden ihn wieder von sich geben, und die sind dann unschuldig. Einer aber wird ihn bei sich behalten und wird unter schweren Qualen sterben. Das ist dann der Zauberer.

Das Volk weiß natürlich, wie dieser Unhold, solch ein Deera, sein Werk ausführt. Zunächst weiß er sich in geschickter Weise eines Haares oder eines Fadens aus einem alten Kleide seines Opfers zu bemächtigen. Er tut das gelegentlich, im Vorübergehen, jedenfalls ohne Anwendung irgendeiner Zauberkraft. In nächtlicher Stunde vergräbt er dieses Härchen oder Fädchen in einer kleinen Aushöhlung im Boden, und irgendeine extra beigefügte Medizin bewirkt dann die sympathische Rückwirkung des am Objekt ausgeübten Zaubers auf den, von dem es stammt. Wird der Zauberer nun auf irgendeine Weise entdeckt, indem der Geba zum Beispiel vor dem Nuraumtrunk ihm rät sich zu stellen, so führt er die Familie des Kranken zu der Zauberstelle, und ein Angehöriger kann die Sache ausgraben. Dann wird der Kranke gesund. Der Deera wird für dieses Mal noch nicht getötet, sondern ihm wird nur gesagt, daß man ihn vernichten würde, wenn es noch einmal vorkomme. Ein Tschamba aus nördlicher Gegend gab an, daß der Deera in den letzten Minuten vor seinem durch den Nuratrunk herbeigeführten Tode noch den Ort zu verraten pflegte, wo er das kleine Objekt vergraben hat. Erfolgt das Ausgraben aber nicht, so stirbt zwar der Deera, ebenso aber auch der Kranke. —

Aber nicht nur auf Magie und magische Heilungsverfahren läßt man sich bei der Behandlung der Krankheiten ein. Man weiß auch verschiedene Medikamente = gana anzuwenden und kennt auch die Massage =neumbia, die auch hier mit Blättern ausgeführt wird, die man brüht und dampfend auflegt.

Danach preßt man die Leichen in der Weise zusammen, daß die Knie hoch heraufgeschoben werden, daß die linke Hand unter der im.. ken Wange, die rechte Hand oben auf der rechten Wange liege. Man schnürt und umwickelt die Leichen dann mit Jergossa, d. i. das starke Webstoffband, das bei Werre und Namdji hergestellt werden soll und allenthalben hoch bewertet und für den Bestattungszweck verwendet wird. Inzwischen richtet man auch das Grab her. Es wird draußen im Busch, außerhalb des Ortsbildes angelegt. Zunächst wird ein mannstiefer Schacht ausgehoben, dann von dessen Sohle aus ein Kanal in der Richtung nach Sonnenaufgang seitwärts ins Erdreich geführt. Diese Gräber scheinen, besonders in alter Zeit, ganz bedeutende Tiefbauanlagen gewesen zu sein. Man benötigte Zeit zur Herstellung und konnte den Toten nicht am gleichen Tage des Versterbens beisetzen. Man ließ Frauenleichen zwei, Männerleichen drei Nächte außerhalb des Grabes. Danach wurden sie in den Kanal gelegt, und zwar so, daß die linke Hand unter die linke Wange, die rechte Hand über den Kopf zu liegen kam. Die Tschamba sagen: "Legt man die Leiche nicht so, daß die rechte Hand oben auf dem Kopfe liegt, so kann der Tote nicht als Kind wiederkommen." Das Gesicht der Leiche wird nach Süden, der Unterteil also nach Westen gerichtet. Der berichtende Tschamba legte Gewicht darauf, daß ich die Richtung genau vermerkte; wenn man es anders macht, dann "nützt die ganze Bestattung nichts."

Fernerhin gibt man der Leiche bei: eine Axt =hurra, einen Speer =dinga (nie aber einen Bogen oder ein Bogengerät!) und ein Messer = jerra. Auf keinen Fall darf man das Grab zuschütten, denn "dann höre der Tote nicht, was man ihm (beim Opfer) sage"! Der Schacht wird oben mit einem flachen Steine zugedeckt, auf den dann eine kleine Lehmspitze gesetzt wird. Dieser Lehmconus soll nur sein, damit man das Grab wiederfände.

Die Feierlichkeit der Begräbniszeit richtet sich natürlich auch hier danach, ob der Verstorbene ein junger Mann in arbeitstüchtigem Alter oder ein verbrauchter Greis war. Im ersteren Falle wird viel geweint und geklagt, im letzteren aber getrommelt, gezecht und getanzt. Wenn der Tote aber ein alter Mann war —nicht etwa eine alte Frau —wird beim Begräbnis geschwirrt, für junge Menschen kommt das natürlich nicht in Betracht. Wenn Frauen und Kinder zur Zeit des Begräbnisses eines alten Mannes das Tönen der Schwirrhölzer hören, so sagen die Männer ihnen erklärend, daß der Urahne gekommen sei, den Toten zu holen und zu sich zu nehmen. Das ist nur für die alten Männer. Für alte Frauen und Männer aber erscheint beim Leichenfest und Leichenessen die Nassa, die Büffelkopfmaske, mit den Lärabläsern. Nie aber geschieht das für jüngere Leute.

Wo der Tote nach dem Begräbnis hingeht, wissen die Tschamba

nicht zu sagen. Mit aller Bestimmtheit versichern sie aber, daß jeder Tote in einem kleinen Kinde der Vaterfamilie, einem Enkel, Urenkel oder Neffen oder so wieder geboren werde. Darüber könne kein Streit sein, sagen sie. Als Beweis führt ein alter Mann in Laro an, man könne ja an jedem Kinde genau sehen, wer es sei, denn jeder wiedergeborene Tote sähe genau so aus wie in früherer Lebenszeit und ehe er begraben sei! Man sieht also der Tschamba geht in der Ähnlichkeitsfeststellung noch weiter als unsere nordischen Mütter und Tanten, die jedes Kind "ganz dem Vater" oder der "Mutter wie aus dem Augen geschnitten" finden!Am bezeichnendsten äußert sich die Wiedergeburtsidee bei der Verehelichung eines Mädchens. Das muß irgendwie mit dem Verstorbenen in Beziehung gebracht werden, damit sie den jungen Leib der Fruchtbarkeit weihe. Der Vater bringt also das Mädchen in der Hochzeitszeit mitsamt einem Hahn (gleichgültige Farbe) und einem Topf Bier zum Grabe seines eigenen verstorbenen Vaters (oder Großvaters); er schlachtet den Hahn, daß das Blut auf den Grabstein träufelt, und betet: "Mein alter Vater, hier ist meine Tochter, die hat noch nicht geboren. Nun mach du, daß sie ein Kind gebiert. Hier hast du einen Hahn und Bier. Ich bitte dich sehr!" Danach gießt er über das Grab noch das Bier aus. Der Hahn wird mit in die Stadt genommen und dort geröstet. Er wird unter die kleinen Kinder verteilt, die den Leckerbissen genießen.

Bemerkt sei, daß diese Mädchenweihe nicht ganz klar nach ihren Familienbeziehungen scheint. Ein Tschambamann versicherte mir, ehe das betreffende Mädchen heirate, werde ein Geba gefragt, ob es zwecks Konzeption zu den Gräbern der Brautfamilie oder der Bräutigamsfamilie gebracht werden solle.

Wenn die junge Frau dann gebiert, so erhält das Kind sieben Tage nach seiner Geburt entsprechend seiner Ähnlichkeit, die sorgfältig aufgesucht wird vom Vater (der jungen Frau?),den Namen jenes, den man im Kinde wiedergeboren glaubt und den man immer in der Vaterfamilie finden zu müssen überzeugt ist.

Die starke tellurische Beziehung des Manismus tritt auch hier in einem besonderen Opferfest zutage, das dem eigentlichen größeren Erntefest, dem Bissjana, folgt und den Ahnen gewidmet ist. Dieses Opferfest heißt Wadnjina oder Waderjina und wird von jedem Familienoberherrn in seinem eigenen Gehöft abgehalten. Er nimmt dazu einen Hahn oder ein Huhn und begibt sich mit den Angehörigen vor einen Sorghumspeicher. Auf dem Platze vor dem Kornhause dreht er dann dem Huhn das Genick herum und wirft es in den Speicher. Sterbend wirft das Huhn sich hin und her, alles wartet gespannt auf das Ende. Im Augenblick des Verendens grüßt der Familienvater es noch mit Händeklatschen. Aus der Lage des verstorbenen

Huhnes erkennt man aber die nächste Zukunft, ob sie der Familie Gutes oder nicht Gutes bringen werde. Ist das Tier auf dem Rücken liegend verendet, so ist das ein recht gutes Zeichen, dann freut man sich. Tut es dies aber auf der Brust liegend, so will das nichts Gutes für die nächste Zukunft besagen.Der Familienvater gießt an der Opferstelle dann noch Bier aus und betet etwa folgendermaßen: "Mein Vater! Meine Großväter! Meine Väter! Ich bringe euch einen Hahn (oder ein Huhn) und Bier. Ich hoffe, daß mein Haus, meine Familie und mein Farmland gut sein werden. Ich bitte euch! Ich bitte euch! Helft mir hierzu!" Nachdem der Familienvater dieses Hauptopfer für die ganze Familie dargebracht hat, kann jedes andere Mitglied, das etwas Besonderes auf dem Herzen hat, auch darankommen und sein Opfer an der gleichen Stelle darbringen und beten, was es auch sei.

An die königlichen Ahnen wendet das Volk sich aber, wenn Regennot ist und die Gefahr besteht, daß die ausgestreute Saat im Boden vertrockne und ohne Nässe von der Sonne versengt werde. Dann wendet das Volk sich an den Ahnherrn des Gara, des Königs, und zwar geht es zu seinem Herrscher und bittet ihn, das Opfer im Namen aller darzubringen. Der König nimmt dann einen schwarzen Schafbock (= Berdinga) oder in Ermanglung dessen einen schwarzen Ziegenbock (= Woa-Dinga). Mit diesem und einem guten Topf Bier sowie Mehl begibt er sich dann zum Grabe seines Vaters oder Großvaters.

Der König schlachtet das Opfer über dem Grabe, gießt das Bier darüber aus und schüttet das Sorghummehl hin, dann betet er: "Mein Vater (oder Großvater), ich weiß nicht, was es ist. Alles Volk kommt zu mir und sagt: ,Alles Korn verdirbt uns!' Mein Vater, wir haben keinen Regen und doch haben wir alles gepflanzt. Wenn es nicht regnet, wird kein Essen da sein und viele Leute werden sterben. Mein Vater! Wir bitten dich! Wir bitten dich! Wir bitten dich! Hilf uns!" Nach diesem Gebet geht der König heim. Man ist überzeugt, daß es nun regnen wird. Die Schwirren werden bei diesem Opfer nicht geschwungen. —

Hier wie bei manchen andern Stämmen dieser Art finden wir also, daß nur eine bestimmte Persönlichkeit in der Totenwelt zum Regen helfen kann, der verstorbene Vater eines Königs oder der verstorbene Vater eines Regenmachers, nicht aber die Gesamtheit als Ahnen. Diese können nur insgesamt die Erde beeinflussen, vielleicht jeder für seine Familie, aber immer nur der eine den Regen, die Himmelserscheinungen. Das ist das Wesentliche der tellurischen Weltanschauung.

Wenn man ein Tschambagehöft durch das Torhaus (= tara) betritt, so sieht man links im Winkel ein kleines Häuschen, das heißt Wula und wird nach seinem Inhalt auch wohl "Tauwila", "das Wula der Tauwa"genannt. Denn in ihm sind die beiden Holzfiguren (Sing.: "Tau")(Plur.: "Tauwa") aufbewahrt. Es sind das stets zwei Figuren, eine weibliche, "Tau-kendoa", und eine männliche, "Tau-wandoa" genannt. Es ist stets ein Paar, und zwar ein Paar alter Holzfiguren. Denn wenn es richtige sein, wenn sie auf der Höhe ihrer Leistungen stehen sollen, dann müssen sie seit langer, langer Zeit in der Familie bis auf die derzeitigen Alten vererbt sein, so behauptet der Volksglaube. Man betrachtet die beiden Tauwa als uralte, miteinander verheiratete Leute, als ein Ehepaar. Aber sie heißen nur einfach Tauwa und haben niemals persönliche Namen. Man hält sie auch nicht so geheim, daß Frauen und Kinder sie etwa nicht sehen dürften.

Auf keinen Fall können es Ahnenfiguren sein, weder hier noch bei den Tim, noch bei den Muntschi, noch bei den Tombo der Hornburiberge. Jede Frage nach dieser Richtung stößt auf ein verständnisloses Stammeln. Die Tauwa haben nirgends etwas mit den Toten zu tun, sie sind etwas wesentlich Verschiedenes und doch überall untereinander Gleiches. Nun erklären die Tschamba mit aller Bestimmtheit, daß sie diese Tauwa einst von den Schmieden erhalten hätten. Eine gleiche Anschauung traf ich später bei den Dakka. Aber die Schmiede haben sie nur hergestellt. (Holzschnitzerei gehört zum Berufe der Schmiede.) Irgendwie mit dem Tauwadienste in Verbindung stehen die Schmiede nicht. Es gibt aber über den Ursprung der Tauwa eine ungemein lehrreiche Legende:

In alten Zeiten ging einmal ein Jäger (= goktana) in den Wald. Eine Schlange (=bissa) biß ihn. Der Jäger hob den Bogen auf und schoß einen Pfeil nach der Schlange. Die verwundete Schlange lief weg. Als die verwundete Schlange ein Stück weit gekommen war, sagte sie: "Ich habe den Jäger gebissen. Der Jäger wird sterben. Aber der Jäger hat mich verwundet. Ich weiß also nicht, ob ich nicht heute sterben werde. Jedenfalls werde ich meine Medizin (=gana) essen." Der Jäger hörte das. Der Jäger ging der Schlange nach. Der Jäger sah, daß die Schlange zu einem großen männlichen Woanabaume (in Fulfulde = Kabidji oder Kabidschi, in Haussa = Baramagada, in Nupe =Foro, in Kanuri = Kabi genannt, dessen Rinde bei allen Stämmen als glänzende Medizin gilt) ging und von seiner Rinde aß. Er sah, wie die Schlange dann zu einem kleinen weiblichen Lengtepsinabaume (in Fulfulde =Dukudji, in Kanuri =Gonogo, in Haussa =Gondachechi, in Nupe =Nungbere —der Genuß der Rinde dieses

Baumes gilt auch bei diesen Stämmen als vorzügliches Mittel gegen die schädlichen Folgen des Schlangenbisses, auch als Pferdemedizin verwendet) lief und von seiner Rinde aß. Er sah, wie die Schlange dann zu einer Ganja (eine zwiebelähnliche Pflanze, in Fulfulde Gadel, in Haussa =Gadelli, in Nupe =Jenjukutschi genannt-diese Zwiebelart gilt überall als uraltes Eingeborenenmedikament und wird in sehr vielen Gehöften nur zu diesem Zweck angepflanzt und kultiviert) lief, wie sie dann von der Ganga nahm und genoß. Als der Jäger das gesehen hatte, sagte er: "Ich bin von der Schlange gebissen. Ich werde sicher sterben. Aber ich will es versuchen, ob diese Baumrinden und diese Zwiebel mir doch vielleicht auch helfen können." Der Jäger ging hin und aß erst von der Woanarinde. Dann ging der Jäger hin und aß von der Lengtepsinarinde. Endlich ging der Jäger hin und genoß von der Ganjazwiebel. Danach ward der Jäger, trotzdem er von der Schlange gebissen wurde, nicht krank. Die Schlange starb an der Wunde, die sie durch den Pfeil des Jägers empfangen hatte. Als der Jäger das sah und fühlte, daß er wieder gesund sei, eilte er heim und sagte zu seinen Leuten: "Ich wurde von einer Schlange gebissen. Ich schoß auf die Schlange. Die Schlange lief fort und sagte: ,Ich habe den Jäger gebissen. Der Jäger wird sterben. Aber der Jäger hat mich verwundet. Ich weiß also nicht, ob ich noch heute sterben werde. Jedenfalls werde ich meine Medizin essen.' Dann lief die Schlange hin und aß von der Rinde eines großen männlichen Woanabaumes. Dann lief die Schlange hin und aß von der Rinde eines kleinen weiblichen Lengtepsinabaumes. Dann lief die Schlange hin und aß von einer Ganjazwiebel. Die Schlange hatte mich gebissen. Ich wußte, daß ich sterben muß. Die Schlange hatte gesagt, daß ich sterben würde. Ich wollte aber versuchen, ob die Baumrinden und die Ganjazwiebel mir nicht helfen können. Ich aß von der Woanarinde. Ich aß von der Lengtepsinarinde. Ich aß von der Ganjazwiebel. Ich wurde gesund. Die Schlange aber starb."*Da ist zunächst das Opferfest Ganteboberma, das im Beginn dei Regen- und Saatzeit abgehalten wird, also in einer Zeit, wo das Korr im Lande schon rar geworden ist. Da macht man, trotzdem man noch lange Monate bis zur neuen Erntezeit vor sich hat, ein gutes Bier und veranstaltet ein Trinkfest. Der Pater familias bringt die Tauwa auf den Hof. Man gießt ihnen Bier hin. Dann tötet er einer schwarzen oder roten Hahn —eine andere Farbe ist nicht statthaft —, schlachtet ihn und läßt sein Blut über die Tauwa fließen. Auch klebt er ausgezupfte Federn des Vogels an die heiligen Figuren. Nach dem Opfer betet er. Er bittet, daß niemand außer den Dieben beim neuen Farmbau von den Schlangen gebissen werden möchte, die Farmdiebe möchten aber sicher von den Schlangen getötet werden; er bittet, daß alles gesund bleibe und daß der Acker gute Ernte tragen möge. — Bei dem Gebet redet er die Figuren mit Mama an d. h. Großvater. Die Anrede Mama bietet man aber jedem alten Mann und nicht nur etwa Angehörigen. Nach Abschluß dieses Gebets geben

Dem Ganteboberma im Frühjahr, in der Saatzeit, entspricht der Bisnjama in der Erntezeit. Seine Stellung zwischen den andern Ernteopferfesten werden wir nachher kennenlernen. Jedenfalls fällt er in die Zeit, nachdem die ersten Sorghumbüschel geschnitten sind, wird aber eher abgehalten als das Wormambea, d. h. liegt in der Periode, in der jede geschlechtliche Betätigung strengstens untersagt ist. Um es zu begehen, beschafft sich auch der Familienvater einen schwarzen, und wenn er keinen solchen erhalten kann, wenigstens einen ganz dunklen Hahn und eine gute Menge Bieres. Die Alten der Familie und die Langaschwinger lassen sich dann entweder in oder (mir ist das nicht ganz klar geworden) direkt vor dem Wula, in dem die Tauwa wohl aufbewahrt in einem großen Topfe wohnen, nieder. Die jungen Leute bleiben draußen. Der Pater familias schlachtet nun den Hahn und besprengt die Figuren entsprechend mit Blut. Man schüttet Bier vor die Figuren und dann betet der alte Mann: "Gebt uns gutes Leben, Kinder, Gesundheit und Farmen in diesem Jahre!" Die Anwesenden heben dazu die rechte Faust auf und schütteln sie den Tauwa zu, ein Bestätigungszeichen, das vom Niger bis hierher weit verbreitet ist und das im vorliegenden Falle bedeuten soll, daß man sich dem Gebet des Vorredners anschließe.

Wenn nach diesem Gebete und Opfer irgend jemand von dem so geweihten Biere trinken will, muß er auch einen Hahn darbringen, der in gleicher Weise geopfert wird. —

Es ist also zu erkennen, daß diese Tauwa in einem zweifellosen Verhältnis zum tellurischen Farmkultus stehen, und das erinnert uns daran, daß die entsprechenden, nur rohrgeschnitzten Doppelfiguren der Muntschi, die Kombu Humba, auch neben der Haustür stehen und auch lediglich den Opfern für die Farmen gelten. Jeder Muntschi hat sie vor seinem Hause. Und nie erfuhr ich etwas anderes von den Kombu Humba, als daß sie der Farmentwicklung gelten und die Opfer vor ihnen den Farmsegen bringen sollten.

(HB. Bei einigen der Doppelfiguren der Tim erinnere ich mich, auf dem Rücken eine Schlange eingeschnitzt gesehen zu haben.)

Die Schmiede, Kulturlegende, Ursprung der heiligen Geräte. — Ehe wir dazu schreiten, in großen Zügen die wesentlichsten Momente des tellurischen Kultus, wie ihn die Tschamba pflegen, zu einem Bilde zusammenzufassen, müssen wir uns über die eigenartige Stellung, die die Schmiede im Kultus- und Legendenwesen

des Volkes haben, klar werden. — Jeskinna (siehe unten, eiserne Schellen) und Langa (eiserne Schwirren) werden meist in einem großen Topf außerhalb des Gehöftes, irgendwo im Busch unter einem alten Baume, sehr viel seltener in einem versteckten Platze im Gehöfte aufbewahrt. Der Ursprung der heiligen, eisernen Geräte wird nun den Lama, den Schmieden, zugeschrieben, die ihrerseits selbst noch einige der merkwürdigsten, nämlich die Langa ganz allein beim Zeremonialtanze zu schwingen pflegen. Von den Schmieden soll auch die Beschneidung kommen und noch viel mehr*. Die Tschamba erzählten mir diese Tradition folgendermaßen:In alter, alter Zeit hatten die Leute kein Feuer; sie setzten ihre Töpfe (Kalebassen) mit Wasser gefüllt in die Sonne; wenn die Sonne das Wasser gewärmt hatte, rührten sie Mehl hinein, und so bereiteten sie das Essen. Der Schmied aber war es, der ihnen das Eisenschlagfeuerzeug (= Latoma) und die Töpferei beibrachte. Dann ging er wieder fort. — Damals nun pflegten die Menschen den Beischlaf in der Weise auszuführen, daß die Männer den Frauen den Penis in die Achselhöhle stießen. Denn die Vagina hielten die Leute jener Zeit für etwas Ungesundes, weil von Zeit zu Zeit Blut herausfloß. Sie füllten diese Vagina also immer nur mit gana, mit Medizin, nicht mit ihrem männlichen Gliede. Dann kam der Schmied wieder. Er hörte, daß die Menschen ihre Frauen immer unter den Armen, statt in die Vagina koitierten. Er ließ sich eine Matte bringen und sagte: "Ich werde euch zeigen, wie man eine Frau richtig beschläft." Darauf lernten die Männer es, ihre Frauen so zu beschlafen, wie sie es heute tun (in Hockstellung). Die erste Frau ward aber schwanger. Der Leib schwoll ihr. Die Leute sagten: "Diese Frau hat ein Kind im Leibe, das muß herausgeschnitten werden." Sie nahmen ein Messer und schnitten der Frau den Leib auf von oben bis unten. Sie nahmen das Kind heraus. Die Mutter starb, das Kind starb. Nach einiger Zeit kam der Schmied wieder. Der Schmied sagte: "Wie war es? Hat die Frau nun ein Kind geboren ?" Die Leute sagten: "Die Frau hatte einen dicken Leib. Es war ein Kind darin. Das Kind konnte aber nicht heraus, denn es war vorne keine Öffnung. Darauf haben wir die Frau aufgeschnitten, um das Kind herauszunehmen. Aber die Frau und das Kind sind gestorben." Der Schmied sagte: "So müßt ihr es nicht machen. Bringt mir eine andere schwangere Frau." Nach einiger Zeit war wieder eine Frau schwanger. Die Leute brachten sie dem Schmiede. Der Schmied nahm darauf Öl und rieb ihr den Leib ein. Darauf rief er zwei ältere Frauen und hieß diese sich eine hinter, eine vor die schwangere Frau setzen. Dann zeigte er ihnen, wie sie das Kind auffingen, wie sie die Nabelschnur mit einem Rohr*

* Siehe Bamanaanschauung, daß alles Gute im Leben von den Schmieden kommt.

splitter abschneiden, wie sie die Nachgeburt beiseite bringen und begraben sollten. Der Schmied zeigte ihnen, was sie mit der Nabelschnur tun sollten, bis sie einfiel. Dann sagte ihnen der Schmied, wie sie das Kind benennen sollten. Weiterhin unterrichtete der Schmied sie darin, wie sie in ihren Häusern Türen machen könnten, denn vorher verstanden sie das nicht. Als die Menschen das alles gelernt hatten, baten sie den Schmied, nicht wieder fortzugehen, sondern unter ihnen Wohnung zu nehmen. Nachher starb ein alter Mann. Die Leute fragten den Schmied, was sie tun sollten. Der Schmied zeigte ihnen darauf, wie sie das Begräbnis begehen sollten. Der Schmied zeigte ihnen, daß sie dem Toten Eisen, eine eiserne Axt, ein eisernes Messer oder derartiges mitgeben sollten. Ein Jahr nach dem Begräbnis sollten sie dann aber ein Fest veranstalten, sollten Bier brauen und so weiter. Zwei Töpfe mit Bier sollten sie in das Grab stellen, dann tanzen, die Lären blasen und die Eisensachen wieder aus dem Grabe nehmen. Daraus sollten sie dann die Jeskinna (d. s. die eisernen Schellen usw.) und die Schwirreisen (= Langa) verfertigen. Dann sollten sie läuten und schwirren, und wenn die Frauen danach frügen, was das sei, zur Antwort geben: "Der Großvater kam heraus! Der Großvater kam heraus!" Dieses alles lernten die Tschamba vom Schmiede. Deshalb muß man allen Toten bis heute eiserne Gegenstände mit ins Grab geben, den Männern eiserne Waffen, den Frauen aber eiserne Schaufelblätter.Damit schreibt die Legende der Tschamba, die der entsprechenden des Dakka sehr ähnlich ist, also eigentlich alle Kultur den Schmieden zu, in gleicher Weise, wie auch die Mande erklären, daß alles irdisch Wesentliche von den Schmieden stamme. Vor allem stammte aber die Einführung des Jeskinna und des Langa, die man gemeinsam als Woma bezeichnet, von den Schmieden. Und da wir deren traditionellen Ursprung nun auch kennen, so können wir zur Behandlung der wichtigsten Persönlichkeit jener Tschambagemeinde übergehen, zur Besprechung der Oberpriester und seiner Obliegenheiten. —

Die Obhut des Woma (gleich heiliges Gerät, Heiligtum, entspricht dem Worte Lauru bei den Fulbe und dem Worte Sanam im Kanuri) ist dem Wombaa oder Womgara anvertraut. Ich hörte beide Worte aus verschiedenen Distrikten, aber auch nebeneinander; sie bedeuten eben Herr oder Verwalter oder vielleicht auch Besitzer der Woma. Er steht, wie wir eben sahen, gewissermaßen als Erbe der sehr geachteten Schmiedezunft nahe, die ihm stets das heilige Gerät erneuern und zuführen müssen. Diese Beziehung drückt sich aber meines Wissens in keiner besonderen Sitte aus.

Als Priester und Herr des Woma hat der Womgara nun aber mit ziemlich allen Phasen des menschlichen Kreislaufes etwas zu tun.

Am deutlichsten tritt dies im Tellurismus dieser Stämme natürlich in der Zeit des Herbstfestes hervor, der Ernte- und Reifeperiode, die der Womgara sowohl einleitet wie abschließt. Die Reihenfolge der gesamten Opfer ist:

1. das Girsenga (Reifezeit einleitend),

2. das Bisnjama, (für die Tauwa),

3. das Wad-nina (für die Ahnen),

4. das Wornambae (Erntezeit abschließend). Das Girsenga wird in der Zeit gefeiert, wenn die ersten Feldfrüchte zu reifen bcginncn. Dann zieht der Womgara mit dem Jeskinna und Langa in die Farmen. Er schneidet ein wenig Kornsprossen, wickelt sie in Blätter —Kissina, d. s. Nelbi-(Fulfulde) Blätter —und legt sie unter einen Stein. Man legt diese Opfergabe auf einen Weg, so daß der deckende Stein quer darüber beiderseits hinwegragt. Diese Wegstelle und Opfergabe können in Zukunft Männer unbedenklich entlanggehen und überschreiten. Frauen und Kinder aber müssen sie meiden. Die müssen in großem Bogen darum herumgehen.

Bei den Dakka erfuhr ich über dieses Zeremonial Näheres. Sie wählen als Blätter stets solche von den Bäumen, aus denen die Tschamba die weibliche Tauwa machen (Dakkabeschreibung 5. 11). Nun mache ich auf folgende drei Beziehungen aufmerksam: 1. Dies Verfahren des Bedeckens mit einem Stein ist gleichlaufend mit der Form der Behexung in allen diesen Ländern. Wenn ein Mensch einen andern behexen oder bannen will, eignet er sich von den Haaren oder Zeugfäden oder irgendein Körperliches jener an und belastet das mit einem Steine. Dann wird der andere schwach. Diese Steinbelastung bedeutet also eine Bannung oder Behexung. 2. Die Blätter, die die Dakka nehmen, sind von einem Baume, aus dem die Tschamba die weibliche Tauwa machen (und Tam, also ganz ähnlich, heißt auch bei Muntschi die weibliche der beiden Doppelfiguren). Demnach würde es eine Bannung der weiblichen Elemente sein, was aus dieser Steinbelastung der Blätter gerade dieses Baumes spricht. 3. endlich dürfen die Weiber nicht über die Stelle hinwegschreiten, und vor allem ist in der folgenden Zeit der Beischlaf verboten. Also eine Linie der Enthaltung und Zurückschiebung der Weiblichkeit. Es ist wie ein philosophischer Grundgedanke und mich deucht, es müsse hier ein wichtiger Anhaltepunkt zu fassen sein. Es ist also, als habe dieser tellurischen Weltanschauung ein bestimmter Sexualgedanke zugrunde gelegen — wo, wann in welcher Richtung, das zu verfolgen ist hier nicht der Platz. —

Nachdem das Girsenga wie gesagt dargebracht ist, geht der Womgara heim, und von diesem Augenblick an darf niemand einerseits vom neuen Erntegut essen, anderseits mit einem Weibe sich vermischen, sei es im ehelichen oder außerehelichen Beischlafe.

Wenn aber das Korn reif ist, dann wird das zweite Hauptfest, das Womnambea oder Wornambea gefeiert, und wieder ist es der Womgara, der es einleitet. Er zieht wieder hinaus und schneidet nun auf den verschiedenen Farmen die ersten Sorghumbündel, überall ein wenig, und alles in allem etwa zehn bis zwanzig Lasten. Diese werden in die Stadt gebracht und dann wird Bier daraus bereitet. Das eigentliche Womnambea besteht darin, daß alle Gemeindeglieder von diesem gewissermaßen heiligen oder geweihten Biere trinken, nicht nur Männer, sondern auch Weiber und Kinder. Abends erschallen dann Jeskinna und Langa. Damit ist dann die fertige Reifezeit abgeschlossen, von nun an kann jeder von der neuen Ernte genießen und sich jeder in geschlechtlichen Verkehr einlassen nach Belieben. Die Erntezeit hat abgeschlossen und es beginnt die Beschneidungsperiode. —

Der Womgara hat aber, wie gesagt, mit den meisten Veranstaltungen zu tun, mit Krankheitserscheinungen, Beschneidungen und Begräbnissen. Wenn z. B. ein Mann erkrankt und die besorgten Angehörigen zum Geba gehen, daß der sein Saa-Orakel lese, dann erhalten sie nicht selten zur Antwort, die Woma seien über den Mann böse und hätten ihn krank gemacht, weil er sie vernachlässigt habe. Dann geht die Familie mit einem Opfertiere zum Womgara und der bringt dieses dann den Langa dar und beschwichtigt sie so.

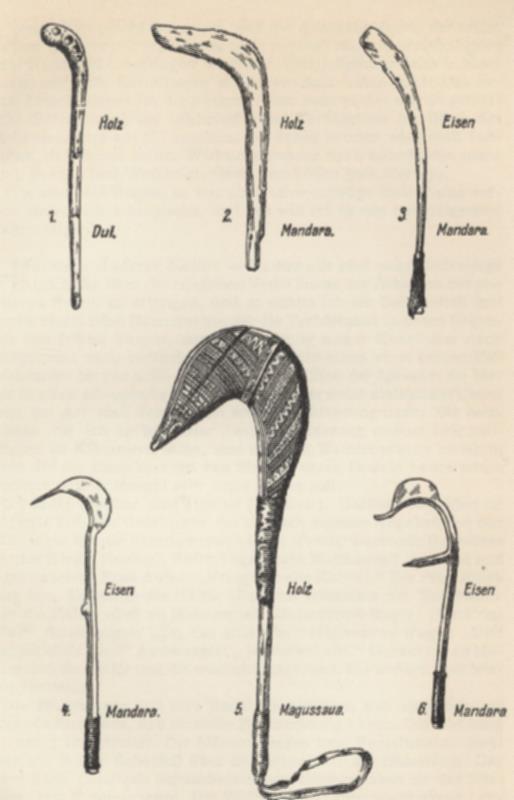

In den Händen des Womgara liegt der zeremoniell wichtige Bläsertanz, der hier ebenso angesehen ist wie anderweitig. Ich sah ihn besonders schön in Jelba und Laro. Am letzteren Platze waren an den Lären Kalebassenresonanzen, an ersteren nicht. Der Trommler stand in der Mitte. Die Lärenbläser tanzten einen Reigen um ihn herum. Außerhalb der tanzenden Bläser gingen aber in Laro die vier Zeremonienmeister, und zwar der vorderste mit einem Stock und einer schlechtweg Lama genannten Eisenaxt. Der zweite tanzte mit einem ebenfalls Lama genannten Holzstück, das geschwungen war wie das Blatt der Axt. Der dritte hatte ein Kuhhorn, auf dem er von Zeit zu Zeit blies, der vierte auf seiner Brust die Goea mit den Beschneidungsmessern. Die Lärenbläser hatten aber noch zwei Korbrasseln von gleicher Art, wie ich sie bei den Kuti erwarb; sie gehören mit zum Lärainstrumentarium. Die vier Auß ntanzenden waren Womgara, Beschneidungsmeister und Schmiede. — Erwähnt sei, daß der Womgara nie ein Schmied sein kann. — Außerdem tanzte bei dieser Vorführung noch der Nassamaskierte, ziemlich isoliert und ohne intimen Zusammenhang mit den andern.

Diese Bläserkapelle der Lära befindet sich auch in Händen und Verwaltung des Womgara; er ist es auch, der die Ganga = Kürbis auf seinen Farmen pflanzt, eine besondere Kalebassenart, die zur Herstellung der Schalitrichter dient, und der Womgara ist es, der die

Lära repariert, wenn sie einmal zerbricht — was nicht gerade selten ist. Und wenn dann ein Fest im Anzuge ist, da gibt der Womgara das wohlerhaltene Blasegerät heraus.Die Stellung des Womgara ist erblich. Wenn ein solcher Priester stirbt, begräbt man mit ihm ein größeres Jeskinna und eine eiserne Langa. Es folgt dann eine Trauerzeit von zwei Jahren, in der kein Tanz, kein Trinkgelage, kein ungewöhnliches Fest gefeiert werden darf. Die ganze Gemeinde trauert. Den Kultus versieht in der Zwischenzeit der älteste Sohn des verstorbenen Womgara, ohne aber schon als vollgültiger Oberpriester angesehen zu werden. Nach Ablauf der zwei Jahre nimmt man aber aus dem Grabe des verstorbenen Womgara die mitbestatteten Jeskinna und Langa heraus und übergibt sie dem ältesten Sohne, der damit endgültig in die Stellung eingerückt ist, die er bislang nur verwaltete. Ein alter Mann steigt in die Gruft und bringt das heilige Gerät empor.

Ich darf hier auf eine gewisse Parallelität hinweisen. Bei andern Stämmen dieser Zentraläthiopen nimmt man nach Verfall der Leiche deren Schädel heraus, bewahrt ihn auf und nimmt an, daß aus dieser Reliquie der Geist des Verstorbenen dann in einer nachfolgenden Generation wiedergeboren werde. Hier nimmt man die Langa und Jeskinna aus dem Grabe des Zerfallenen und übergibt sie dem Nachkommen, der damit gewissermaßen der geheiligte Nachfolger wird. Es liegen gleiche Grundgedanken zugrunde. Die heiligen Tongeräte entsprechen dem Schädel, wie ja die Töne, die sie hervorbringen, auch den Verstorbenen zugeschrieben werden, deren Schädel man verehrt. —

Das Gehöft eines Womgara pflegt meist schöner zu sein und besser gepflegt zu werden als sonst eines in der Gemeinde. Denn alle Ortsbewohner helfen dem Oberpriester gern bei der Errichtung und Erhaltung seiner Wohnstätte; ja, solche Bauhilfe gilt vielfach sogar als wichtige und heilige Sache. Denn abgesehen von allem andern, sind in diesem Hause auch verschiedene kleine Heiligtümer angebracht, die allen möglichen Leuten, auch Weiber und Kinder nicht ausgeschlossen, nützen können und von Zeit zu Zeit mit einem entsprechenden Opfer bedacht werden.

So befindet sich z. B. an der Außenwand des Tara genannten Torhauses die Tega genannte Stelle. Tega besteht aus fünf kleinen Hörnchen, die in der Wand eingemauert sind. Tega ist eine Opferstelle, an die jeder geht, der von der Lungenentzündung gepackt wird. Indem er Tega opfert, glaubt er an seine Genesung. Ferner ist auf der Hof- oder Innenseite Luria. Luria ist auch an der Wand dieses Torhauses etwa in Schulterhöhe. Luria ist eine Stelle der Wand, die mit vielen warzenartigen kleinen Erhöhungen bedeckt und mit roter Erdfarbe überschmiert ist. Luria ist eine Stätte, zu der

Magenkranke pilgern, hier ihr Opfer darbringen und Heilung erhoffen.Dagegen befindet sich im Gehöft des Womgara kein Paar Tauwafiguren. Der Womgara hat mit den Tauwafiguren absolut nichts zu tun. Ganz ebensowenig geht ihn und seinen Wirkungskreis die Nassamaske etwas an. Und um seine Tätigkeit weiter zu begrenzen, sei gleich noch beigefügt, daß der Womgara in keinerlei Beziehung zur weltlichen Gerichtsbarkeit steht. Alles Richteramt mit allem was dazu gehört ist einzig und allein des Gara, des Königs. In Gerichtsverhandlungen greift die Hand des Womgara erst ein, wenn der Gara die Verabfolgung des Mura, des Giftbechers, bestimmt. Das ist dann wieder Angelegenheit des Womgara.

Eine besondere Enthaltung von Speisen oder Heilighaltung irgendeines Tieres ist dem Womgara nicht auferlegt. Dagegen opfert er von jeder Speise, die er zu sich nimmt, ein wenig dem Woma. — Mit den Schmieden steht der Womgara immer auf sehr gutem Fuße, und bei einem Umtrunke reicht er diesen die Schale immer zuerst. —

Die Nassaniaske,Büffelkopfmaske und Büffelfamilie. —Die Tschamba lassen bei ihren Bläsertänzen einen Mann mittanzen, der auf seinem Haupte eine sehr große Büffelkopfmaske trägt und dessen Körper von oben bis unten in einem lang herabfallenden Grasfaserbehang versteckt ist. Irgendeine besondere Heiligkeit legt man dieser grotesken Figur nicht bei. Frauen und Kinder dürfen sie sehen. Sie nimmt stets an den Bläsertänzen teil. Sie gehört nicht etwa nur einer Familie oder Sippe. Es gibt nach alter Tradition in jedem Dorfe eine, und es kann sich darin demonstrieren, wer Lust und Tanzkunst besitzt. Beim Tanzen werden bestimmte Bewegungen des Büffels nachgeahmt. Manchmal trippelt sie im Reigen der Bläser und in deren Reihenanordnung, manchmal in, manchmal außer dem Kreise. Wenn ihr zu warm wird, zieht sie sich zurück und lüftet ein wenig den Kopfaufsatz. Im übrigen wäre nicht viel mehr von ihr zu sagen, wenn es nicht über ihren Ursprung folgende Sage gäbe:

In alter, alter Zeit ging einmal ein Jäger in den Busch, um ein Tier zu schießen. Er kam an eine Wasserstelle und traf da viele, viele Büffel (Njella). Er kletterte unbemerkt auf einen Baum und wollte von da aus einen Büffel schießen; da sah er, daß alle Büffel ihre Häute ablegten. Nachdem die Büffel ihre Häute abgelegt hatten, hatten sie Menschenform. Als Menschen gingen sie dann ins Wasser und badeten. Nachdem sie gebadet hatten, kamen sie aus dem Wasser, legten ihre Häute wieder an und waren nun Büffel wie vorher. Als Büffel liefen sie wieder in den Busch. — Der Jäger fürchtete sich, einen dieser Büffel zu schießen. Er wartete, bis alle im Busche verschwunden waren — dann kletterte er von seinem Baume herab.

Der Jäger ging heim. Er kam zu einem Schmiede. Er sagte zu dem Schmiede: "Ich war heute im Busch an einer Wasserstelle. Da kamen viele Büffel. Ich kletterte auf einen Baum, um einen Büffel zu schießen. Die Büffel legten alle ihre Haut ab. Sie stiegen als Menschen in das Wasser und badeten. Nachher kamen sie wieder aus dem Wasser. Sie legten die Häute an. Sie liefen als Büffel in den Busch. Ich fürchtete mich, einen der Büffel zu schießen. Was soll ich tun? Willst du mir nicht helfen, einen der Büffel zu töten?" Der Schmied sagte: "Töte keinen von den Büffeln. Sammle aber Termiten (=Tebteba). Nimm viele Termiten mit dir. Gehe wieder zu der Stelle, wo du heute die Büffel sahst. Lege die Termiten erst beiseite. Dann verstecke dich im Wasser. Wenn die Büffel kommen und ihre Häute ablegen, dann komm vorsichtig heraus. Lege alle Termiten auf eine Haut. Verstecke dich wieder und warte ab, was sich ereignen wird." Der Jäger sagte: "Das werde ich versuchen." — Der Jäger sammelte sogleich viele Termiten. Er nahm sie und ging wieder zu der Stelle am Wasser. Er legte die Termiten beiseite und versteckte sich im Wasser. Nach einiger Zeit kamen die Büffel. Die Büffel legten ihre Häute ab. Sie hatten nun Menschengestalt. Als Menschen stiegen sie ins Wasser. Als die Büffelmenschen ins Wasser kamen, schlich der Jäger sich hin, nahm alle seine Termiten und warf sie auf eine der Büffelhäute. Die Termiten begannen sogleich die Büffelhaut anzufressen. Der Jäger ging wieder fort und versteckte sich. Nachher hatten die Büffelmenschen genug gebadet und kamen wieder aus dem Wasser an das Land. Jeder Büffelmensch nahm seine Haut an, wurde Büffel und lief als Büffel in den Busch. Der letzte Büffelmensch wollte seine Haut auch übernehmen. Es war die Haut, auf die der Jäger die Termiten gestreut hatte. Die Termiten hatten inzwischen große Löcher in die Haut gefressen. Als der Büffelmensch sie sich überwerfen wollte, fiel sie auseinander und zur Erde herab. Darauf ließ er sie liegen und rannte ohne Haut den andern nach in den Busch. Der Jäger kam nun aus seinem Versteck heraus. Er hob die zerrissene Haut des Büffels auf. Er rannte damit in die Stadt und zu dem Schmied. Er zeigte die Haut dem Schmiede und sagte: "Ich habe es getan, wie du mir gesagt hast. Als der Büffelmensch seine Haut übernehmen wollte, war sie von den Termiten zerfressen. Sie fiel herab. Der Büffelmensch rannte ohne Haut von dannen. Ich kam herbei, nahm die Haut auf und habe sie hier mitgebracht." Der Schmied sagte: "Das ist eine gute Sache für uns. Ich werde diese Sache zurechtmachen." Dann nahm der Schmied Holz, schnitzte es und setzte es in die Haut des Büffels hinein. Die Ohren machte er aber wie die eines Menschen. Die Haut des Körpers war so zerfallen, daß sie nicht mehr hielt; sie wurde also durch Faden des Golebe (die der malvenartigen Rama der Haussa entspricht) ersetzt. So ward das Körperkleid aus einer Haut zu einem Faserumhang. Derart bereitet, gab der Schmied dem Jäger die Nassa. Auf diese Weise kam die Nassa in die Welt. Seitdem kauft jeder, der eine solche Maske tragen will, diese beim Schmiede.Wenn man diese Form der Legende mit der bei den Dakka eingeheimsten (vgl. Beschr. der Dakka Kap. 4) vergleicht, so muß es auffallen, daß beide Legenden ziemlich gleichlautend sind. Aber während hier nur die Maske gerettet und heimgebracht ward, stahl bei den Dakka der Jäger das seiner Büffelkleidung beraubte Mädchen und führte es als Mutter des nachher aufkeimenden Geschlechtes heim. Die Tschamba haben die Sitte der Nassamaske und die Dakka haben sie nicht, wohl aber den Totemismus, der das gestohlene Büffeiweib als Stammherrin einer der vier Familien erklärt, weshalb die Nachkommen unbedingt kein Büffelfleisch essen dürfen. Es ist wundervoll klar, wie die Sitten und Formen der Legenden einander entsprechen, und am wesentlichsten ist es, daß wir die Weiterentwicklung der Maskenform in Händen der Djukum finden konnten, bei denen sie eine große Rolle spielt. Und ehe ich noch diese Äthiopen Nordkameruns persönlich kennen lernte, schloß ich, daß die Tschamba oder ein benachbartes Volk dieses wesentliche Quellmaterial besitzen müsse. —

Von der Venus sagen sie, sie hieße Sogwana; Sogwana aber wäre der erste Mann (oberste Beamte) des Mondes. Das Dreigestirn Orion heißt bei ihnen Kondingna. Sie erklären lachend, es wären das zwei Komaleute, die einen Ochsen stehlen; der eine ziehe ihn hinter sich her; der andere folge hinterher, ihn zu treiben. Die Plejaden endlich heißen Jebkem-sirba. Man sagt, das wären spielende kleine Mädchen, die miteinander tanzten. Mehr schon wissen sie vom Mond und der Sonne zu erzählen, über die ich auch die gleichen Geschichten aufschreiben konnte wie bei den Dakka. Die erste Legende ist die vom Streite der beiden Hauptgestirne um den Vorrang der Macht. Sie lautet:

Der Mond und die Sonne hatten einst einen Streit miteinander. Die Sonne sagte: "Ich bin ein großer Mann." Der Mond sagte: "Du bist ein großer und starker Mann; ich aber bin größer und stärker." Die Sonne sagte: "Das ist nicht so!" Der Mond sagte: "Es ist gut! Sende mir abends deinen Sohn. Ich will sehen, ob er meine Sache aushält." Die Sonne sagte: "Es ist mir recht. Ich werde meinen Sohn heute senden. Morgen sendest du mir deinen Sohn!" Abends sandte die Sonne ihren Sohn an den Himmel. Der Mond stand klar da. Er vereinigte aber alle Kälte und alle Wolken um den Sohn der Sonne. Der Sohn der Sonne stand in der Kälte zwischen all den Wolken am Himmel. Zuletzt starb er. Am andern Tage sagte der Mond zur Sonne: "Ich habe dir gleich gesagt, daß ich stärker bin als du und daß dein Sohn meine Sache nicht aushalten würde." Die Sonne sagte: "Es ist so. Nun sende mir aber deinen Sohn. Du wirst sehen, dein Sohn hält meine Sache auch nicht aus." Der Mond sagte: "Ich werde ihn senden." Der Mond sandte seinen Sohn. Der Sohn des Mondes stand in dem Scheine der Sonne. Die Sonne sammelte alle Hitze und sandte sie auf den Sohn des Mondes herab. Der Sohn des Mondes wurde ganz heiß. Darauf kam der Mond mit Wasser herbei und goß viel Wasser über seinen Sohn aus. Darauf ward sein Sohn wieder kühl und kalt. Immer wenn die Sonne den Sohn des Mondes mit ihrer Hitze ganz heiß gemacht hatte, so daß er bald sterben mußte, kam der Mond mit Wasser herbei und goß das über seinen Sohn aus. Darauf wurde denn der Sohn immer wieder kühl. Am Abend hatte aber die Sonne keine Hitze mehr. Der Sohn des Mondes war aber nicht gestorben. Darauf sagte der Mond zur Sonne: "Habe ich dir nicht gesagt, daß ich stärker bin als du? Dein Sohn starb an meiner Sache. Du konntest aber meinen Sohn mit deiner Sache nicht töten."

Die andere wichtige Tradition ist die vom Sonnenfang, von dem ich bei den Tscharnba folgende Version empfing:

In alter Zeit neben die Frauen das Sorghum auf Steinen immer an der gleichen Stelle zu Mehl. Jeden Abend kam nun aber ein weißer Schafbock (ein Borwana birua) und fraß an den Mahlsteinen das Mehl, das heruntergefallen war. Jeden Abend kam der weiße Schafbock und stahl und fraß. Eines Abends lockte eine Frau den weißen Schafbock aber ganz dicht zu sich heran. Sie hielt ihn fest. Dann rief sie ihren Mann. Der Mann kam. Die Frau sagte: "Ich habe hier den weißen Schafbock, der jeden Abend das Korn frißt, das von dem Mahlstein herunterfällt." Der Mann sagte: "Ich werde den Dieb festbinden." Der Mann band darauf den weißen Schafbock fest, so daß er nicht fortlaufen konnte. —Nachher legten sich die Leute hin, um zu schlafen. Sie schliefen. Sie schliefen in einemfort, ohne aufzuwachen. Es war dunkle Nacht. Die Nacht nahm kein Ende. Die Leute schliefen lange Zeit. Dann wachten sie auf. Die Leute sagten: "Was

ist das? Es ist immer noch Nacht?" — Der Gara wachte auf. Der Gara sagte: "Was ist das? Es ist immer noch Nacht?" Der Gara rief alle Leute zusammen und sagte: "Was ist das? Es wird nicht Tag?" Die alten Leute sagten: "Man muß dagegen einen Nelgebea (Orakelmann, Wahrsager) befragen." Es wurde ein Nelgebea gerufen. Der Nelgebea kam und brachte seine Hörnchen zum Wasserschöpfen mit. Der Nelgebea fragte seine Orakel. Der Nelgebea sagte: "Es muß jemand einen Schafbock gefangen haben. Weiß niemand davon, ob nicht irgendwo ein weißer Schafbock gefangen ist?" Der Mann der Frau, die abends den Schafbock herangelockt und dann festgehalten hatte, sagte: "Ich weiß davon. Meine Frau hat gestern einen Schafbock, der immer an den Mahisteinen stahl, festgehalten. Ich habe den Schafbock festgebunden, so daß er nicht fortlaufen konnte." Der Nelgebea sagte: "Dann muß der weiße Schafbock wieder losgebunden werden. Eher wird es nicht Tag werden." Der Mann sagte: "Ich werde das sogleich tun." Dann ging er hin und band den weißen Schafbock los. Darauf rannte der weiße Schafbock fort. Gleich darauf stieg die Sonne am Himmel empor. Es wurde Tag.Irgend welche Opfer werden der Sonne nicht dargebracht. Zu dieser Legende vergleiche die gut erhaltene Form der Dakka und die verkehrte der Jukum, dann das Material, das sonst im Sudan und am Kassai eingesammelt wurde. —

4. Kapitel: Die Dakka*

Königreich, König. —Die Dakka oder, wie sie sich selbst nennen, die Nagajare, gehören ihrer ganzen Art und Kultur nach fraglos zu den wenig abgewandelten Äthiopen Nordkameruns. Aber sie gehören zu denjenigen, die wenigstens in der Vergangenheit eine wesentliche soziale Geschlossenheit aufweisen konnten. Sie erinnern sich sehr wohl noch an die Tatsache, daß ihre Volksgemeinschaft einen bedeutenden Staat darstellte, wenn es auch anderseits kaum möglich sein wird, aus der Volkserinnerung noch irgendwelche bedeutsame geschichtliche Einzeltatsachen herauszufinden.

Heute sitzen die Dakka ziemlich arg verdrängt in den Tälern des Tschebschigebietes, vordem aber hatten sie ein bedeutenderes Vorland im Westen und Osten inne. In alter, alter Zeit hatte ihr Gangi, d. h. ihr König, seine Residenz in Jelu, einer Stadt, die bei den Dakka Dajella heißt. Von Dajella ward dann der Königssitz nach Sugu verlegt, das bei den Dakka Gassubi heißt, aber Jelu ist bis heute die Grenze zwischen Dakka und Tschamba geblieben. Noch heute ist der Herr von Jelu ein Sproß der Dakkafamilie, wenn er und seine

Gang — Duguna,

Gang — Dsagana,

Gang — Djebena,

Gang — Sirena,

Gang — Taonte (heutiger Fürst).

Diese Reihe zählte mir der Jelufürst selbst her. Da nun in der

Dakkasprache jedes auslautende "i" des Substantivs vom nachfolgenden

Worte verschluckt wird, da demnach in dieser Reihe nach

Battasprechweise Gang losgelöst vom Namen in Gangi umzusetzen

wäre, so würden wir für die Könige von Jelu genau die Dakkabezeichnung

Gangi für König erhalten, während König im Tschamba

gleich Gara ist. Daraus ist zu ersehen, daß das Machtbereich der

Dakka weitgehender anzusetzen ist, als man bislang auf den Karten

annahm. |

Die bedeutende Macht des Dakkakönigreiches ist längst verschwunden, gehörte auch schon lange, lange der Vergangenheit an, als die Fulbe dem Benuelande sich näherten. Wir können uns heute zunächst noch kein Bild der vorhistorischen Vorgänge machen, die den heutigen Zustand geschaffen haben. Aber so viel ist sicher, daß in alter Zeit Beziehungen geherrscht haben, die weit über den Rahmen der heutigen Sprachbegrenzungen herausgingen. In dieser Hinsicht mag auf folgende Analogiengruppe hingewiesen werden. König heißt in Dakka Gangi, bei Kirn Gange, im Mundang Gong. Die Beschneidung findet hier wie dort im Zusammenhange mit dem Absterben des Königs statt, die beiderorts mehr oder weniger klar gewaltsam in perioden von sieben Jahren statthaben mußte. Wir haben in beiden Stämmen nicht nur echt äthiopische Stämme vor uns, die ausgesprochen klare Kulturelemente in diesem Sinne zeigen, die sogar in mancher Hinsicht im Religionswesen untereinander noch größere Analogien aufweisen als andere, sondern die auch in sozialreligiöser Hinsicht Erbschaftsreliquien aus einer gemeinsamen Machtperiode gerettet haben, die sehr bedeutungsvoll sind. Im übrigen haben die Dakkaalten die Erinnerung an diese Zeit durchaus nicht wie eine solche an goldene Vergangenheit bewahrt, vielmehr erzählen sie, es wäre damals durchaus kriegerisch zugegangen und Königreich und Friede scheinen keine nähere Verbindung geschlossen zu haben, weder hier noch in irgend einer andern westäthiopischen Gegend, als z. B. dem Mossireiche.

Das Reich ist heute ganz zerfallen. Es gibt mehrere Gangi, und eine Gemeinde, die keinen Gangi hat, hat doch wenigstens einen Nissani. Das ist ein kleiner Dorfchef, dessen Amt zwar erblich ist,

d. h. früher nicht war, aber im Laufe der Erschlaffung des Königszügels heute geworden ist.Für die Könige besteht aber auch heute noch folgendes Gesetz: Gangi wird nie der Sohn des verstorbenen Königs, sondern meistens heißt dem Gesetze nach der Sohn seiner Schwester Gangi, wenn der Bruder des Königs nicht geschickt bei Zeiten die Macht an sich reißt. Also matriarchalische Gesetze. (Nur bei Kirn wird der Sohn König!) Und auch das erinnert uns wieder an die Mundang, denn dort ist es der Pulian, der Mutterbruder, der dem allzu Langlebigen am Ende der sieben Jahre das Lebenslicht ausbläst.

Am Hofe des großen Königs gab es vordem —und heute ahmen das die kleinen Könige nach —folgende drei Männer: erstens einen Gweri, der stets den Schultersack des Königs trug. In diesem, "Nerri" genannten Sacke aus Leopardenfell befanden sich auf einer Seite (wohl in einer Tasche) als Amulett Schnurrbarthaare vom Leoparden und Löwen; auf der andern aber Tabak zum Rauchen und Brei zum Speisen. Dieser Gweri, der erste Mann bei Hofe, war ein Schmied. Der zweite an Rang war der Kuni, der hatte immer die Tabakspfeife des Königs zu tragen. Diese war aus Gelbguß und wurde im Werrelande gekauft, denn die Dakka wußten solche Güsse nicht selbst herzustellen. Der Kuni war kein Schmied, und ebensowenig gehörte der dritte Hofmann, der Gwangabeni der Schmiedekaste an, dessen Aufgabe es war, dem Gangi das Bier zu reichen.

Diese drei Männer waren also immer mit dem Könige zusammen. Sie aßen mit ihm und tranken mit ihm. Sie besprachen mit ihm jede Sache, und wenn der König mit dem Volke sprechen wollte, so sprach er durch diese drei. Er selbst wurde eingeschlossen gehalten. Dieses war die weltliche Macht, die in alter Zeit über dem Dakkareiche herrschte. Sie ist nur noch kümmerlich erhalten. —

Hier im Djubuu liegen nun die Dosi und die Langa. Diese beiden aber sind die einzigen heiligen Geräte, die das Volk als solches besitzt. Die Dosi bestehen aus einem eisernen Ring, an dem eiserne Glocken und eiserne Platten hängen. Sie gelten als Heiligstes, was das Volk überhaupt besitzt, und werden direkt als "Großväter" bezeichnet. Und das hat seinen guten Grund. Wenn nämlich ein Kameni stirbt und bestattet werden soll, stellt der Schmied alsbald eine eiserne Schelle her, die wird ihm mit in das Grab gegeben. Wenn man nun annimmt, daß die Leiche drunten im Grabgang verwest ist, öffnet man die Gruft, steigt hinab und nimmt die eiserne Schelle heraus. Sie wird mit Medizin gewaschen und andern Schellen der Dosi beigefügt. Die Dosi sind so heilig, daß das Volk um ihren Besitz kämpft.

Zum zweiten gehören zu den Djubi die Langa, die Schwirren. Es gibt Schwirren und Schwirrhölzer. Die Schwirreisen ruhen immer in der Urne. Ihre Anwesenheit schützt und fördert, auch ohne daß sie geschwungen werden. Sie werden nicht mit in die Grube des Kameni oder anderer Leute gelegt. Sie sind ganz einfach nur noch da aus alter Zeit. Nicht alle Djubuu scheinen Schwirreisen zu besitzen. — Dagegen werden die Schwirrhölzer an den entsprechenden heiligen Tagen geschwungen. Sie sind es, die die heiligen, weiberverscheuchenden Töne hervorbringen. — Wenn die Dosi gegeneinandergeschlagen und die Langa geschwungen werden, so sagt man, daß das die Stimme der Väter sei.

Die vornehmsten Obliegenheiten der Kameni sind die Abhaltung der Erntezeremonien, die an zwei verschiedenen Festtagen stattfinden, von denen der eine an den Beginn der Reife, der andere an den Beginn der Ernte gelegt wird.

Der erste der beiden Festtage heißt Kela und hat dem Monat, in dem er begangen wird, seinen Namen gegeben. Der Monat wird Sukela genannt. Er fällt nach unserer Zeitrechnung wohl ungefähr in den Anfang September. An diesem großen Tage hüllt der Kameni sich schon frühmorgens in ein weites Blättergewand, das aus grünen Zweigen zusammengesetzt ist und ihn von oben bis unten so vollkommen verhüllt, daß er fast wie ein wandelnder Busch aussieht. Zum gleichen Tage haben sich festlich vorbereitet vier alte Männer, vier Da-Kalomi, d. s. Greise und viele, viele kleine Knaben. Diese laufen immer hinter dem verhüllten Kameni mit seinen vier Alten her und schreien unentwegt "hu! hu! hut", und zwar das immer in den höchsten Tönen.

Die Prozession begibt sich hinaus zu den Farmen. Bei der ersten